汽车新国标卡死5秒加速,电车的这些毛病也得改

万物速朽,唯安全永恒。汽车这个承载着人生命财产安全的工具,由于新技术的蓬勃发展,正在脱离原有的安全轨道,好在国家及时出手了。

近期,公安部组织起草的国家标准计划《机动车运行安全技术条件》征求意见稿引发行业震动,其中“零百加速不得低于5秒”的标准,热度最高,毕竟放在当前电车时代动不动2~3秒的零百加速,看上去确实很有话题点和矛盾点。

如果再结合小米SU7 Ultra 1.98S的零百加速爆点,“绿化带战神”的标签,以及华为余承东说“2~3秒加速度没有意义”等言论,直接掀起舆论的热议。

但其实大多数新闻或者短视频的标题,都抹去了“启动时默认零百加速”这个关键信息。换句话说,用户可手动切换至运动模式,更不会“判性能车的死刑”。

然而即便是标题党,这场热议的背后,一定程度上也反映出新能源汽车行业野蛮生长的时代,也该迎来一场大整顿了。

实际上上一版的机动车标准修订时间是2017年,8年过去了,汽车的技术和消费需求也迎来了诸多变化,不断随时代更新也是汽车技术标准应该具备的迭代能力。

当3~4秒破百成为主流车型标配,当单踏板模式、电子门把手、零重力座椅等配置沦为安全隐患,新国标超170项修订(其中乘用车相关条款占核心),本质是给狂奔的电车踩下“纠偏和规范的刹车”,倒逼行业在创新与安全之间找到平衡,让汽车回归交通工具的本质初心。

015秒零百加速的误解与真相

性能是汽车绕不过去的坎儿,过去汽车在传播和营销时,通常会将零百加速、百零制动、麋鹿测试等具体的参数,来代表这款产品的性能实力。但过去无论汽车厂商怎么卷,像零百加速这样的数字,也不会惊人地突破5~6秒的界限,因为这是发动机和变速箱的物理特性决定的。

但是进入到电机为驱动力量的新能源时代,3~4秒这样原本只有在百万级超跑上能够实现的性能,一下子下放到了20万元级的大众化车型上。再加上不少新势力车企在传播时,特别强调这些性能和能力,给整个行业带去了一些“卷性能、卷零百加速”的错误引导。

这直接导致了一个结果就是——很多普通消费者在刚开始接触到这样的性能怪兽时,短期内难以适应和驾驭,导致频频出现漂移、飙车、上绿化带这样的系列安全事故,给人民的出行安全带去了更多风险。

但“快”不等于“好”,有时候不敬畏速度,只会酿成灾难。新国标“默认5秒加速”的条款,绝非否定性能,实际上是直击“马路主/被动飙车”隐患。

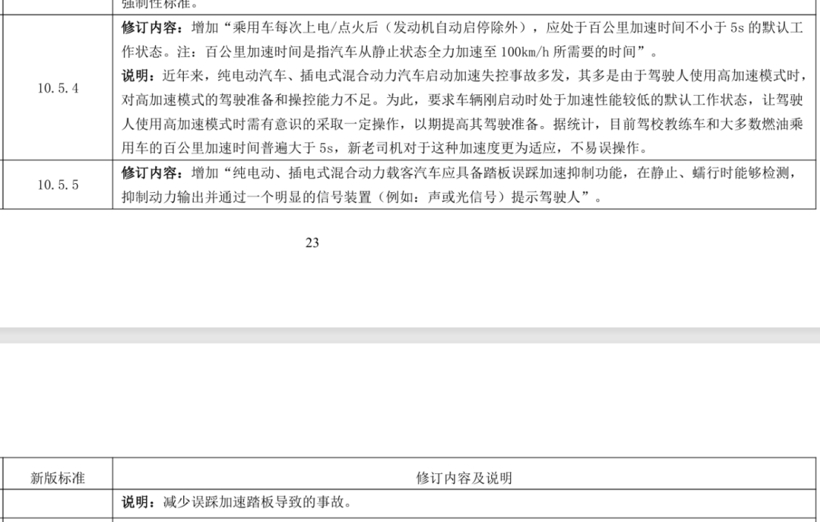

新国标在修订这条标准时也明确表示,近年来纯电动汽车、插电式混合动力汽车启动加速失控事故多发,其多是由于驾驶人使用高加速模式时,对高加速模式的驾驶准备和操控能力不足。

为此,要求车辆刚启动时处于加速性能较低的默认工作状态,让驾驶人使用高加速模式时需有意识地采取一定操作,以期提高其驾驶警惕性。据统计,目前驾校教练车和大多数燃油乘用车的百公里加速时间普遍大于5s,新老司机对于这种加速度更为适应,不易误操作。其限制核心是主要针对家用车,避免车企将“暴力加速”作为卖点,引导行业竞争转向安全、节能、智能的多维赛道。

当然很多电动车事故的背后,也与为了提升续航的强动能回收有关,即单踏板模式。“习惯的力量足以致命”,单踏板模式改变了传统制动逻辑,让无数老司机陷入操作困境,比如过去发生的多起特斯拉刹车门事件,最终调查结果基本上是误踩加速踏板带来的。

于是新国标提出了能量回收的减速标准,松开加速踏板,整车制动减速度应小于或等于0.8m/s²(相当于60km/h的速度行驶,降速到0需要滑行175米,耗时21秒,完全没有急刹的顿挫感),彻底断绝了为了能量回收而用“反人类”的单踏板可能性。

为了杜绝误踩加速踏板的现象,新国标也要求纯电动、插电式混合动力汽车应具备踏板误踩加速抑制功能,在静止、蠕行时能够检测,抑制动力输出并通过一个明显的信号装置提示驾驶人,用技术限制去杜绝一些安全事故的发生。

02瞄准电车的四大“致命乱象”

新国标的核心价值,远不止加速限制,其条款设计精准命中当前电车最突出的安全痛点与用户槽点,每一项修订都有明确的现实针对性,背后是无数事故案例与用户反馈的沉淀。

重点之一是强化动力电池安全。电车起火自燃事件让电池安全备受关注,新国标在这方面升级了多项要求。

热扩散测试标准从“着火爆炸前5分钟报警”提高到“不起火、不爆炸,需报警,烟气不伤害乘员”;新增电池包底部碰撞防护设计,避免底部磕碰引发内部短路。

碰撞达到一定强度时,车辆会自动切断电路,防止驾驶人失能后误踩加速踏板造成二次事故;还要监控单个电池的异常,热失控发生时需向车内人员发出明显提示,同时电池要预留定向泄压通道,保障驾驶舱人员安全。

重点之二是规范智能驾驶,守住安全底线。辅助驾驶的本质是减轻驾驶负担,而非替代人类,但部分车企过度营销,把“L2级”吹成“自动驾驶”。

新国标出台全流程约束:每次启动智驾功能,都要确认驾驶员接受过相关培训,需通过人脸、指纹识别或输入账号密码,家人朋友不能用他人账号体验。

行驶中会实时监测驾驶员手部是否在方向盘、视线是否偏离道路,杜绝“智驾脱手神器”,也禁止驾驶员开智驾时看手机、睡觉等危险行为。

重点之三是拒绝科技绑架安全,像特斯拉那样全靠屏幕操控的设计将不被允许。新国标要求车辆行驶时,挡位、灯光、喇叭、除霜除雾、雨刮、车窗升降、辅助制动、智驾激活等关键功能,必须配备实体按键。这能减少操作屏幕分心的风险,也避免屏幕故障时虚拟按键无法使用的隐患,意味着屏幕换挡会被禁止,常用物理按键将逐步回归。

此外,零重力座椅需保证安全带能有效保护乘员,主驾行驶时靠背角度不能超过35°,旋转座椅行车时必须向前;车速超过10km/h后,驾驶员侧屏幕和HUD不能播放娱乐影像、不能玩游戏,防止分心驾驶。所以之前小鹏开发的在HUD上实现小游戏功能,这个项目基本上也没有保留的可能了。

重点之四是门窗的应急逃生功能。隐藏式电子门把手普及后,门锁死导致的安全事故增多,新国标对此作出明确要求。

车门内把手须具备机械释放功能,即便有电动把手也要配备机械备份,且要有醒目标识;车门外把手同样需要机械释放功能,发生碰撞或电池热失控时,非碰撞侧车门会自动解锁,无需工具就能打开,方便乘员逃生(隐藏式门把手未被禁止,但需满足机械标准,小米那样的纯微动开关式非机械门把手将被淘汰)。

应急窗玻璃厚度不能超过5mm,也不能张贴遮阳膜,避免影响紧急情况下击碎玻璃逃生。而为了防止发生溜车事故,自动驻车系统激活后,一旦解安全带/开门时,将自动切换到驻车挡位。

03技术推动变革,从内卷营销到价值回归

可以看到,新国标的几大变化,几乎全部与安全息息相关,过去车企们相互内卷带来的一些恶果,也将一定程度上限制一些新势力车企,利用汽车国标上的空白而进行过度营销,同时也将引发新一轮汽车产品定义和竞争格局的变化。

首先产品竞争逻辑迎来重构。过去“零百加速”“大屏尺寸”“电子配置数量”将不再是核心卖点,车企需转向安全技术、续航真实性、智能体验实用性的竞争。那些依赖“暴力加速”“伪科技配置”的设计和功能将慢慢淡出市场。

其次技术研发将回归本质。新国标强制要求的“机械冗余”“安全验证”,将倒逼车企增加研发投入,告别“堆配置”的粗放式创新。短期内可能推高单车成本,但长期将降低事故率,扎实的安全基础才能支撑行业长远发展。

其三,新国标将引导用户对汽车的认知趋于理性。当零百加速不再是购车的核心决策点,消费者将更关注车辆的安全性能、耐久测试、实用配置,避免被车企营销话术误导,让市场选择回归理性本质。

虽然有网友表示,这些限制会遏制新技术的创新和体验,但笔者却认为,这样的行业规范,是给新能源汽车行业划定“安全红线”。

即便是新国标并非立马实施,除了有6个月的征求意见期外,对于动力电池、制动等安全等性能要求,将在标准实施后设置1年过渡期;而对于组合驾驶辅助系统、门把手等开发验证耗时长的装置标准,将设置2~3年的过渡期,但这些标准的出台,以及媒体和用户关心,也将引导车企在技术和产品开发时,向标准逐步靠拢。

正如“河流因堤岸而奔腾不息,行业因规范而行稳致远”。当电车摆脱“比加速、堆配置”的低级内卷,转向“比安全、比实用、比体验”的高质量竞争,最终受益的将是广大消费者。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。