安世半导体危机再陷僵局,全球汽车产业站在悬崖边缘

11月14日傍晚,安世中国再次向全体员工发布公开信,指责安世荷兰部分管理层“断供晶圆、质疑产品质量等方式恶意阻挠、干扰安世中国生产经营”。

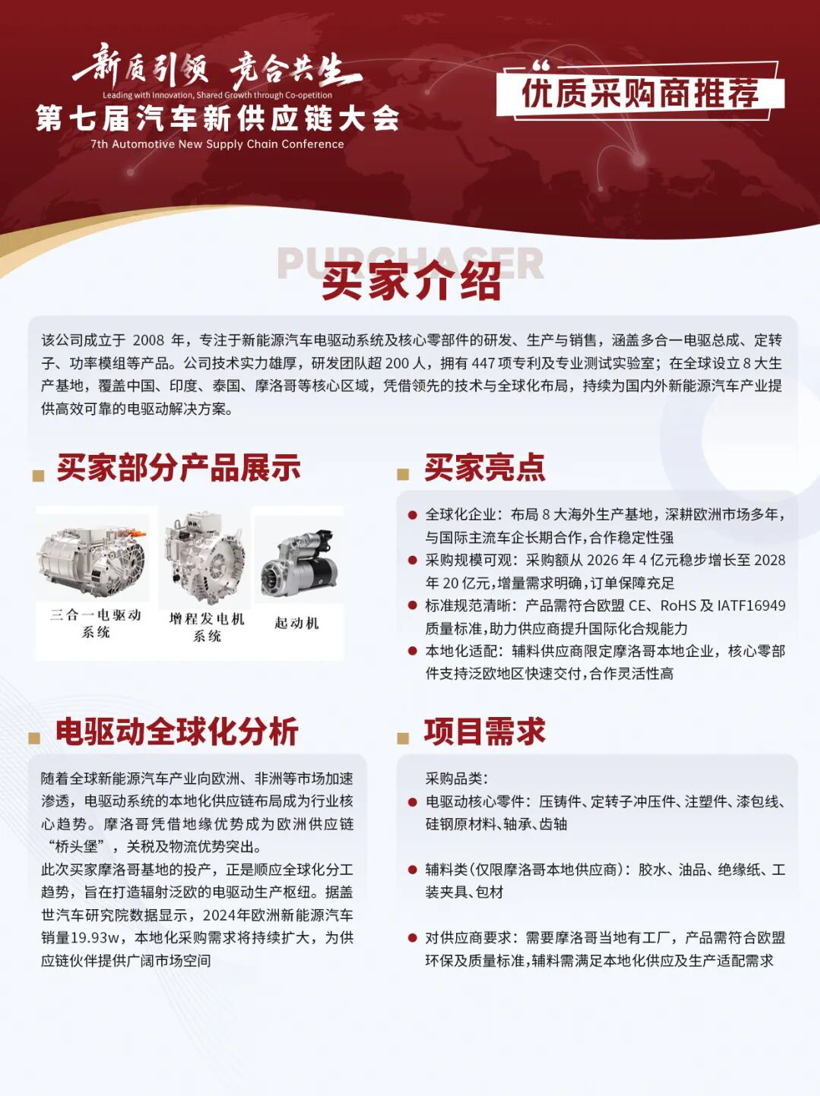

图片来源:安世半导体(中国)

这场中荷之间的半导体控制权拉锯战,已经演变为全球汽车产业的噩梦。危机爆发后,全球汽车制造商们不再坐以待毙,而是开始采取一种前所未有的自救行动——绕过对峙的欧中业务部门,自行组织供应链。

一颗小芯片牵动大产业

安世半导体,这家源于飞利浦、总部位于荷兰的全球就分立与功率芯片IDM(垂直整合模式)巨头,自2019年被闻泰科技以268亿元全资收购后,已成为中国半导体出海的成功标杆。

根据芯谋研究数据,2024 年安世半导体位居全球功率分立器件营收第三位,并在各个细分领域均处于全球领先,其中小信号二极管和品体管出货量全球第一、逻辑IC 全球第二、ESD 保护器件全球第一、小信号 MOSFET 全球排名第一、车规级 Power MOS 全球排名第二。

值得注意的是,闻泰科技2025年上半年财报透露,今年上半年间安世半导体营收主要来源于汽车板块,独占59.86%,其次为工业与电力、移动及穿戴设备、计算机设备和消费领域。

安世半导体的独特之处在于其全球布局与垂直整合能力。其在英国、荷兰和德国制造晶圆,然后运往中国东莞进行封装测试,最后再出口到全球。这种全球分工模式原本是全球化效率最优的典范,如今却成为供应链最脆弱的一环。

安世半导体超过70%的封装测试产能集中在中国东莞,而日本车企对其芯片的依赖度高达40%以上,欧洲汽车制造商同样深度依赖安世的基础芯片,这些芯片控制着从照明、安全气囊到车锁、车窗等各种功能。

也正因如此,危机爆发后,欧洲汽车制造商协会(ACEA)就发出警告,称若安世芯片供应问题无法解决,欧洲汽车制造业可能面临严重干扰。安世芯片虽非尖端产品,但广泛应用于汽车电子系统,替代品认证需数月之久,而多数车企库存仅能维持几周。

从企业治理到全球供应链震荡

安世半导体的危机并非一朝一夕形成,而是地缘政治压力下长期积累的爆发。

| 2024年12月 闻泰科技被列入美国商务部“实体清单”

| 2025年9月30日 荷兰政府以“担忧技术转移”为由,从闻泰科技手中接管安世半导体控制权

| 2025年10月4日 中国对安世半导体在华工厂及分包商实施出口管制

| 2025年10月26日 荷兰安世半导体以未收到付款为由,暂停向其中国子公司运送晶圆

| 2025年10月29日 安世半导体临时首席执行官Stefan Tilger致函客户,确认暂停向东莞工厂供应晶圆

| 2025年11月初 中国宣布对符合条件的相关出口予以豁免

| 2025年11月12日 安世荷兰临时首席执行官Stefan Tilger致信安世中国员工

| 2025年11月13日 商务部回应安世半导体问题,敦促荷方拿出实质性方案

| 2025年11月14日 安世中国再次发布致全体员工信,指责荷兰管理层断供晶圆

危机爆发后,涟漪迅速扩散至全球汽车产业。

10月28日,巴西政府官员Uallace Moreira表示,若近期安世半导体争端带来的全球芯片供应危机持续,部分汽车制造商可能会在两到三周内暂停在巴西的生产活动。

作为巴西发展、工业、贸易和服务部秘书的Uallace Moreira同时透露,巴西政府正与中国相关部门沟通,以寻求解决方案。不过,该官员并未明确指出,巴西哪些汽车制造商会最先受到此次全球危机的冲击。

同期,博世一位发言人在邮件声明中称:“我们正采取一切必要措施保障客户供应,全力避免或减少生产受限的情况。但若相关出口管制未能放宽,博世部分工厂可能不得不进行临时性生产调整。”她还透露,博世公司目前正为德国萨尔茨吉特(Salzgitter)工厂可能实施的停工休假措施做准备。

另据知情人士近日透露,受芯片供应商安世半导体纠纷引发的芯片短缺影响,采埃孚已削减其位于德国施韦因富特(Schweinfurt)的电驱系统工厂的班次,原因是关键零部件的供应紧张。采埃孚为多数主流车企供应零部件,包括梅赛德斯-奔驰、宝马、Stellantis集团和福特汽车。

日本汽车产业同样遭受重创。一位知情人士称,由于安世半导体的芯片供应短缺,日产汽车将从下周开始削减其最畅销的Rogue SUV在日本的产量,这成为安世半导体争端引发的最新连锁反应。

从曙光初现到重回僵局

11月初,事情曾出现转机。中国商务部宣布对合规用于民用用途的相关出口予以豁免,这一度让全球汽车产业看到了危机解决的曙光。汽车制造商们以为,供应链将很快恢复正常。

然而,安世中国在11月14日的公开信揭露了一个残酷的现实:安世荷兰部分管理层采取断供晶圆、质疑安世中国产品质量等方式恶意阻挠、干扰安世中国生产经营。这意味着,尽管中方已经放宽出口限制,但安世半导体荷兰分公司却一直没有向其中国子公司运送硅晶圆进行组装。

这一情况得到了汽车行业官员的确认。一位汽车制造商的高管表示:“虽然中国工厂还有一些晶圆库存,但如果我们得不到来自德国和欧盟的晶圆,这些库存就会耗尽。”他补充说,该公司只剩下几周的芯片供应了。

形势由此再度紧张。商务部新闻发言人何亚东在11月13日的例行新闻发布会上指出:“我们希望荷方展现与中方真诚合作的意愿,尽快提出实质性、建设性解决问题的方案,并采取实际行动”。但来自安世中国11月14日的最新公开信显示,荷方至今未有实质性行动。

面对僵局,安世半导体的客户们不再坐等政府层面解决问题,而是开始主动寻找临时方案。据路透社报道,部分客户正与安世半导体欧洲部门合作,直接从其位于德国汉堡的工厂采购硅晶圆,然后通过单独渠道将晶圆运至中国,之后委托东莞工厂完成最终封装工序。

一位安世半导体产品分销商表示:“很多公司目前正在谈判,有些公司已经开始从安世(欧洲)购买晶圆并提供给安世(中国),以获得专属生产”。这种变通方案实际上是将安世半导体视为两家独立的生产和封装公司。

这种客户自救方案虽提供了临时缓解措施,但并非永久性解决办法,对小型客户而言也不具备可行性。一位消息人士称,这些大客户们将此计划视为“短期补丁”,同时也在考虑其他选择。

其他潜在的应对方案包括用安森美半导体、意法半导体等竞争对手生产的类似芯片替代安世半导体的产品。从长远来看,安世半导体欧洲业务部门计划在马来西亚和菲律宾扩大封装产能;而中国业务部门则寻求用中国本土生产的晶圆替代欧洲晶圆。

荷兰经济大臣卡雷曼斯当地时间13日表示,荷兰政府代表团将于下周初前往中国,寻求解决安世半导体公司的问题。这一消息给危机带来了新的希望,但鉴于此前双方立场的严重对立,下周的磋商能否取得突破仍是未知数。

结语:

全球汽车产业的命运,现在悬置于两家隔空对话的“孪生”公司之间——一家在荷兰,一家在中国,它们拥有同一个名字“安世半导体”,却几乎已形同陌路。

这场僵局已超越了企业控制权之争,成为对全球产业协作体系的一次压力测试。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。