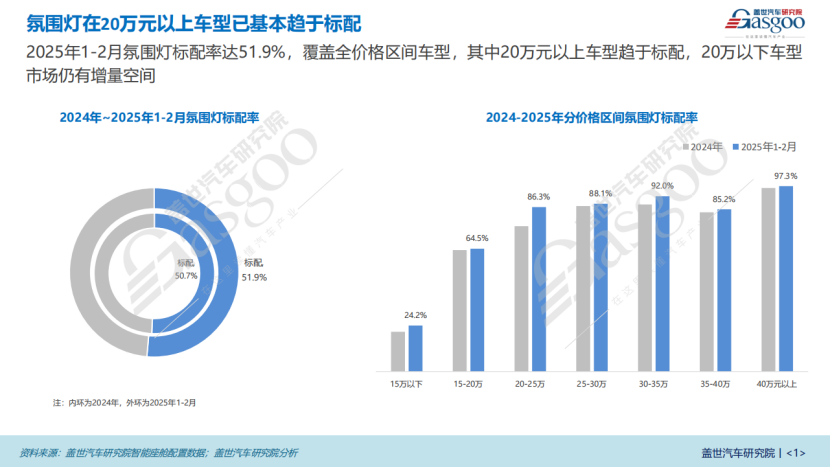

韩国研究人员开发“电子海绵”技术 将水系锌离子电池的耐用性提高三倍

据外媒报道,韩国研究人员开发出新型氧化铜基电极材料,并成功地将其应用于水系锌离子电池,使电池耐用性提高了三倍。相关研究成果发表于期刊《自然通讯(Nature Communications)》。

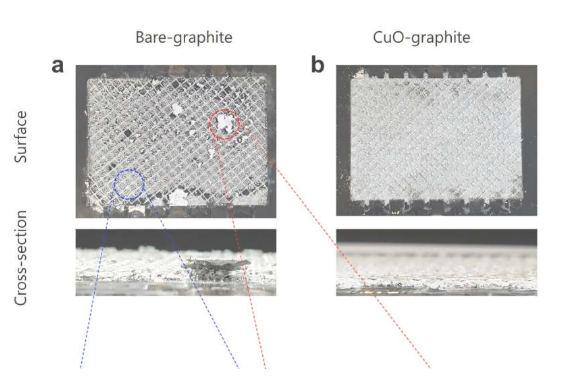

(图片来源:韩国能源技术研究院)

水系锌电池是以水为电解质的充电电池,被视为更安全、更环保的锂离子电池替代品。锂离子电池使用挥发性液体电解质,存在起火风险。水系锌电池生产成本低,采用易获取材料,由此成为下一代储能系统(ESS)的有前景选项。但这种电池在充电过程中易出现枝晶生长现象,即锌金属沉积物在阳极表面呈细长形状生长,这些枝晶可能刺穿透电池阳极和阴极之间的隔膜,从而导致内部短路,并显著影响电池的耐用性。

在韩国能源技术研究院(Korea Institute of Energy Research)储能研究部Jung Hoon Yang博士和Chan-Woo Lee博士的带领下,该团队开发了新型氧化铜纳米颗粒,并利用“电子海绵”技术有效吸收和释放阳极上的电子,从而成功抑制水系锌离子电池中的枝晶形成。

该团队测试了一系列具有锌合金特性的候选材料,并根据粒径来分析它们的性能。结果发现,氧化铜纳米颗粒表现出最高的锌亲和性。研究人员在此基础上开发了新型氧化铜纳米颗粒,并将其应用于水系锌离子电池。在锌离子电池中,电子在阳极上与锌离子相遇形成金属锌,从而储存能量。氧化铜纳米颗粒会像海绵一样迅速吸收电子,使锌均匀地沉积在它们周围,从而有效地抑制枝晶生长。在放电过程中,该“海绵”快速释放电子(很像从海绵中挤压水),从而促进金属锌溶解,并减少阳极表面的残留锌。这种机制可以防止剩余的锌在反复充放电循环中长成枝晶。

该团队将这项技术命名为“电子海绵(electron sponge)”技术,并通过计算建模证明,该技术还可以减少电池充电过程中的能量损耗。当应用于锌-聚碘液流电池(Zinc–Polyiodide Flow Battery,一种水系锌基电池),即使经过2500次充放电循环后,也未观察到枝晶形成。相比之下,传统电池通常开始形成枝晶,并在大约800次循环后失效,这表明新技术的耐用性是原来的三倍以上。

此外,该电池表现出高效率,充放电容量比为98.7%。它还实现了180 wh/l的能量密度,比之前报告的锌-聚碘液流电池高出30%以上,从而显著提高商业化潜力。

研究人员希望,这项研究将为开发具有高性能和高安全性的下一代锌电池提供关键突破,并计划将新开发的氧化铜电极材料集成到3.5 kW级锌-聚碘液流电池演示系统中,以快速进行商业规模性能验证。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。