研究人员发现新超导机制 有望推动EV常温超导材料设计

想象一下这样的世界:电动汽车在公路上飞驰时无需接触地面,即可通过无线方式充电;笔记本电脑的性能比现在强大数百倍;清洁能源也能源源不断地供应。

(图片来源:Nature)

专家们表示,这类愿景的实现有赖于开发新型超导体,即能够以近乎完美的效率传输电能的材料。当前面临的挑战在于,所有已知超导体(如铅、锡、铝等纯元素及铌钛合金等特殊化合物)都必须在极端低温或高压环境下才能发挥作用,因此无法广泛使用。更棘手的是,研究人员尚未完全了解这些材料是如何工作的,很难设计出更好的超导体。

现在,超导体技术已成功应用于磁共振成像(MRI)设备、粒子加速器和电磁悬浮列车等领域,但相关材料仍面临成本高昂且维护复杂的挑战。研究人员指出,真正的颠覆性突破在于开发出可定制化设计的超导体,使其成本更低、适用性更强。

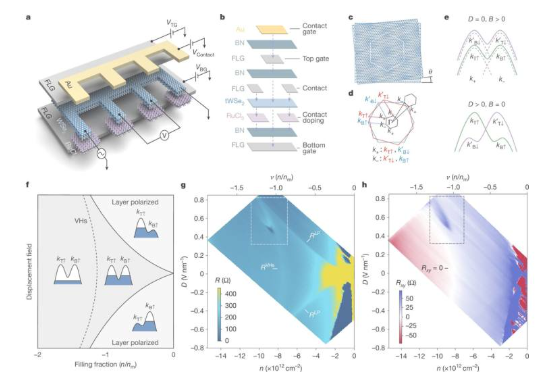

据外媒报道,哥伦比亚大学(Columbia University)等机构的研究团队发现,一种具有晶体结构的二硒化钨化合物,当被切割成仅一至两个原子厚度的薄片结构,并经过精密调控处理后,可表现出超导特性。这一发现标志着研究人员首次通过在纳米尺度上改变材料结构来诱导该材料的超导性,从而为如何创造下一代超导体提供了新的线索。这一重要进展发表于期刊《自然(Nature)》。

多年来,哥伦比亚大学的研究人员一直在研究二硒化钨。麻省理工学院(MIT)物理学家、前哥伦比亚大学研究员Pablo Jarillo-Herrera曾发现,石墨烯(一种由单层碳原子组成的新型材料)在以特定角度堆叠和扭曲时会变成超导。受到Jarillo-Herrera研究成果的启发,Cory R. Dean及其同事开始研究类似方法是否可用于其他超薄“二维”材料。Dean表示:“关键问题在于,超导性究竟是源于石墨烯的独特性质,还是通过扭曲各种二维材料组合来诱导生成。”

最近,研究人员终于找到了突破性调控策略:将两片薄片并排放置,将其中一片旋转五度,然后冷却至零下272.7℃(仅比绝对零度高约半度)。当最终施加电荷时,电子会以闪电般的速度穿过这种材料,比它们在普通金属中的移动速度快几个数量级。

无论是在二硒化钨中发现的超导现象,还是早前在石墨烯中观测到的超导特性,都是朝着设计更多功能超导体的更大目标迈进的一步。然而,这两种特殊材料仍需被冷却至极低的温度,才能实现无损耗电流传输。在医学成像设备等领域,这表明它们目前尚无法替代传统超导体。

这项突破性发现被认为是材料科学领域多年来最重要的进展之一,为超导机制提供了重要的新见解。研究人员乐观地认为,有朝一日或许能研制出可在更实用条件下运作的超导体。Dean表示:“终极目标是开发一种能在室温下工作的超导体。”这种材料将彻底改变几乎所有依赖电子技术的行业,涵盖计算、医疗、发电及交通等多个领域。“这一发现很可能使这个梦想成真。”

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。