研究人员开发快速自愈电子皮肤 助力实现更智能、更坚固的可穿戴设备

据外媒报道,美国寺崎生物医学创新研究所(Terasaki Institute for Biomedical Innovation)开发出一种电子皮肤,可以在受损后10秒内自我修复。这种尖端材料在反复磨损后仍能保持柔韧性和电气性能,克服了可穿戴电子产品的最大挑战之一,未来或将为下一代健康监测设备提供动力支持。

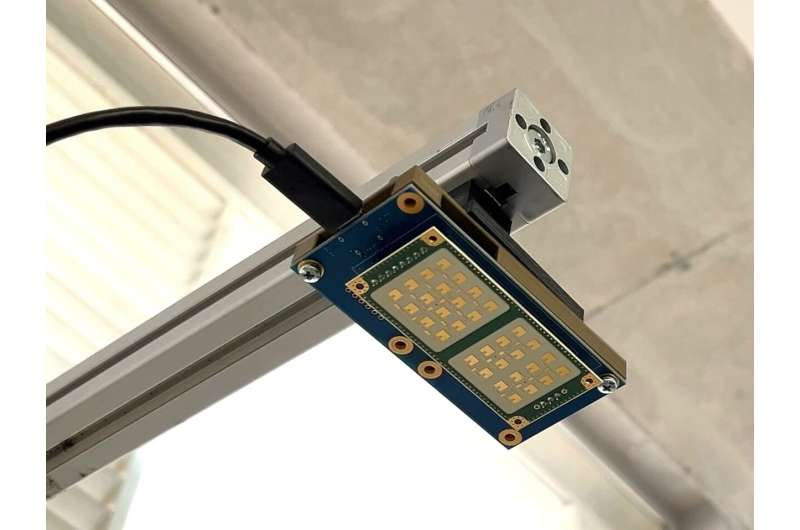

(图片来源:寺崎研究所)

这一突破可能会重新定义可穿戴技术的未来,相关研究成果发表于期刊《Science Advances》。

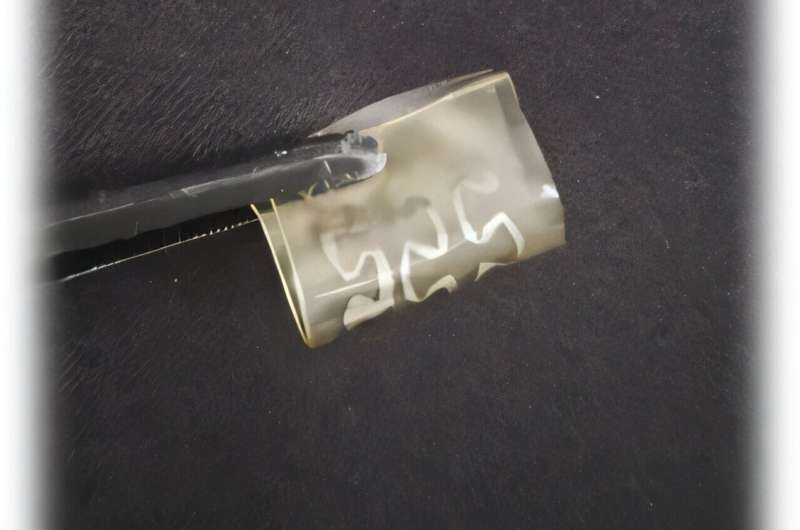

在这项研究中,该团队成功研制出一种柔性可拉伸聚合物,其中嵌入银纳米线(AgNW)和动态二硫键。得益于这种复合体系,该材料能够在室温下实现秒级自修复功能,可在几秒内自主修复割伤、撕裂及断裂损伤,而无需热、光等外部触发因素。

研究负责人Yangzhi Zhu表示:“这项技术完全重新定义了可穿戴设备的可能性边界。通过将自修复时间缩短至一分钟以内,我们已经清除了电子皮肤在日常实际应用中面临的最大障碍之一。”

实验室测试证明,新开发的材料展现出极强的弹性,可承受50次以上切口愈合循环,以及50000次以上弯曲循环,且未出现显著性能衰减。

这种材料在各种温度和湿度条件下均能保持性能稳定,甚至在流水冲刷下也能保持完整性。将电子皮肤集成至可穿戴系统中,可成功捕获运动过程中的肌肉活动数据。研究人员进一步训练人工智能模型,对肌肉疲劳状态(放松、中度和极度)进行识别分类,结果准确率高达95%以上。

寺崎研究所所长兼首席执行官Ali Khademhosseini博士指出:“这项研究标志着向无缝实时健康监护迈出的一大步。可穿戴技术将在个性化医疗保健领域发挥重要作用,而此类创新将助力相关设备满足日常生活需求。”

展望未来,该团队正在探索运动表现追踪、假肢控制系统和远程医疗等领域的应用。同时,他们还在研究如何通过采用替代导电材料和新一代打印技术(如卷对卷加工和喷墨制造)来扩大生产规模。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。