研究人员开发出新型多功能电池阴极材料

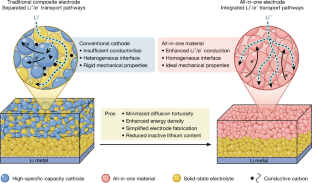

电池电极材料需要具备多种性能。它们需要具备良好的导电性,以便离子在电极之间穿梭时进行电荷的传输。它们还需要具有开放的结构,允许离子在到达存储位置之前自由移动。大量离子的存储也会导致材料膨胀,产生机械应力,从而导致电极材料的结构逐渐衰减。

图片来源:期刊《Nature》

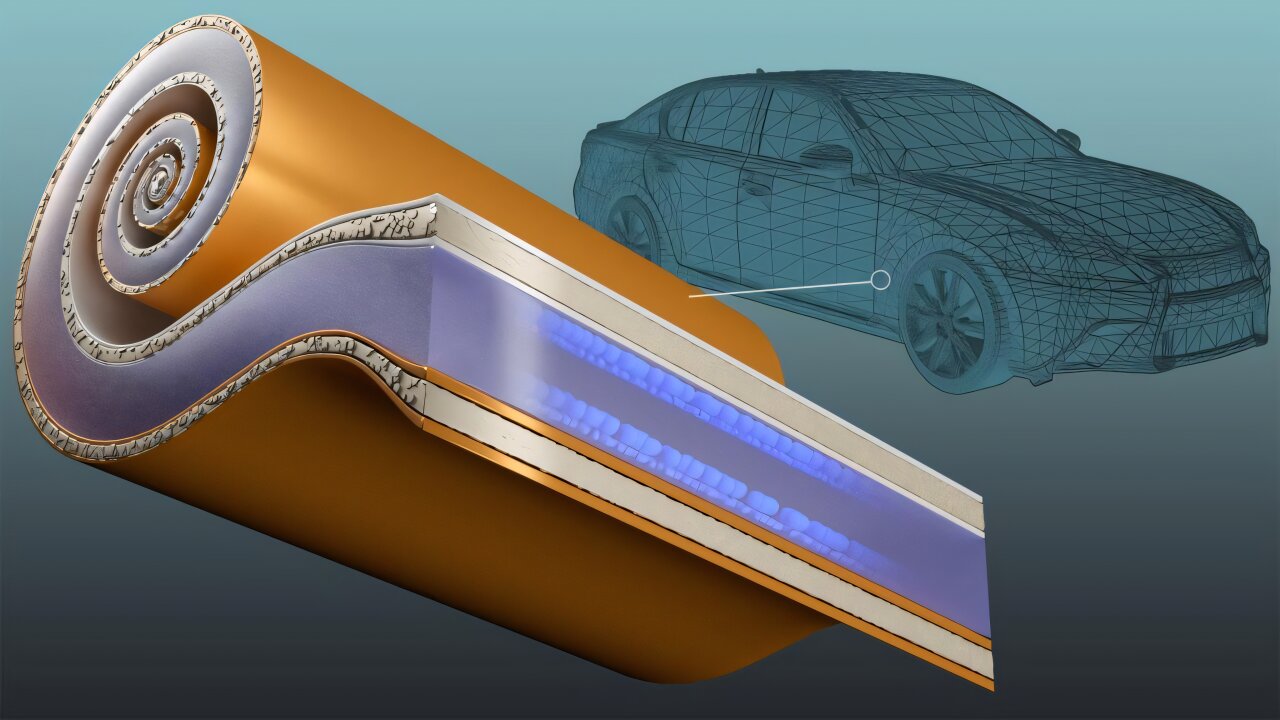

由于单一材料难以兼具所有这些特性,许多电极采用复合材料,其中一种化学物质用于离子进出电极,另一种用于存储离子,可能还有第三种化学物质提供高导电性。然而,这可能会带来新的问题,材料界面的击穿会逐渐降低电池的容量。

据外媒报道,一个国际联合研究小组提出了一种似乎可以做到这一切的材料。它具有合理的导电性,可以让锂离子四处移动并找到存储位置,而且它由廉价且常见的元素制成。或许最重要的是,它具有自我修复功能,可以在充放电循环中平滑损坏。

高容量

该研究团队主要在中国开展,旨在降低阴极的复杂性。研究人员写道:“传统的复合阴极设计通常包含阴极活性材料、阴极电解液和导电添加剂,但这些材料往往因含有大量的非电化学活性成分而受到限制。”他们认为,解决方案是创造一种一体化材料,从而去除大部分非电化学活性成分。

许多论文报告了使用含氯化学物质的成功案例,这种化学物质允许离子轻松穿过材料,但导电性不佳。因此,研究人员尝试在其中一种材料中预加载锂。他们重点研究了氯化铁,因为它是一种非常廉价的材料。

研究人员最终确定了一种名为Li1.3Fe1.2Cl4的材料。模拟结果表明,这种材料能够将铁和氯化物置于两个四面金字塔的中心结构中,这些金字塔的底部彼此相对(玩家会将其识别为d8)。每个金字塔结构的每个角上都有数量不等的锂原子,分子模拟表明锂离子可以轻松地在这些位置之间移动,从而使材料能够快速地移动离子。这些位置也为离子在储存时提供了位置。

制备过程包括混合氯化锂和两种不同配方的氯化铁。将它们粉碎,并通过一堆实心球的快速旋转进行混合,然后将粉碎的混合物在200°C下加热过夜。最终得到了一种可用于电池的材料。

在测试装置中使用时,该材料的能量密度与磷酸铁正极相似,而磷酸铁正极更注重耐用性而非能量密度。不同寻常的是,它在高倍率充电时实际上能保持更高的容量(大多数材料在低倍率充电时表现更佳)。而且它非常耐用,在15分钟内充满电池的充放电速率下,经过3000次循环后仍能保持超过90%的容量。(同样,低倍率充电时容量衰减更快。)

这种材料的导电性并不好,但研究人员发现,可以通过混合一些导电碳(约占重量的2%)来提高导电性。此外,他们还表明,它可以铺在高容量正极材料上,充当固态电解质,既允许离子流过,又能在正极材料容量饱和时储存离子。

快速修复

这种材料耐久性的秘诀似乎在于它在充电周期中会经历相变。随着越来越多的锂脱离结构,铁相对于氯的位置会发生变化,从而在整个循环过程中形成三个不同的相。总体而言,在充电过程中,由于离子的填充,材料会膨胀约8%。

熔点也会发生变化;再加上充放电产生的热量,这可能导致材料性质发生关键变化:材料会从脆性转变为延性,这意味着它更容易变形。这种延性使材料具有自修复能力。研究人员写道:“原始Li1.3Fe1.2Cl4电极中存在的裂纹和空隙在充电后会完全修复。”这种自修复能力几乎肯定是这种正极材料能够在相当于10年的日常充电后保持90%容量的主要因素。

除了自修复功能外,这种材料还有很多优点。它充电速度快,容量适中,而且原材料廉价且丰富。最大的缺点可能是论文中描述的制造工艺,因为实验室中使用的粉碎工艺很难规模化。研究人员对如何改进已经有了想法,但目前尚不清楚这种材料在电池制造中的应用有多容易。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。