充电时间=加油时间?比亚迪甩出新王炸

近年来,国内新能源汽车产业发展迅猛,以2024年的数据为例,中国新能源汽车产销量突破1300万辆,占全球比重达70%,已经连续10年位居全球第一。但不得不提的事,伴随着新能源汽车市场规模的一路高歌猛进,针对新能源车的“里程焦虑”,也是始终如影随形,成为众多消费者购买新能源汽车时的一大顾虑。

想象一下这样的场景:用户正驾驶着新能源汽车进行长途旅行,看着电量不断下降,心里开始默默计算距离下一个充电桩还有多远。好不容易抵达充电桩,却发现充电速度慢得让人抓狂,原本短暂的休息时间被无限拉长,让原本准备了很久的预约之旅,成为一次长途出行的煎熬。

不得不说,现阶段的国内市场上,新能源车的纯电续航里程已经大幅度提升,依旧存在“里程焦虑”的重要症结,其实就在于充电速度慢。传统燃油车加满油只需短短几分钟,就能继续行驶数百公里,可新能源汽车呢,大多数快充时长动辄也要40-50分钟以上,冬季的情况还要更糟糕,如果碰上假期出游、扎堆充电,车主很容易就会陷入“里程焦虑”。

在这样的背景下,更快速的充电技术,就成了解决“里程焦虑”的关键突破口。更高的充电功率、更短的充电时间,成为整个行业的努力方向。也正是在这样的行业需求下,比亚迪兆瓦快充技术应运而生。

比亚迪兆瓦快充:破局的利刃

从技术原理上看,比亚迪兆瓦快充技术的核心包括全域千伏高压架构、闪充刀片电池和新一代车规级碳化硅功率芯片,这些技术相辅相成,共同实现了超高功率充电。

全域千伏高压架构,将电池、电机、电源系统等全面升级至1000V,最大程度上降低了内阻,为超大电流的传输提供稳定的基础。同时,配合比亚迪自主研发的全新一代车规级碳化硅功率芯片,其电压等级高达1500V,不仅能够承受更高的电压,还能有效减少能量损耗,进一步提升了充电效率。

闪充刀片电池也是实现兆瓦快充的重要一环。通过创新的超高速离子通道技术,闪充刀片电池可以将电池内阻降低50%,使充电电流能够达到1000A,充电倍率更是高达10C。此外,该电池还打造了双电子流通道,产热降低50%,在实现超高功率充电的同时,充分保障了电池的安全性和稳定性。

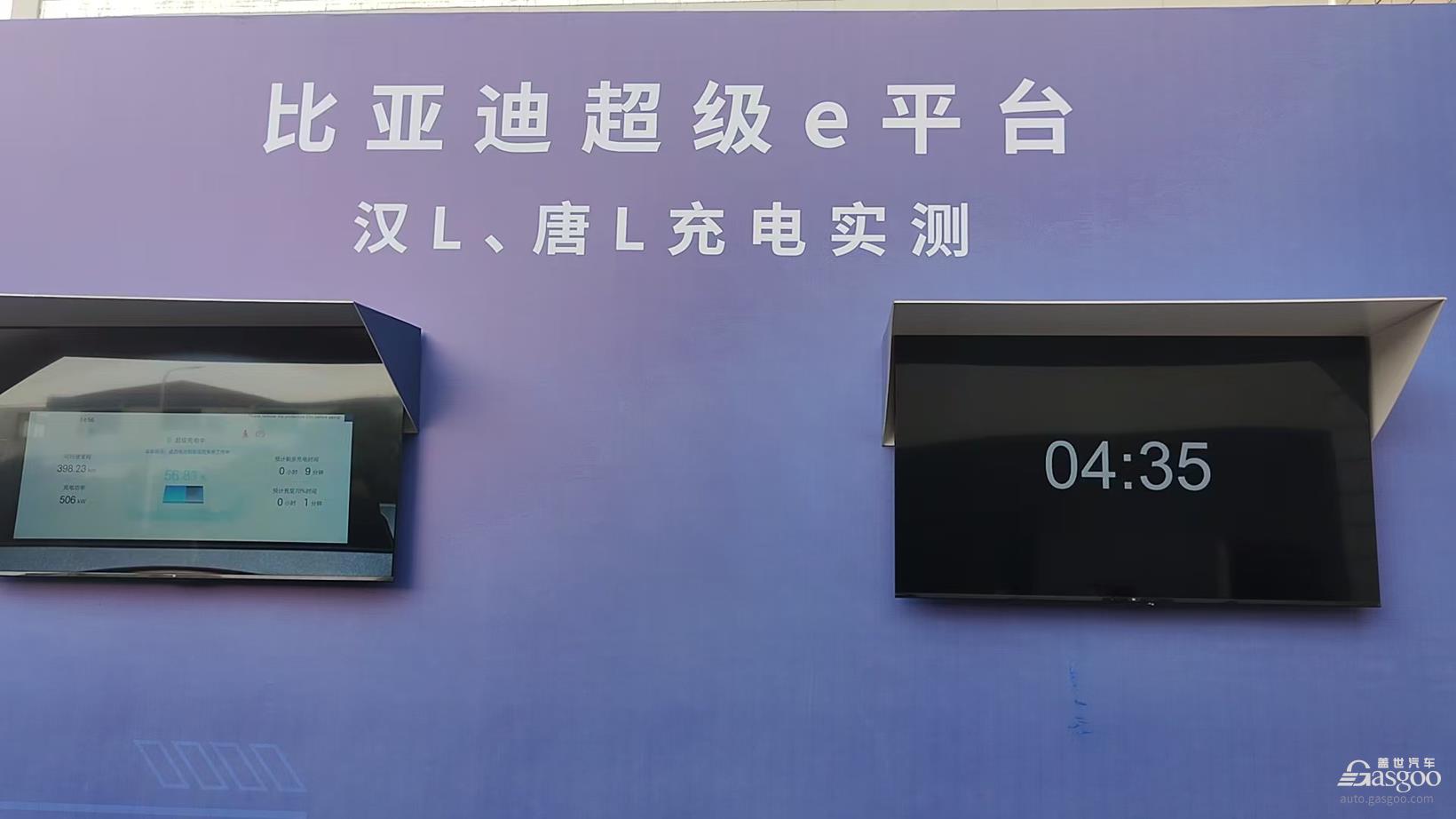

比亚迪兆瓦快充技术的充电速度堪称惊艳,真正实现了“油电同速”。其峰值充电速度可达1秒2公里,仅需充电5分钟,车辆即可补充400公里续航。

为了让兆瓦快充技术更好地服务用户,比亚迪在充电设施布局方面也下足了功夫。比亚迪计划在全国范围内建设兆瓦闪充站,目前,500个比亚迪兆瓦闪充站已经铺开,接下来还将自建4000个,并与兆瓦闪充生态合作伙伴共建共享,通过技术共享,吸引更多社会资本参与到兆瓦级充电设施建设中来,共同推动充电基础设施的完善。

同时,比亚迪还独创了“双枪充电”技术,可使超充桩秒变闪充桩,快充桩变超充桩;再加上全球首创的“智能升压”充电技术,可以全面兼容公共快充桩,让用户桩桩都能充,进一步提升了用户的充电体验,降低了用户对充电设施的依赖和担忧。

新格局下的多方影响

比亚迪兆瓦快充技术的横空出世,在新能源汽车行业掀起了一场变革的浪潮,对整个市场格局产生了深远影响,涉及消费者、传统燃油车、新能源车企以及换电模式等多个方面。

对消费者而言,这次一次便捷出行的变革。过去,充电等待时间长是新能源汽车用户的一大痛点,现在,仅需5分钟就能补充400公里续航,实现“油电同速”,大大减少了充电等待时间。

比亚迪兆瓦快充技术的出现,给传统燃油车市场带来了巨大的冲击,使其市场份额面临加速萎缩的严峻挑战。

一直以来,加油速度快、续航里程无焦虑是传统燃油车的两大显著优势,也是许多消费者在购车时依旧会选择燃油车的重要原因。然而,比亚迪兆瓦快充技术的出现,让新能源汽车在充电速度上追平了传统燃油车的加油速度,再加上新能源汽车在使用成本上的巨大优势,将进一步压缩传统燃油车的市场空间。

此外,比亚迪兆瓦快充技术的发布,也让其他新能源车企面临新的选择。对于具备全栈自研能力的车企,这既是一种挑战,也是一次机遇,他们需要加速高压平台的布局,以应对技术竞争,提升自身产品的竞争力。然而,对于那些技术薄弱的中小企业来说,新的技术创新,带来会是更多的挑战,能否跟上技术快速升级的市场新环境,会是决定是否会被市场淘汰的关重中之重。此外,5分钟补能400公里的技术,对换电赛道也将是一个冲击,是继续布局昂贵的换电站,还是加速超快充技术的研发,对不少企业而言,都是需要被再次评估的问题。

比亚迪兆瓦快充技术的出现,无疑为国内汽车快充市场注入了新的发展动力,不仅能够很好的解决消费者的“里程焦虑”,还将推动新能源汽车行业的技术升级,让整个行业的发展方向更加清晰。

展望未来,快充技术有望朝着更高功率、更广泛的兼容性以及智能化管理等方向发展。随着技术的不断进步,充电速度或许还能进一步提升,充电设施的覆盖范围也将更加广泛,充电成本也会逐渐降低,从而为消费者带来更加便捷、高效、经济的充电体验。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。