Fraunhofer FEP开发出金属-聚合物集流体的新生产工艺

据外媒报道,弗劳恩霍夫电子束与等离子体技术研究所FEP(Fraunhofer Institute for Electron Beam and Plasma Technology FEP,Fraunhofer FEP)开发出用于制造金属-聚合物集流体的全新卷对卷生产工艺。该技术能够将铜和铝层精确地涂覆在聚合物薄膜上,从而生产出电导率和厚度与传统金属箔集流体相当的集流体。这些成果为工业界优化锂离子电池提供了宝贵的依据。

图片来源: Fraunhofer FEP

很难想象没有锂离子电池的现代世界。它们使我们能够使用智能手机、平板电脑、机器人吸尘器和电动汽车等移动设备。然而,高能量密度、紧凑设计和长使用寿命等诸多优势却被一个主要缺点所抵消:由于锂的特性(高度易燃和高反应性),始终存在一定的火灾风险。过度充电、损坏或过热会导致储存能量不受控制地释放。这被称为“热失控”。

这项研发的工艺使得用金属-聚合物集流体取代传统的集流体(通常是金属箔)成为可能。这种集流体由两面均涂覆一层薄铝或铜的聚合物箔组成。这些集流体具有诸多优势:它们减轻了集流体的重量,从而提高了电池的能量密度。然而,更重要的是安全性:如果电池单元发生短路,聚合物基板会熔化并切断电流路径。这可以防止热量持续积聚并导致热失控。

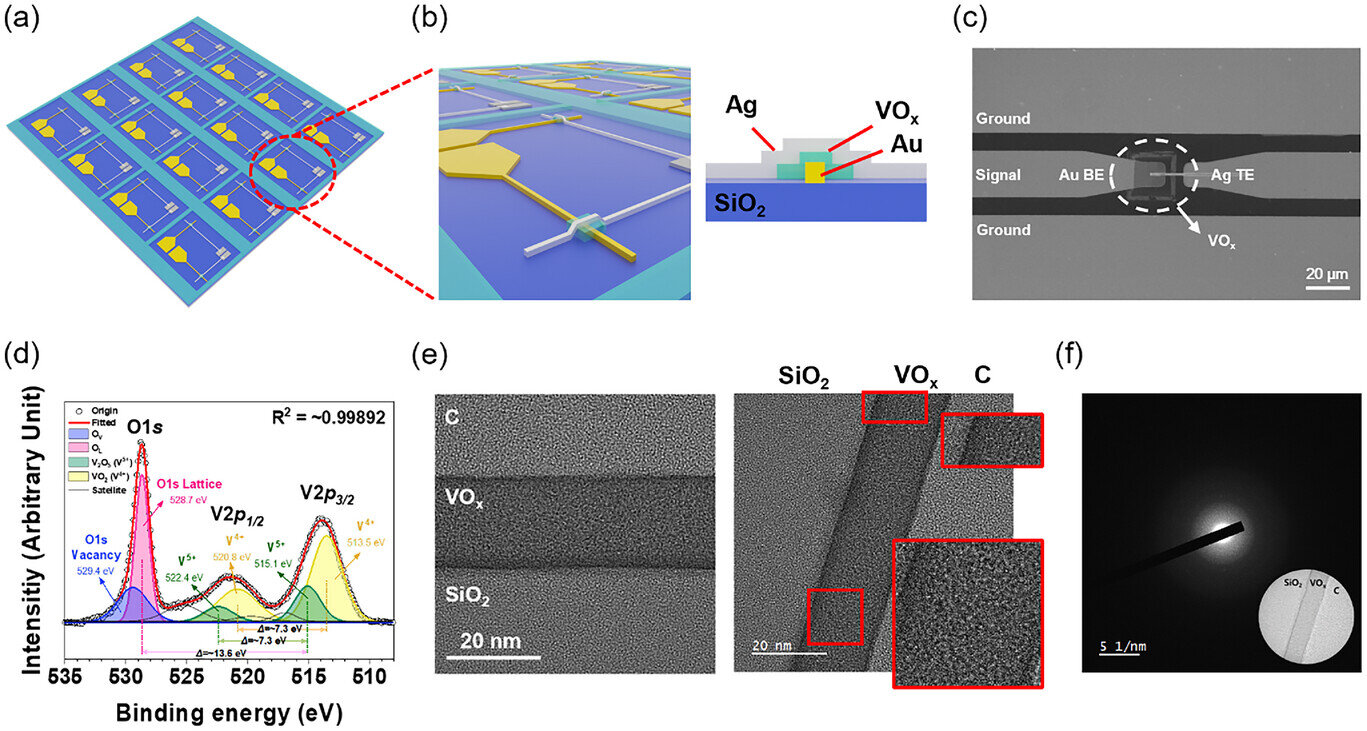

作为德国联邦教育与研究部(BMBF)资助的PolySafe项目的一部分,Fraunhofer FEP研发了一种采用卷对卷工艺沉积金属涂层的新工艺。金属层通过电子束蒸发涂覆在聚合物薄膜上。

技术项目经理Claus Luber解释道:“挑战在于设计聚合物薄膜和涂层工艺,使集流体的厚度与现有金属薄膜相当,并且金属层具有最佳的导电性。”需要全面了解卷材速度、基材预处理和金属蒸发等参数的影响,并制定最佳工艺设置以满足技术和经济要求。另一个挑战是最大限度地降低沉积过程中的热负荷,这通过使用一种特殊的冷却方法——冯·阿登纳有限公司(VON ARDENNE GmbH)的气体冷却鼓来实现。该解决方案确保了薄膜的高质量和高生产率。

工艺开发成果

研究团队成功演示了在厚度为12 µm的PET薄膜上沉积厚铜层和铝层。沉积过程采用卷对卷工艺,卷材宽度可达60 cm。成果包括:

铜:采用两步工艺进行双面涂覆,每面铜层厚度可达1 µm;铜层致密,薄膜无明显褶皱,非常适合电池生产的后续加工。

铝:采用两步工艺进行双面涂覆,每面铝层厚度可达1 µm。薄膜同样无褶皱,证明其适合进一步加工成电极涂层。

成功生产软包电池

项目合作伙伴布伦瑞克工业大学(TU Braunschweig)已成功将采用新技术制造的金属-聚合物集流体集成到软包电池中。这些电池的电化学性能经过测试,并与传统的参考电池进行了比较。在这些测试中,采用金属-聚合物集流体的电池在不同充放电速率下的性能和循环稳定性方面与参考电池表现相似。

结论与展望

采用新的卷对卷工艺,金属-聚合物集流体可以半工业化生产。研究结果证明,这些工艺适用于制造具有提高电池能量密度潜力的集流体,同时最大限度地降低安全风险。新的生产工艺为进一步开发性能更佳的锂离子电池奠定了基础。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。