中国研究人员开发新设计策略 提升全固态离子选择电极的性能

据外媒报道,最近,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所黄行九教授团队提出一种新材料设计策略,以提高全固态离子选择电极的性能。相关研究成果发表于期刊《Chemical Science》。

(图片来源:固体物理研究所)

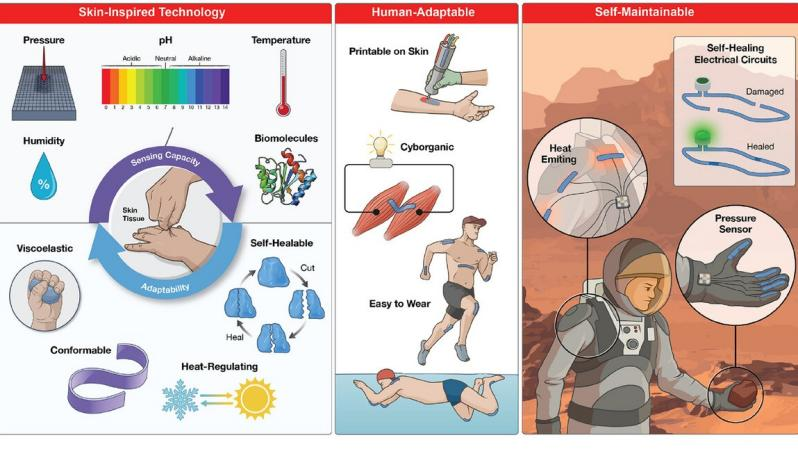

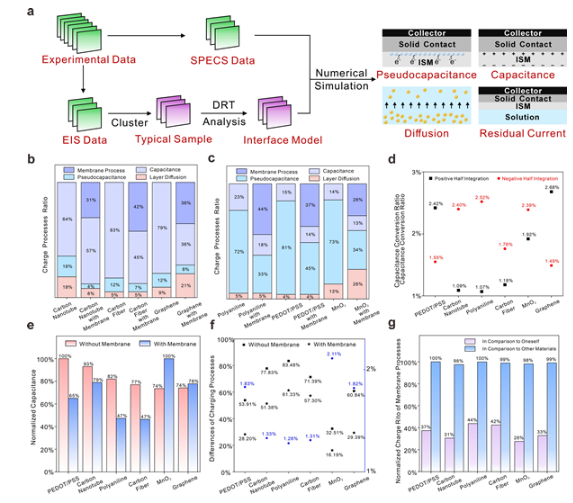

快速发展的全固态离子选择电极作为智能生物和化学传感器的关键组件,展现出广阔的应用前景。而构建高性能全固态离子选择性电极,关键在于开发兼具高疏水性与大电容特性的转导层材料。然而,对运行条件下界面电容的重视不足,直接影响传感器信号的可靠性。

为应对这一局限,该团队提出一种以实现界面电化学电容对称性为核心的新设计策略。通过结合电化学实验与动力学模拟,研究人员发现离子选择性膜在电极界面系统中扮演着“阀门”的角色,限制了转导层材料的有效电容。无论是否对膜进行修饰改性,该限制效应均存在,最终导致材料性能难以达到最优状态。

进一步研究发现,在不同过电位条件下,电荷存储对称性与电容转化率存在关联;离子选择性膜的存在会限制不同材料的电容性能,导致工作状态下转导层界面电容与无膜修饰电极的电容值存在显著差异。

该研究表明,设计高效的固态转导层材料,不仅需要高疏水性与大本征电容特性,更需深入理解材料与离子选择性膜之间的相互作用。在不同运行条件下实现平衡的充放电行为,对于优化传感器性能十分重要。

该研究基于电极界面动力学原理,为设计转导层材料提供了新策略,亦可作为跨电化学领域的普适性方法。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。