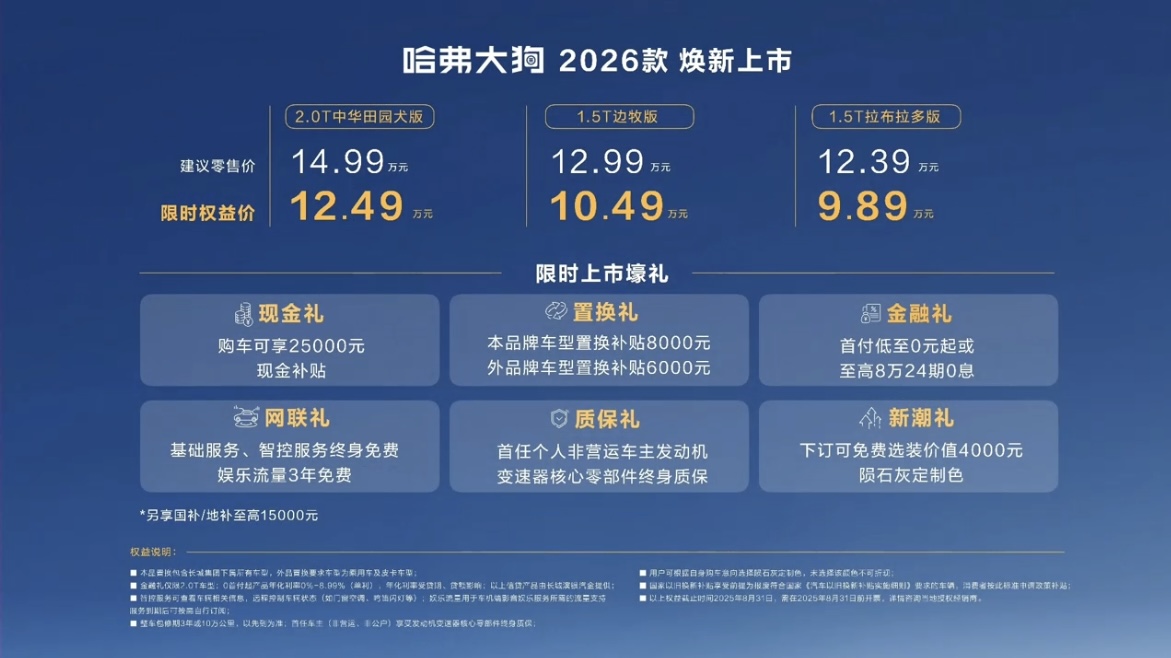

最严AEB新规倒计时,安全平权之路如何走?

政策大年之下,各项汽车新规标准不断出台。

从史上最严的电池安全标准,到辅助驾驶系统监管,再到如今AEB新国标。这一切都指向了最受人关注的汽车安全问题。任何时候,安全都是产业发展的最终底线。

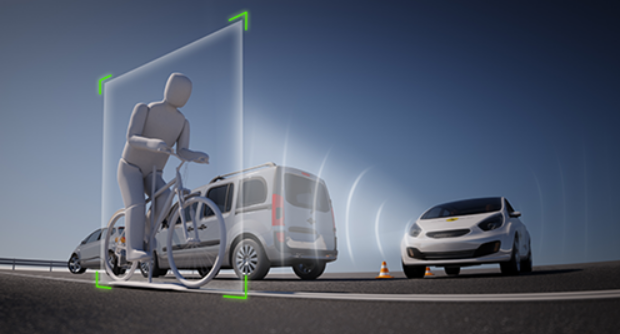

图片来源:Euro NCAP

日前,工信部公开对6项新国标征求意见,其中包括《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》。新国标将自动紧急制动系统(AEB)从推荐性标准升级为强制性国家标准,替代现行国标GB/T 39901-2021,已经于6月底结束意见征求,并计划于2028年1月1日开始实施。

从时间上来推算,新国标距离最终落地已经不足3年时间。这意味着,从2028年开始,如果新车不标配AEB,将不再拥有销售的资格。

当然,还有一个值得深思的问题,关于AEB路线的争议,能否会在新国标落地之际,得到最终的答案?

史上最严AEB新国标三年后落地

自动紧急制动系统AEB(Advanced Emergency Braking System)是一项汽车主动安全技术。

基于感知设备,如激光雷达、毫米波雷达或ADAS摄像头等,感知前方可能与车辆、行人或其他交通参与者所发生的碰撞风险,并通过系统自动触发执行机构来实施制动,以避免碰撞或减轻碰撞程度。

在现行的标准之下,AEB尚未成为强制标配选项。GB/T 39901-2021《乘用车自动紧急制动系统(AEBS)性能要求及试验方法》,属于推荐性标准,不具备强制性。

新国标则在安全方面进行了大量的升级,除了要求车辆强制安装AEB之外,还提出了诸多新的要求。

首先,新国标在适用范围上进行了“扩军”。按照新国标的要求,“M1和N1类汽车应装备自动紧急制动系统”,新标准还增加了对行人目标、自行车目标、踏板式两轮摩托车目标等弱势交通参与者的识别能力考核及仿真测试项目。

具体来看,M1指座位数不超9座的载客车辆,常见的轿车、SUV、MPV等家用车都属于此类;N1指最大设计总质量不超3500kg的载货车辆,比如一些营运小货车及蓝牌小微卡,就属于此类车型。

按照之前的标准,国内仅要求车长超过11米的营运客货车配备AEB,同时总质量大于等于12吨且最高车速超过(含)90km/h的载货汽车、牵引车辆及危险货物运输货车,强制要求配备AEB。

而今,在新国标的要求之下,90%以上的轻型车辆,均要求标配AEB。这也说明,AEB不能只是某些车型的专属,将会大面积普及,从而减少事故伤亡率。

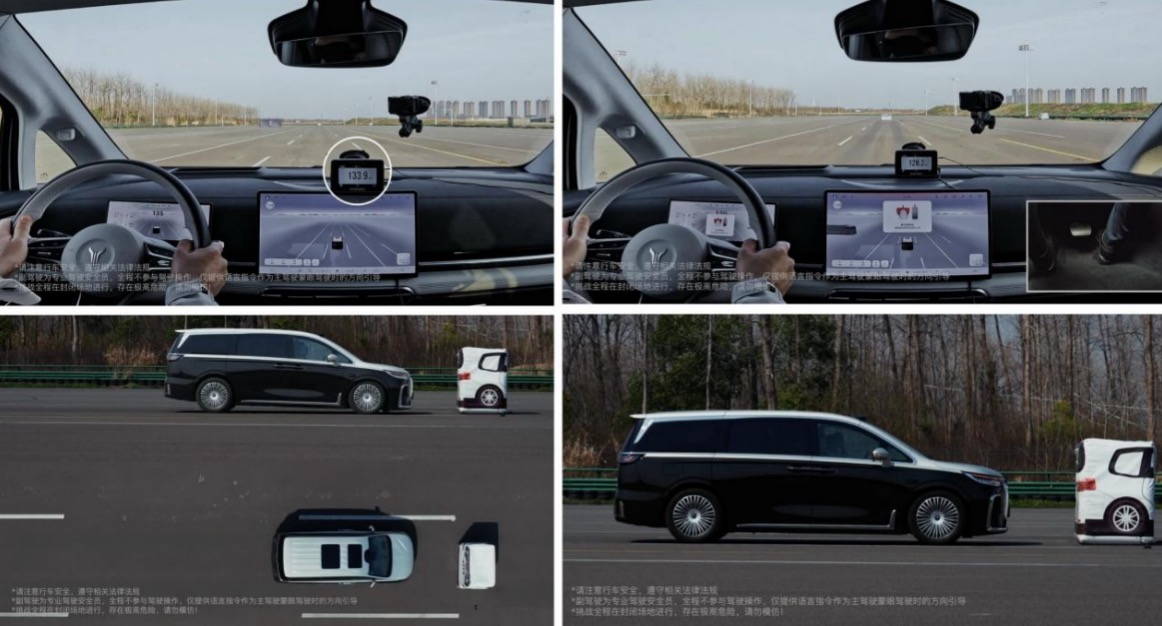

图片来源:岚图汽车

技术指标大幅提升,也是新国标的特征之一。在意见征求稿中可以看到,新国标对于弱势交通参与者,提高了识别要求,不仅要求识别行人、自行车外,还要包括两轮摩托车等小型机动车,并增加交叉路口、右转跟车等复杂场景测试。

另外,新国标针对AEB触发的时速上限和下限均做出新要求,要求M1类乘用车的AEB系统必须在10km/h—80km/h速度区间内激活,N1类车型在10km/h—60km/h速度区间内。

针对静止前车,试验车(M1)速由旧国标的30km/h,提高到80km/h,且要求在40km/h时速下保证完全避免碰撞。制动时每秒降低的时速必须不小于5.0m/s²,旧版标准则为4.0m/s²。针对前方慢行车辆(时速为20km/h),试验车速提高到了最高80km/h。针对前方制动车辆,(时速为50km/h),两车间隔40米。

整体来看,新国标各项技术标准都有了明显的提升,不仅要求车速适应性更快,同时也要求系统响应更准。对于交通参与者来说,安全性也将得到大幅提升。丛另一个角度来看,这对所有车企、乃至整个AEB供应链,都提出了更高的要求。

AEB路线之争,安全才是唯一标准

通过对征求意见稿的解析,我们发现新国标并未强制要求特定的传感器配置。这也说明,新国标并未指向某一项AEB技术路线,而是为不同的技术路线提供了更多可能性。

当我们还在争论AEB路线,谁才能主导未来技术趋势的时候。新国标的到来,似乎给了我们答案。

新国标发布之际,行业也正经历一场关于AEB技术路线的激烈争论。从整个行业情况来看,AEB技术路线目前有毫米波雷达、纯视觉和多传感器融合三种方案。

我们横向对比三条路线发现其各有特点。毫米波雷达AEB方案,一般是基于77GHz毫米波雷达实现,相比之下,毫米波雷达AEB方案,是行业内较为基础的技术方案,优点是成本低,应用广泛,不足之处是易受环境干扰,失效率较为明显。

纯视觉AEB方案,则是依赖摄像头进行感知,这种方案的弊端在于对静止物体的识别存在局限性,也容易受到光线等环境干扰。

最为强势的方案则是多传感器AEB融合方案,在感知上采用毫米波雷达、激光雷达和摄像头融合使用。如果从安全性角度来看,多传感器融合方案,在理论上具备更到的安全性。当然,这一套方案的短板在于成本太高。

还有一个重要的分析点,就是我们不能抛弃算法、算力等因素来对比三条路线的高低,也就是说,不能以传感器的多寡,就主观认为多融合传感器方案优于其他技术路线。

新国标中也考虑到不同技术路线的特点,因此没有在征求意见稿中指定必须标配哪一类传感器,意在为不同的技术路线留出更多的发展空间。

从目前来看,AEB触发的稳定性仍然存在不足,虽然部分车企已经实现AEB的普及,但AEB是否能够稳定发挥,和其所采用的技术路线、感知方案、感知硬件、算法结构等存在较大差异。

对于车企以及AEB供应链企业而言,选定某一种技术路线之后,就要不断在安全方面进行优化,以求做到满足新国标的要求,同时保持软硬件升级和迭代,确保用户的安全。

另外,也要禁止夸大宣传的行为。企业在宣传辅助驾驶功能之时,不能误导消费者。工信部近期在公告中也明确要求,“系统功能边界和安全响应措施,禁止夸大和虚假宣传”。

总而言之,对新国标来说,无论采用何种技术路线,安全才是唯一标准。

安全平权,才是新国标的最终奥义

更广泛地保护弱势交通群体,更全面地维护道路交通安全,更严谨地推动汽车安全产业发展,是新国标的最终目标。

上一次出台关于AEB的规定,还是在2017年左右。彼时,为了进一步降低营运客货车的碰撞概率,强制要求所有2021年之后车长>11m的公路、旅游客车新车型配备AEB;另外,总质量≥12000kg且最高车速≥90km/h的载货汽车、牵引车辆及危险货物运输货车,也被强制要求配备AEB。

而今,新国标将覆盖面再次扩大,可见政策制定者对于提升道路安全的决心之大。

图片来源:Euro NCAP

标配AEB对于道路安全的提升效果,也是非常明显。横向对比美国的状况,就能感知一二。数据显示,根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的预测,如果美国全面强制安装AEB,每年能减少2.4万起交通伤害导致的人伤,还能避免362起死亡事故。

再看我国的基本情况。数据显示,2024年,国机动车保有量达4.53亿辆,其中汽车3.53亿辆;机动车驾驶人达5.42亿人,其中汽车驾驶人5.06亿人。再加上我国的汽车平均行驶里程高,人口密度集中,道路状况复杂,如果AEB得到普及,将拯救数十万的家庭。

全国乘联会数据显示,2025年1-4月,我国乘用车整体AEB装车率达到60.1%,新能源乘用车市场AEB装车率已经达到64.3%。技术方案的进步,以及多传感器的融合使用,使得AEB的功能上限得到不断提升。

不过,我们再进行细分统计就发现,不同价位车型装配率差异显著:40万以上车型,AEB装配率达100%;15-40万元车型,AEB装配率80%以上;10-15万元车型,AEB装配率约58.5%;10万元以下车型,AEB装配率仅6.5%。

这也说明,AEB的搭载率与车型定位呈现出高度的关联性。售价越高的车辆,AEB装配率越高。而主打性价比的车型,AEB装配率则还有很大的提升空间。

到2028年AEB新国标落地之时,几乎所有车型都将标配AEB,不同技术路线的AEB方案,或将在不同售价区间的车型中发挥自己的作用。这或许也是新国标并未限定某条AEB技术路线的原因所在,在符合安全要求的前提下,让不同的AEB方案,在不同价位区间的车型中发挥相应的作用。

总而言之,无论未来何种路线占据主导地位,安全才是唯一的标准。让绝大多数车辆标配AEB,实现安全平权,才是新国标落地之时,我们最想看到的未来。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。