日本科学家发现稳定、高性能、长寿命钠离子电池的关键

钠离子电池近年来已成为锂离子电池经济高效且可持续的替代品。钠是地球上第六大元素,与锂离子电池相比,其材料成本更低,供应量更大。

正极材料的设计对电池寿命和稳定性起着关键作用。层状钠锰氧化物(NaMnO2)因其在钠离子电池中用作正极材料而受到研究人员越来越多的关注。

图片来源: 日本东京理科大学

NaMnO2有两种晶体形态:α-NaMnO2和β-NaMnO2。α相具有单斜层状结构,其中平面MnO2层由共边扭曲的MnO6八面体组成,并以Na离子为中心交替堆叠。

另一方面,β-NaMnO2具有波纹状或锯齿状的共边扭曲MnO6八面体层,其间也存在钠离子。β-NaMnO2的合成通常需要更高的温度,这常常导致钠离子缺乏相。

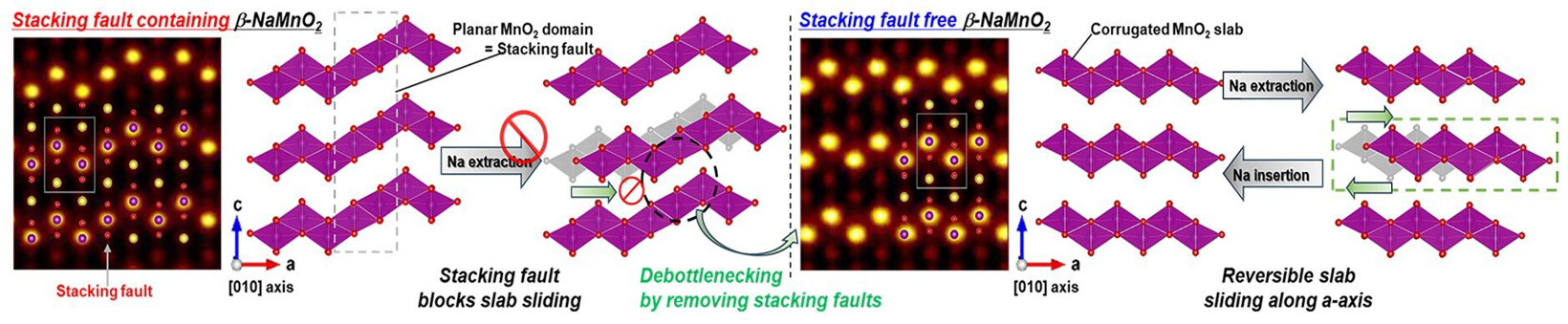

为了防止钠离子缺乏相的产生,人们尝试制备非平衡β相,这种β相表现出多种缺陷。其中最显著的是堆垛层错(SF),它是由晶体b-c平面的滑移形成的,产生类似于α相的堆垛层错序列。

由含SF的β-NaMnO2制成的电极在充放电循环过程中容量会严重下降,限制了其实际应用。此外,SF也使人们对该材料固态化学的理解变得复杂。

据外媒报道,在一项新研究中,由日本东京理科大学(TUS)应用化学系教授Shinichi Komaba领导的研究团队研究了铜(Cu)掺杂如何稳定β-NaMnO2中的SFs。

“在之前的研究中,我们发现在金属掺杂剂中,Cu是唯一能够成功稳定β-NaMnO2的掺杂剂,”Komaba教授解释说。“在这项研究中,我们系统地探索了Cu掺杂如何抑制SFs并改善钠离子电池中β-NaMnO2电极的电化学性能。”

该团队还包括来自东京大学科学技术研究所的Syuhei Sato先生、Yusuke Mira先生和Shinichi Kumakura博士。相关研究成果在线发表于期刊《Advanced Materials》。

该团队合成了一系列高结晶度、Cu掺杂的β-NaMnO2样品(NaMn1-xCuxO2),Cu掺杂量各不相同,分别标记为NMCO-00、-05、-10、-12和-15,对应的Cu掺杂水平从0%到15%。

NMCO-00样品作为未掺杂的参考样品。通过X射线衍射(XRD)研究,该团队发现在Cu掺杂样品中,NMCO-05的SF浓度最高,为4.4%,而在NMCO-12中,SF浓度仅为0.3%,这表明随着Cu掺杂量的增加,SF明显受到抑制。

对由NMCO样品制成的钠半电池电极进行电化学评估,结果表明Cu掺杂样品的容量保持率显著提高。未掺杂样品在30次循环内容量迅速衰减,而不含SF的NMCO-12和-15样品表现出优异的循环稳定性,其中NMCO-12在超过150次循环中均未出现容量衰减。

这些结果表明,当SF被消除时,层状NaMnO2的β相本身就保持稳定。重要的是,不含SF的结构使研究人员能够研究这些材料中Na嵌入和脱嵌过程中发生的复杂相变。

研究人员结合原位和非原位XRD测量以及密度泛函理论计算,提出了一种新的结构模型,该模型涉及波纹状MnO2层的剧烈滑移。

这种滑移似乎是β相所特有的,之前由于SFs的存在而被掩盖,这标志着在理解NaMnO2 β相在电极反应过程中的特征结构变化方面取得了重大进展。

“我们的研究结果证实,锰基氧化物是开发高耐用性钠离子电池的一种有前景且可持续的解决方案,”Komaba教授指出。

由于锰和钠的成本相对较低,这项研究将为包括智能手机和电动汽车在内的各种应用带来更经济实惠的储能解决方案,最终创造更可持续的未来。

这项研究还表明,通过掺杂铜来稳定氟化钠(SF)可以解决锂等金属通常面临的供应链脆弱性问题。此外,这项研究对电网储能、电动汽车和消费电子产品也具有潜在的应用价值。

这项研究为开发更稳定、更持久的钠离子电池提供了宝贵的见解,从而促进可再生能源的更广泛应用。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。