KRICT发明新转印方法 创造出更安全、更持久的锂金属电池

据外媒报道,韩国国家科技理事会(National Research Council of Science and Technology)研究团队开发出出突破性的转印技术,可以在锂金属表面形成薄层保护层——这项创新有望解决长期困扰下一代锂金属电池的枝晶问题。

图片来源:KRICT

韩国化学技术研究院(Korea Research Institute of Chemical Technology,KRICT)先进电池研究中心的Jungdon Suk博士团队采用无溶剂工艺,成功地将由固体聚合物和陶瓷组成的混合保护层转移到锂金属上。相关研究论文发表在期刊《Energy Storage Materials》。

与传统的湿法涂覆方法不同,该技术能够在不损坏活性锂表面的情况下,在大面积上实现均匀涂覆,这标志着其朝着商业可行性迈出了重要一步。

锂金属电池是下一代储能系统,它以锂金属取代石墨作为阳极。锂金属阳极的理论容量是传统锂离子电池的十倍,是高能量密度固态电池和锂硫电池的关键材料。

然而,在充放电循环过程中形成枝晶的风险引发安全隐患,包括短路和火灾隐患,同时也会限制电池寿命。此外,传统的湿法涂覆工艺依赖于有机溶剂,会引入杂质并造成表面损伤,使大规模生产和商业化变得复杂。

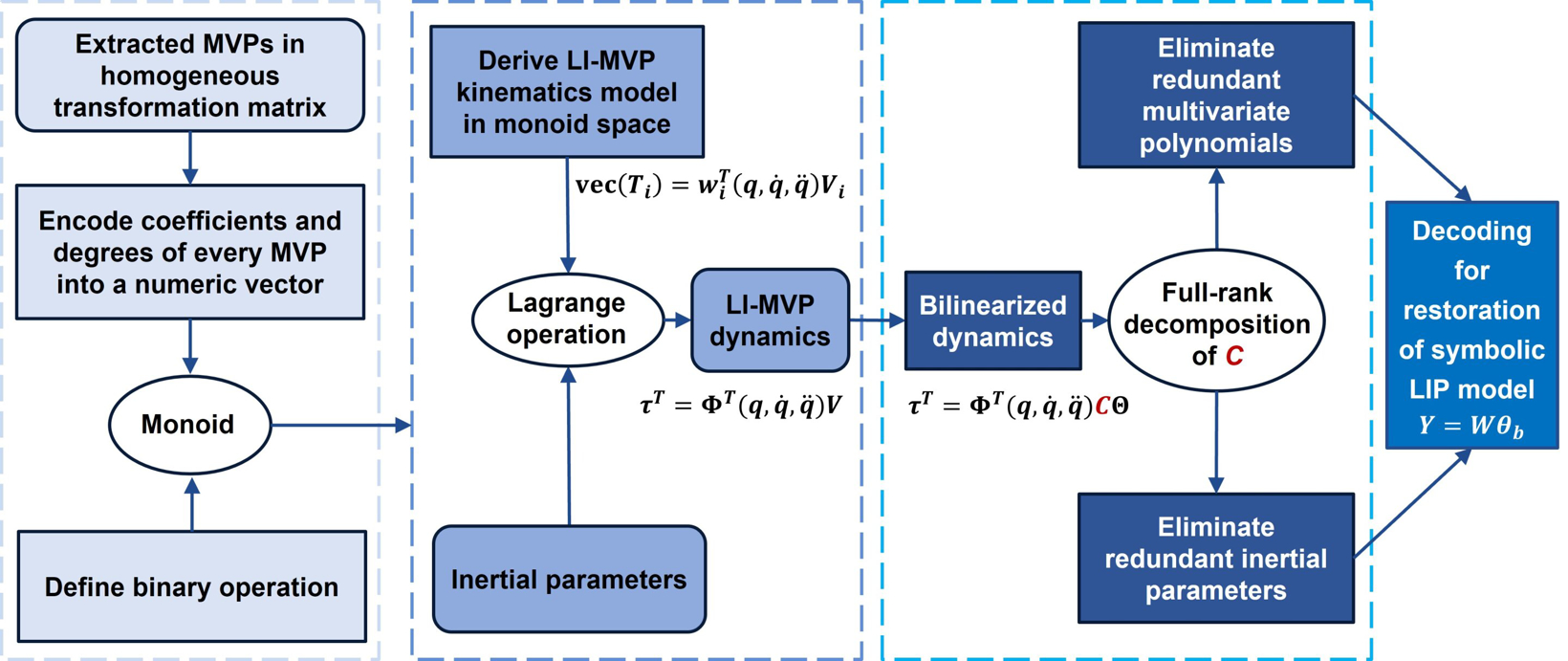

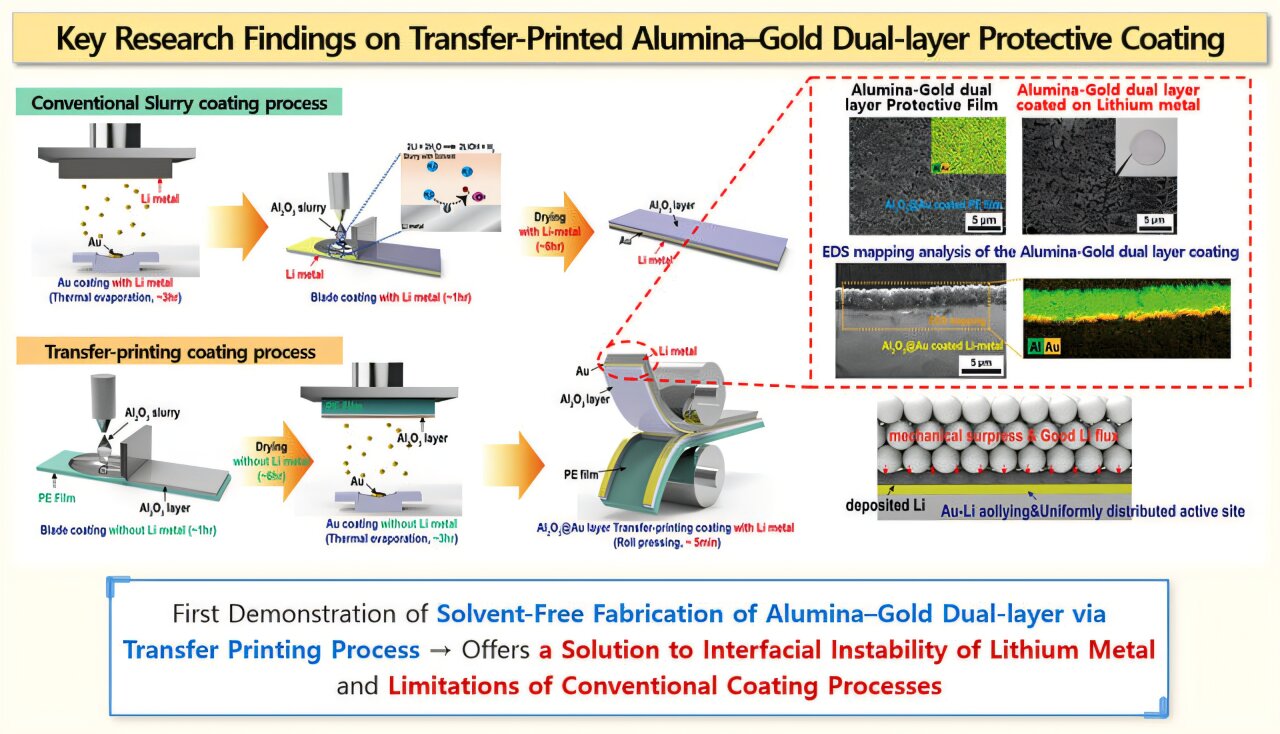

为了克服这些挑战,研究团队开发了两种类型的保护层:由氧化铝(Al₂O₃)和金(Au)组成的双层保护层,以及由陶瓷(Al-LLZO)和聚合物成分组成的混合层。随后,研究人员使用滚筒转印技术将这些保护层层压到锂金属上,这是该方法在该领域的首次演示。

该技术在单独的基底上形成保护层,然后利用压力将其转移到锂上,无需使用溶剂,最大限度地减少了锂损伤,同时提高了均匀性和工艺可重复性。

在早期研究中,Al2O3-Au双层结构通过利用机械强度和降低的界面电阻有效抑制了枝晶生长,并保持了稳定的循环性能。这项研究首次引入了转移印刷技术来解决界面不稳定性和湿法涂层的局限性。

在此基础上,研究团队现已展示一种在245 × 50毫米面积上转移离子导电柔性混合保护层的方法,该保护层厚度仅为5微米。

这些混合层抑制了枝晶生长,并在电极和电解质界面处诱导了均匀的锂离子通量,从而实现了稳定的循环性能。大面积保护膜的均匀转移既证实了技术的先进性,也体现了其商业化的可扩展性。

在软包电池测试中,混合保护锂负极在100次充放电循环后仍保持81.5%的容量保持率,过电位低至55.34 mV,库仑效率高达99.1%,稳定性是裸锂电池的两倍多。即使在9分钟内完全放电的高倍率条件下,电池仍能保持74.1%的初始容量,展现出快速、稳定、高效的循环特性。

该团队预计,这项创新将加速锂金属电池在电动汽车和储能系统(ESS)等高能应用中的实际应用。此外,该技术有望扩展到固态电池和锂硫电池,进一步推动下一代电池平台的进步。

Suk博士表示:“这项研究结合了新型保护材料和可扩展的转印工艺,克服了锂金属电池界面不稳定性和湿法加工局限性等关键挑战。”

KRICT院长Young-Kuk Lee博士补充道:“这是实现高能量密度锂金属电池最实用的解决方案之一,有望提升韩国在全球电池行业的竞争力。”

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。