科大团队取得锂离子电池回收重大突破 促进关键金属回收与减碳转型

锂离子电池(LIB)广泛应用于消费电子产品、电动汽车和可再生能源系统,其高效回收对于资源循环再用及减碳至关重要。

据外媒报道,由香港科技大学(Hong Kong University of Science and Technology,HKUST,科大)土木及环境工程系教授曾超华教授领导的研究团队,近日揭示一种原子级的新机制,阐明阻碍锂离子电池高效回收的关键因素。这项突破不仅挑战长久以来的假设,亦为更洁净、高效的锂离子电池金属回收技术奠定科学基础。这项突破性研究成果现已发表在期刊《先进科学(Advanced Science)》上。

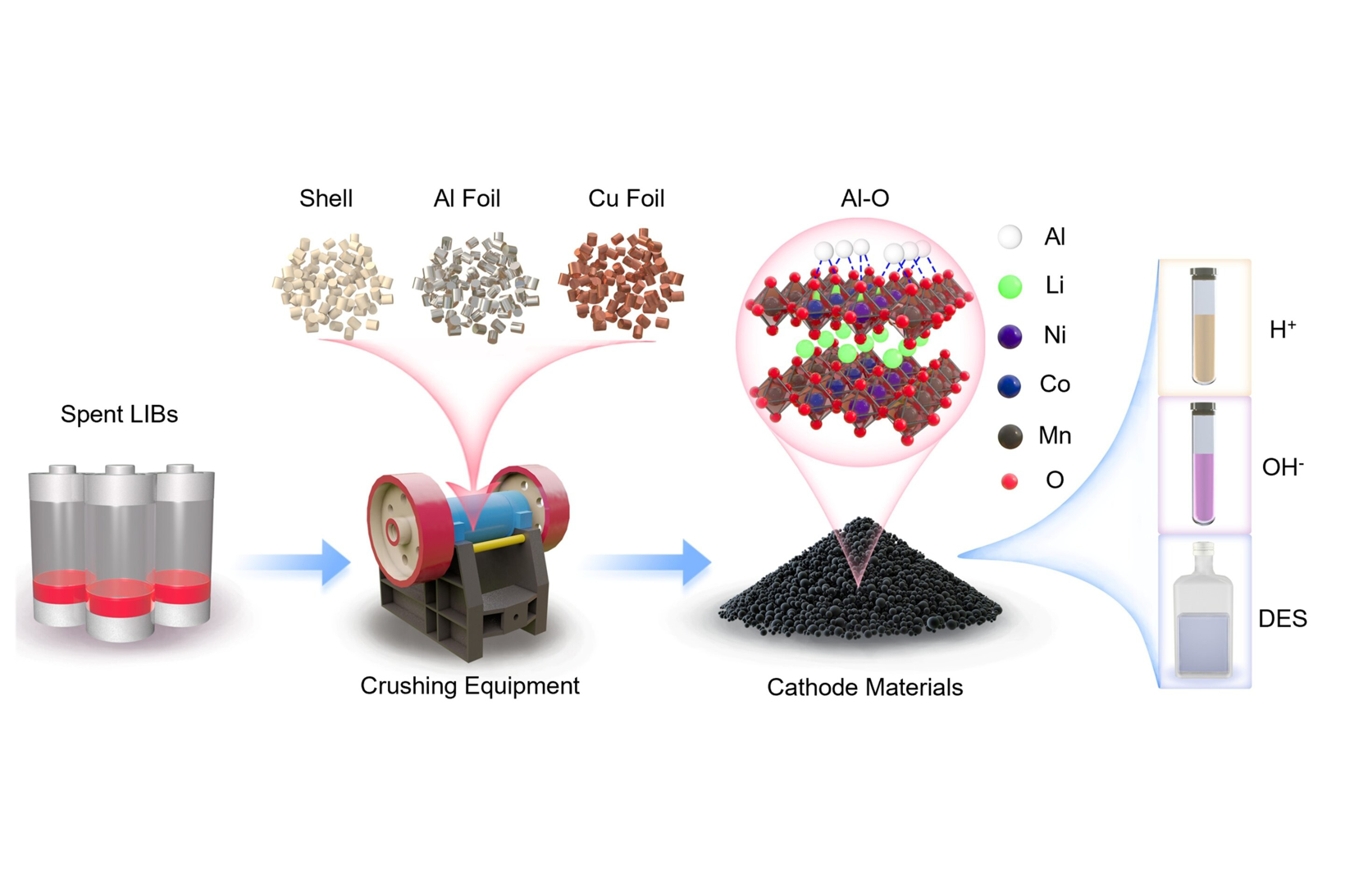

图片来源: 期刊《Advanced Science》

通过先进的表征和第一性原理模拟,研究团队发现,铝(Al)杂质(来自锂离子电池在回收过程中的机械拆卸)会渗透到镍钴锰(NCM)正极晶体中,诱发其内部化学结构重组。

这会触发超稳定的铝-氧键的形成,将具价值的金属元素——镍、钴、锰——密紧束缚于阴极晶体,抑制这它们的可溶性,从而导致在回收过程,尤其是在湿法冶金(使用水基溶液提取金属)中常用的酸性溶剂体系中。

被低估的影响:铝成为回收障碍的关键机理因子

过去数十年,铝一直被视为报废锂离子电池中的操作性杂质,从未受到重视;然而,科大团队的研究显示,铝实际上是导致回收效率下降的重要机理性干扰源。在电池回收的机械拆解过程中,铝箔残留物会因摩擦接触而渗入镍-钴-锰阴极晶体。它们表面看似微不足道,却实际上改变了阴极晶体的内部结构。

团队利用高分辨率显微技术与密度泛函理论模拟证实,铝原子会选择性地取代晶格中的钴元素,形成高度稳定的铝-氧键,这些键固定了晶格中的氧,使镍、钴、锰这些具价值金属在后续浸出过程中难以释出,进一步降低回收效率。

曾教授指出:“我们的研究结果证明,即使是极微量的铝污染,也足以显着改变镍、钴、锰材料于回收体系中的表现。这促使我们重新思考‘从电池到电池’的回收链中,应如何有效地管理杂质的传输机制。”

研究进一步指出,溶剂种类会影响铝的反应。例如:铝在甲酸中会抑制金属释出;在氨水中则促进金属释出;而在深共熔溶剂中,则表现出复杂的混合效应。这些差异正正突显出精密化学设计工艺在回收过程的重要性。

构建低碳循环电池的未来蓝图

上述发现为应对锂离子电池回收的两大瓶颈——杂质干扰与高能耗问题——勾勒出清晰蓝图。结合精准的杂质分析与智能分解策略,研究成果为业界与政策制定者提供可行的解决方案,加速推动可持续电池回收技术的转化应用。

曾教授表示:“我们不仅是在解决当前的问题,更是在重新定义甚么是真正气候友善、高效的电池回收方式。”

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。