外资Tier1在华,继续“上强度”

中国新能源汽车市场的狂飙突进,不仅重塑着整车格局,更对背后的汽车产业链发起深度重构的号角。曾经凭借技术壁垒与全球体系“通吃”天下的外资Tier1巨头们,正前所未有地感受到这片热土的温度与压力。

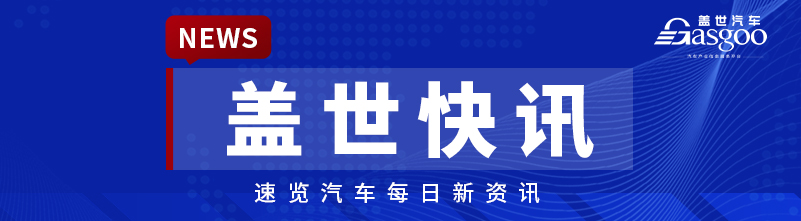

从采埃孚成立合资公司,到法雷奥扩建智能座舱研发及生产基地,再到奥托立夫投建武汉技术研发中心……一系列密集而高调的动作背后,揭示着一个不容忽视的趋势:面对中国市场的电动化、智能化浪潮与本土供应链的快速崛起,外资Tier1在华战略已从“扎根”转向了“升维”,并正在持续“上强度”。

密集布局,“诚意”满满

中国市场对外资企业的吸引力,正通过一组组鲜活的数据与密集的投资动作得到印证。

据国家统计局发布的2024年国民经济和社会发展统计公报显示,2024年,全国新设外商投资企业59080家,比上年增长9.9%。另据商务部数据,2025年上半年,这一势头持续强劲,全国新设立外商投资企业数量突破3万家,同比增幅升至11.7%。

在汽车产业领域,这份热度更为显著——外资Tier1们正以建厂、扩产、研发中心落地等形式,持续向中国市场“加仓”。

就在7月27日,奥托立夫武汉技术研发中心正式奠基,新研发中心总占地建筑面积达21819㎡,预计2026年第三季度投入运营,中心将配备领先的实验设备与数字化研发平台,涵盖研发办公区、先进实验室、高效仓储及工装样件室等核心功能模块。

图片来源:奥托立夫

7月22日,海力达汽车科技有限公司二期项目在江苏省常熟高新技术产业开发区正式奠基。这座毗邻一期工厂的新基地规划新增3.73万㎡厂房,将专注于新能源热管理模块及其关键阀类产品和氢能阀类产品的研发、测试与制造。

7月15日,耐世特汽车系统智能制造新工厂在广西柳州正式奠基,以满足国内外整车厂对先进转向系统和运动控制技术的强劲需求,包括管柱式电动助力转向系统(CEPS),以及为智能汽车平台提供卓越安全性、可维修性及布局优势的控制器总成。

时间向前追溯,6月底,佛吉亚中国与广汽零部件有限公司旗下的广州华望半导体科技有限公司在广州举行合资合同签署仪式。此次建立合资公司,双方将充分发挥各自优势,整合各方资源,包括资金、技术、人才、渠道等来实现优势互补,同时共同研发新技术、新产品,积极、快速响应市场需求,以应对当下异常激烈的市场竞争。

图片来源: 佛吉亚中国

这还仅是部分案例,据盖世汽车不完全统计,今年以来,采埃孚、法雷奥、佛瑞亚等诸多外资Tier1在华动作频频,或是新工厂奠基、开业,或是新项目签约、升级,从产能扩充到技术研发,从产品创新到市场拓展,外资Tier1在华布局正不断向纵深推进。

密集投资背后,是外资Tier1对中国市场“长期价值”的笃定。

据商务部国际贸易经济合作研究院6月19日发布的《跨国公司在中国》报告,2019—2024年期间,全国规模以上外商和港澳台投资企业利润总额从1.6万亿元人民币提升至1.8万亿元人民币,利润率指标持续领先全国工业平均水平。

而在汽车领域,这份“价值”更体现在中国新能源汽车市场的爆发式增长与智能化浪潮中。

据中汽协数据,2024年中国新能源汽车销量突破1200万辆,连续多年稳居全球第一,市场渗透率超过40%,这样的规模与增速在全球范围内都堪称独一档。与此同时,智能座舱、辅助驾驶、车联网等功能的普及,正催生对高端传感器、智能交互系统、高精度转向控制等核心零部件的爆发式需求。外资Tier1们的布局,正是瞄准了这片持续扩张的市场蓝海。

从今年以来外资Tier1官宣的新项目来看,其布局高度聚焦新能源与智能化两大核心领域。例如海力达二期项目专攻新能源热管理模块以及阀类产品,法雷奥扩建项目聚焦智能座舱等产品创新,安波福旗下英凯博公布的是新能源汽车领域项目,采埃孚在广州成立合资公司,是为推动汽车安全电子业务发展。

诸如此类的投资不仅覆盖三电系统、氢能、热管理等新能源产业链关键环节,更深入辅助驾驶域控制器、传感器、HUD交互系统等智能化领域,凸显外资Tier1正通过本土化产能与研发资源整合,抢占中国电动化与智能化市场的战略高地。

战略升维,持续“上强度”

在外资Tier1的密集动作中,一个更深层的变化正在发生:中国市场早已不是简单的“销售终点站”,而是全球汽车产业技术创新的“试验田”与“策源地”。

当本土车企在电动化、智能化领域快速突破,不仅推动产品迭代速度加快,更对供应链的响应效率、定制化能力提出了更高要求。曾经外资Tier1凭借全球统一技术标准和产品体系就能“以不变应万变”的时代已然过去,面对本土供应商在成本控制、快速研发、贴近客户等方面的优势,外资巨头必须通过“本土化升维”才能保持竞争力。

技术研发与产线拓展的同步推进,成为这场“升维”的重要体现。法雷奥在广州花都区的布局颇具代表性——其计划扩建的智能座舱研发及生产基地,聚焦光学模块、抬头显示(HUD)、智能显示屏等创新产品。这种“研发 生产”的双轮驱动,让技术创新能快速转化为量产能力,精准匹配本土车企的迭代节奏。

图片来源:法雷奥

采埃孚的动作同样指向这一逻辑。今年3月,其与合作伙伴成立先进制造采埃孚汽车科技(广州)有限公司,将研发和生产安全气囊控制器、各类传感器等被动安全电子(PSE)关键部件。这一布局旨在构建更敏捷、更具成本竞争力的运营模式,既能快速响应本土市场需求,也能巩固其在汽车安全电子领域的领先地位,是“研发与生产协同”的生动实践。

马瑞利同样持续进行“本土化升维”。同样在3月,马瑞利宣布位于上海的马瑞利车灯与感知中国研发中心正式升级为马瑞利车灯与感知亚太创新中心。通过整合亚太地区的研发资源,车灯与感知亚太创新中心将进一步强化本土技术优势,构建以中国为中心、覆盖亚太、辐射全球的技术创新枢纽。

安道拓亦如是。今年2月,安道拓位于重庆的中国技术中心扩建项目正式完成。扩建后的技术中心新增业内领先的滑车实验室、六轴实验室等功能,将进一步提升安道拓在中国的工程设计、测试验证和产品开发能力,为安道拓中国的座椅研发工程团队营造高度协作、灵活、数字化的创新平台,为客户提供更贴合本土趋势、引领行业的汽车座椅产品及解决方案。

图片来源:安道拓

这些变化的背后,是中国汽车产业生态的质变。当本土供应链在成本、响应速度、定制化能力上形成优势,外资Tier1若仍依赖“全球统一标准”的产品体系,便难以适应中国市场的快节奏竞争。因此,“本土化升维”不仅是产能的扩张,更是研发、生产、服务全链条的深度本土化,是从“把产品卖到中国”到“在中国创造产品”的战略转型。

中国研发,服务全球

在中国汽车产业加速“出海”的浪潮中,外资Tier1的在华布局正形成一个新的闭环:以中国研发为核心,既服务本土市场,又支撑全球供应。这种“在中国,为中国;在中国,为全球”的战略,让中国创新得以通过全球供应链辐射世界。

海力达二期工厂的规划清晰展现了这一点。该工厂预计两年内竣工,预计到2030年热管理产品产能可满足千万辆级新能源汽车的配套需求。产品不仅面向中国市场,还将出口至欧美等海外市场。

安波福的布局同样如此。今年上海车展期间,安波福中国及亚太区总裁杨晓明表示,预计至2027年,安波福中国将实现国内供应链的全球覆盖,支持本地客户的出海布局。

博世的动作极具全球化视野。随着中国汽车加速“出海”,博世依托技术经验、全球资源与市场洞察,积极支持中国主机厂开拓海外市场。博世拥有丰富的出口车型配套产品,涵盖电桥、控制单元、智能座舱、高阶辅助驾驶与电控气压制动系统,满足全球市场的功能与法规要求。同时,博世智能出行售后与X-Motors探索以4S店与综合维修站结合的模式,助力中国主机厂出海,并计划在印尼开设120家博世汽车服务门店。

图片来源:博世

盖瑞特的实践也是“中国研发,服务全球”的生动注脚。其在中国下设上海和武汉两家世界级先进制造工厂和一家内设研发中心,去年新增设的武汉零排放创新中心也在建设中。值得关注的是,盖瑞特第五代废气旁通涡轮增压器、氢燃料电池电动空压机等创新产品由中国团队主导研发,正实现“从东方走向全球”的技术反哺。

盖瑞特全球总裁兼首席执行官芮博廉(Olivier Rabiller)此前在接受盖世汽车等媒体采访时表示,中国市场是全球最大的汽车市场,也是盖瑞特新技术起跳的“桥头堡”,“我们在中国推进了很久的‘东方服务东方’战略,十年前我们已经这样做了,而从五年前开始,我们开始向全球提供一些产品,因为我们在中国服务的客户已经在引领全球汽车发展的速度。未来,我们也会继续这样做。”

这种转变的背后,是中国汽车生态系统的全球影响力跃升。高通技术公司汽车、工业及嵌入式物联网事业群总经理Nakul Duggal此前在接受盖世汽车等媒体采访时指出,近五年内,中国已从主要引进海外技术的市场,成长为本土创新驱动差异化发展的市场,“我们正在见证中国成为全球汽车技术创新的中心,大量技术变革集中涌现。”

总之,从“中国制造”到“中国研发”,从“服务本土”到“辐射全球”,外资Tier1在华布局持续“上强度”,这不仅让外资企业更深度地融入中国产业链,也让中国创新通过全球供应链体系走向世界,巩固了中国作为全球汽车产业创新中心的地位。

成果涌现,共生共赢

外资Tier1的战略升级,正快速转化为实实在在的市场成果。2025年以来,一系列新订单的落地与新产品的量产,印证了其在华布局的有效性,也彰显了中国市场与外资企业之间“共生共赢”的深厚纽带。

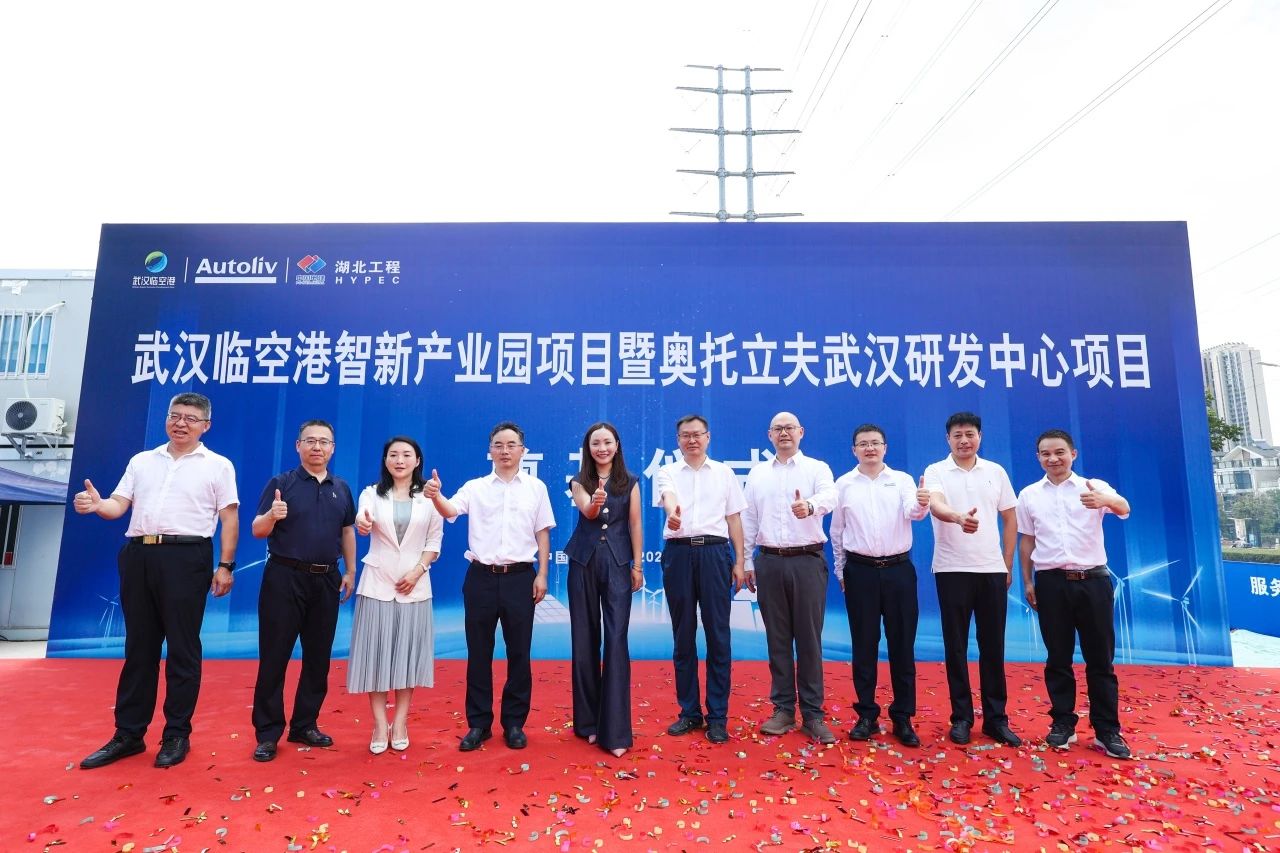

今年7月,法雷奥宣布,一家中国主流新能源汽车制造商已选用法雷奥五合一深度集成电驱模块,应用于其电驱动力总成系统。据悉,为缩短开发周期以满足日益增长的客户和市场需求,法雷奥采用了一种基于提前预研技术堆栈的灵活开发流程,使得整个项目能够在不到一年的时间内从概念阶段推进到量产阶段,并计划于2026年开始正式量产。

法雷奥五合一深度集成电驱模块;图片来源:法雷奥

同样在7月,上海采埃孚变速器有限公司宣布,其面向新能源汽车市场的首台减速器产品正式下线。该产品将交付一家国内领先的汽车制造商,标志着采埃孚在本土化新能源动力系统解决方案领域实现关键突破,在华电动化布局得到进一步深化。

采埃孚集团电驱传动技术事业部亚太区高级副总裁马迪莫将该项目定义为亚太团队自主管理的典范:“从客户定点、项目立项到产品成功下线,整个过程均由亚太区团队自主推进,充分展现了区域团队在本地化研发、项目管理、采购与制造等方面的卓越能力。此次产品成功下线,不仅体现了采埃孚亚太区在新能源汽车核心零部件领域的技术实力,也再次验证了我们在本地市场快速响应和高效执行的能力。”

值得关注的是,在今年4月举办的上海车展上,采埃孚宣布,针对中国市场需求推出的新一代总成和零部件产品在中国实现量产,并已获得中国汽车制造商订单,金额超10亿欧元。

其中,采埃孚由中国团队开发的行星齿轮同轴减速器,在今年上半年首次在中国实现量产;在杭州的电驱动工厂将在今年6月开始量产下一代800伏电机,搭载于国内以及国际汽车厂商;此外,采埃孚在沈阳的电驱动工厂将在今年第三季度开始量产下一代电驱系统,搭载于国际豪华汽车的电驱动平台。

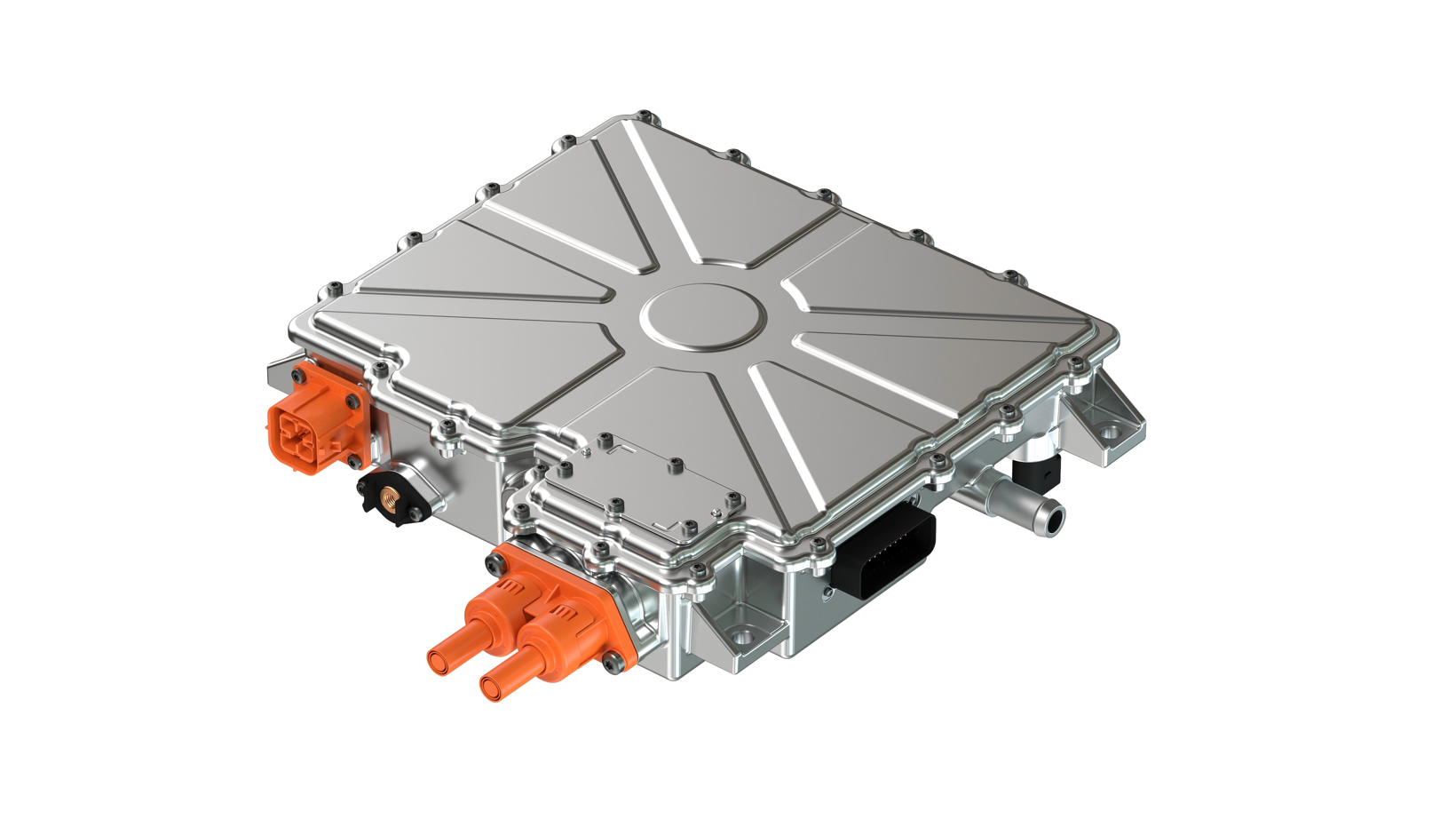

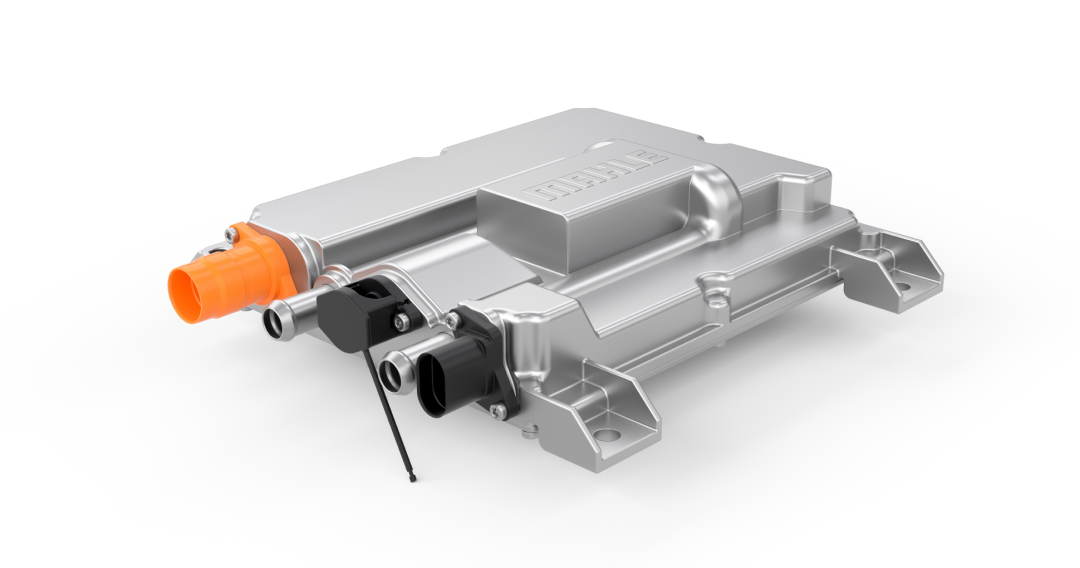

大陆集团与马勒的进展同样值得关注。今年4月,大陆集团第一颗在中国本土生产的第六代毫米波雷达ARS620成功量产下线,马勒中国则拿下一家豪华品牌汽车制造商的未来纯电车型供应DC/DC转换器订单,合同金额达2亿欧元,计划2028年在常熟工厂启动量产。

马勒DC/DC转换器;图片来源:马勒

“中国在汽车电气化领域处于领先地位,此次订单的获得无疑将助力我们进一步拓展在这一全球最大汽车市场的影响力,着实令人倍感振奋。中国的创新速度令人惊叹。我们看到了进一步增长的潜力,特别是在电气化和热管理领域。”马勒集团管理委员会成员Roger Busch的感慨,道出了外资Tier1对中国市场的持续信心。

博格华纳在新能源领域也取得了显著突破。今年2月,博格华纳一举赢得了四大电机业务项目,为中国市场交出了亮眼的“答卷”。具体来看,面对全球新能源汽车市场的强劲需求,博格华纳不断加强技术创新和本土化布局。基于此,博格华纳成功在中国市场拓展了新能源电机业务,与头部汽车品牌达成合作,将为其提供400V高压发卡(HVH)电机等产品。这些产品预计将于2025年8月、10月以及2026年3月实现量产。

诸如以上成果的涌现,既印证了外资Tier1在华战略升级的有效性,也彰显了中国汽车市场的活力与潜力。当中国从“全球最大市场”进阶为“全球创新中心”,外资Tier1的“升维”之路,既是对市场变化的主动适应,更是与中国产业生态深度融合的必然选择。在这场由电动化、智能化引领的产业变革中,外资顶级供应商与中国市场的故事,正迈向更深度的共生共赢,共同推动全球汽车产业的创新与发展。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。