晓莺说:AI驱动车载语音革命

在汽车产业智能化转型的浪潮中,车载语音系统正经历着交互范式的深刻变革。作为智能座舱的核心交互入口,其功能定位已突破传统语音控制器的局限,逐步演变为具备情境感知、需求预判与情感联结能力的智慧伙伴。

早期,车载语音系统主要通过关键词唤醒实现电话拨打、音乐播放等基础功能,交互模式呈现典型的“单轮问答”特征。随着自然语言处理技术的突破,系统开始具备初步的语义理解能力,能够处理多意图指令和模糊表达。当前,基于大模型技术的深度渗透,车载语音系统已突破被动响应的桎梏,逐步形成“主动服务”能力。

在产业层面,传统语音技术厂商通过端到端神经网络优化,大幅提升语言识别准确率;主机厂则基于自研或合作开发大模型构建垂直场景解决方案。这种多路径的技术演进,正在重塑车载语音系统的能力边界,开启车载语音交互的全新纪元。

本期晓莺说,我们将从技术演进、市场格局和未来趋势三个维度,深入剖析这场由AI驱动的车载语音革命。

车载语音的代际跃迁

车载语音交互系统作为智能座舱的核心技术载体,其发展历程犹如一部精密的技术进化史,从机械式应答到主动式服务,每个阶段都深刻影响着人机交互的形态与内涵。

在技术演进的初始篇章,车载语音系统如同蹒跚学步的孩童。

2000年左右,国际汽车品牌开始尝试搭载本地语音识别软件,但技术尚不成熟,这个阶段的系统受限于模式匹配技术,更像是被设定好固定程序的机器人,只能执行"打开导航""播放音乐"这类预设的单一指令。

2014年,有关车载语音系统实测报告显示,在强噪音环境下,面对带方言口音的指令,部分车型的识别率甚至不到一半,用户不得不以标准普通话与系统"对话",稍有偏差便换来"听不懂"的回应,这直接导致该系统被戏称为"人工智障"。

转折发生在2016年。科大讯飞与长安汽车合作开发的CS95车型,成为技术跃迁的标志性产品。这套系统首次实现"调低温度并播放音乐"的复合指令处理,虽然距离自然对话仍有距离,但已展现出连续对话的雏形。

在此后的几年里,车载语音交互系统持续演进。多轮对话能力让交互更具连贯性,蔚来汽车在2017年NIO Day发布会披露,NOMI系统采用端到端神经网络架构,支持20秒内的连续对话及上下文理解。该系统由蔚来主导研发,思必驰提供底层语音技术支持。

方言识别突破使沟通更接地气,2019年,哈弗F5搭载的Nuance语音系统实现97%的方言识别率,支持四川话、广东话等多种方言。

车云协同架构则平衡了性能与成本,2019年,吉利的GKUI 19系统依托AI云和自然语言理解技术,支持多轮对话和复杂指令识别。2021年,理想ONE用户日均语音交互频次已达数十次,但复杂需求处理仍显不足。

2023年成为技术爆发的临界点,大模型技术推动车载语音进入认知智能新纪元。

在2023年技术开放日上,小鹏G9率先搭载全场景语音系统,基于130亿参数模型实现三大突破:常识推理能力让"我饿了"能触发智能餐饮推荐,情感计算模块通过声纹识别驾驶者情绪,多模态融合架构整合视觉、听觉等多维数据。

这个阶段的市场竞争格局发生深刻变化,科大讯飞凭借44.9%的市场份额持续领跑,其系统搭载于广汽埃安、奇瑞等品牌车型上;理想汽车自研的Mind GPT系统实现声源定位;华为鸿蒙座舱在问界M7上演示"跨设备任务迁移",手机端未完成对话可无缝衔接车机。

这些技术突破正在重塑人车关系,当系统能预判用户需求,在雨天自动播放白噪音、在拥堵时推荐脱口秀专辑,汽车已从交通工具进化为具备共情能力的移动生活空间。

大模型重构语音交互

AI正在重塑一切。

特别是从2022年ChatGPT掀起生成式AI技术革命以来,全球汽车产业正经历由大模型驱动的人机交互体系深度重构。这场变革不仅重塑了车载语音交互的技术底座,更推动智能汽车从单一功能载体向情感化交互空间进化,催生出产业竞争格局与生态合作模式的根本性转变。

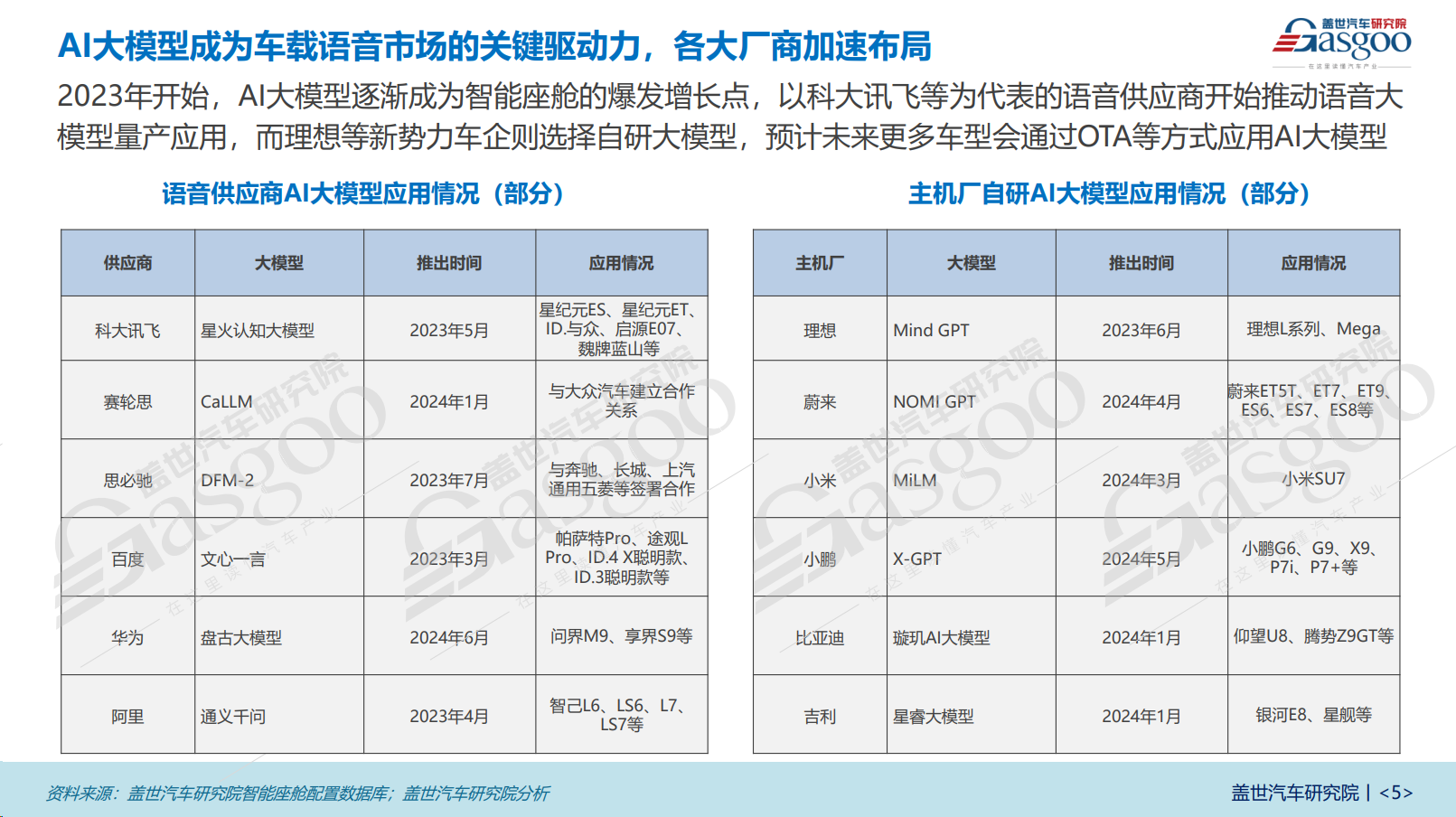

根据盖世汽车研究院的调研分析,在技术底座构建层面,科技企业与车企形成了差异化发展路径。以科大讯飞星火、百度文心为代表的通用大模型,在特定场景下展现出行业领先的语义理解能力,支持多轮对话、模糊意图解析及跨领域知识融合,可通过API接口或定制化方案向行业输出能力。

这种技术供给模式催生出两种典型合作范式:

范式一:传统车企构建的生态合作模式。

科大讯飞与奇瑞、长城等建立的深度捆绑模式,通过基础模型供应与场景调优结合,在技术深度与落地效率间取得平衡,合作车型包括星纪元ES、星纪元ET、魏牌蓝山等;长安汽车则采用分层合作策略,在腾讯语音识别基础上叠加自主开发的场景理解系统,既确保基础性能稳定性,又构建起个性化服务差异点,合作车型包括CS75 PLUS、UNI-Z新能源等。

范式二:新势力车企主导的全栈自研模式。

与传统车企不同的是,蔚来、小鹏、理想等新势力车企正通过全栈自研技术,努力构建差异化竞争优势。

2023年6月,理想汽车率先推出自研的Mind GPT大模型,该模型采用创新的TaskFormer神经网络架构,依托百万级真实用车场景数据构建基础模型,技术路线强调从底层算法到应用场景的完全自主可控。随后,该模型搭载于理想L系列车型。数据显示,搭载Mind GPT的语音系统意图识别准确率高达98.7%,用户重复唤醒频率显著降低。

2024年4月,小鹏汽车推出AI天玑系统,该系统以自主研发的XGPT大语言模型为核心技术支撑,首次搭载于小鹏 X9、G6、G9、P7i四款车型所有的Pro和Max版本。其开创性构建插件生态,用户通过自然语言即可调用美团订餐、携程订房等第三方服务。其"AI开发者模式"支持自定义场景编排,例如"午休模式"可自动联动座椅调节、空调温控与氛围灯控制。数据显示,搭载XGPT的车型,用户日均场景化指令使用量接近20次。

同年4月,蔚来汽车推出NOMI GPT系统,将自研多模态感知算法、认知决策中枢与情感计算引擎深度整合,并打通蔚来用户服务体系。不同于其他车企的新车首发策略,NOMI GPT通过OTA升级赋能第一代ES8、ES6、EC6等存量车型,无需更换硬件即可实现体验升级。反馈显示,升级后车型在多人对话场景中,NOMI的误响应率显著降低,系统能精准区分主副驾的模糊指令——当乘客说"我热了"时,可自动调节对应区域的空调温度及风量。

在自主创新与生态合作并重的发展趋势下,"技术耦合 自主创新"的混合模式逐渐成为新主流。

比如,广汽集团于2023年自研的AI大模型平台已搭载于昊铂GT车型,2024年与腾讯深化合作共建企业级AI开发中台,加速大模型在智能座舱等场景的落地应用。搭载车型包括Aion LX、Aion S、传祺系列等。

吉利汽车通过自研星睿大模型与DeepSeek-R1的融合创新,构建了包含2000个车载接口的知识蒸馏体系,使车辆具备"未说先懂"的预判能力。在座椅调节、天窗控制等高频场景中,系统通过捕捉用户操作习惯实现模糊意图解析,将被动响应转化为主动服务,搭载车型包括领克900等。

问界品牌的小艺助手则采用"快慢双脑"机制:基于盘古大模型的快速决策系统以毫秒级响应处理导航、车控等确定性任务;DeepSeek加持的深度推理引擎专门应对开放式问题,甚至能结合实时定位与用户偏好推荐复合型需求场景,如"适合观赏日落的露营地",搭载车型包括问界M5、M9等车型。

国际车企加速本土化创新进程,梅赛德斯-奔驰全新CLA车型通过豆包大模型实现0.2秒极速唤醒并植入情感识别模块,长安马自达EZ-60则将1700余项功能纳入自然语言控制体系,构建起"人-车-环境"情感交互系统。

整体来看,生成式AI正深度重塑汽车产业,从技术底座重构到人机交互进化,推动产业竞争与生态合作模式根本性转变。

科技企业与车企通过差异化路径构建智能体系,自主创新与生态合作并重,催生出深度捆绑、分层合作等多元范式。国际车企加速本土化创新,中国车企则以全栈自研与开放生态引领全球智能汽车发展新趋势。

语音交互市场格局变革

在智能汽车与AI技术深度融合的浪潮中,语音交互供应商市场正经历着技术迭代与格局重构的双重变革。

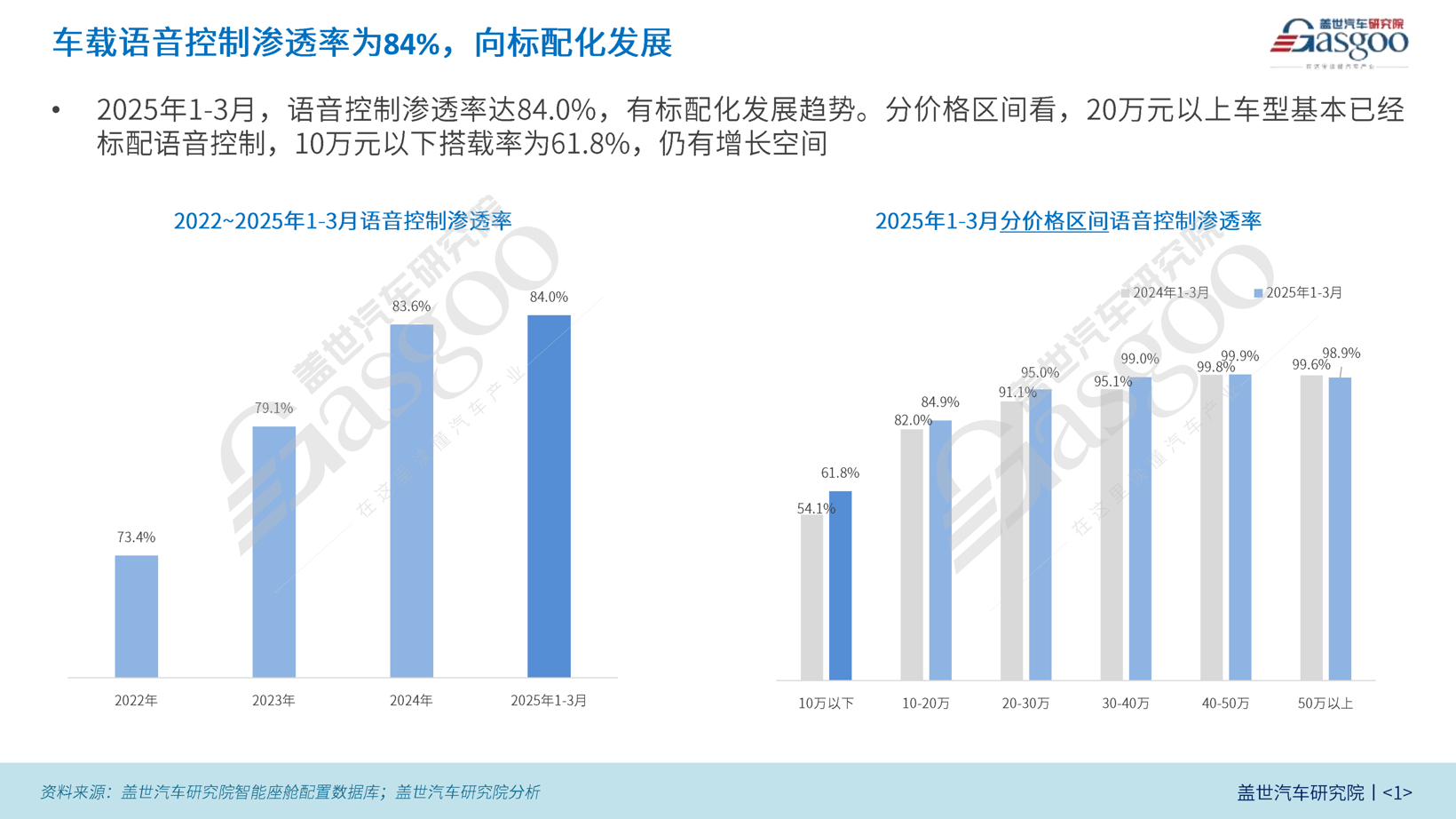

根据盖世汽车研究院统计,2025年1-3月车载语音控制渗透率已达84.0%,较2024年全年水平(83.6%)继续提升,标志着该技术正加速从"高端配置"向"标准配置"演进。历史数据显示,2022年语音控制渗透率为73.4%,2023年升至79.1%,2024年达83.6%,呈现持续攀升态势。

在这一技术普及进程中,市场格局正经历深刻变革——盖世汽车研究院统计的2024年语音供应商市场装机量数据显示,科大讯飞以43.2%的市场份额形成断层式领先,赛轮思的份额则下降至16.9%,被思必驰拉近差距,后者市场占比提升至14.6%,折射出语音交互产业从单一技术比拼向生态体系竞争转型的深层逻辑。

进入2025年一季度,这种动态演进更为显著:科大讯飞以41.2%份额持续领跑,赛轮思与思必驰分别以15.6%、14.8%的份额分列二三位,同时星纪魅族和小米汽车分别以2.6%和1.8%的份额首次入围榜单,位列第七、第十位,为"一超多强"格局注入新变量。

作为行业领跑者,科大讯飞自1999年创立以来,始终将语音技术作为核心,构建从算法研究到场景落地的全链条闭环。其技术优势包括高精度语音识别、方言自适应及星火大模型支持的多模态交互。目前,在合作车型中,系统已能基于用户习惯主动提供行程规划与车载服务推荐。市场层面,科大讯飞采取“双轮驱动”策略,既与广汽、长城等主流车企联合研发,又通过车联网平台接入充电、娱乐等生态服务。未来,科大讯飞将持续推进车载语音与AIGC技术的融合,计划打造具备用户专属特征的数字分身生态。

作为2019年从Nuance拆分独立的企业,赛轮思(Cerence)专注全球车载语音领域,技术源于宝马、奔驰等豪华品牌合作经验,其在处理多音区识别、车外噪音抑制等复杂场景方面形成独特优势。其市场拓展采用"高端渗透 技术下沉"双轨并行模式:占据宝马、奥迪等高端车型市场的同时,联合Tier1开发标准化语音模块拓展中端市场。为应对中国市场竞争,赛轮思计划重点攻关中文方言处理与车家互联技术,并积极探索本土生态合作模式。

作为后发挑战者的思必驰,则凭借场景化创新开辟出特色发展路径。这家2007年成立的企业早期聚焦IoT领域语音芯片研发,2018年切入车载市场后,以“高性价比 快速响应”策略服务自主品牌(如长城、吉利)及B端网约车/物流车市场,其技术亮点在于通过模型压缩实现轻量化大模型部署。未来,企业将深化联合研发,拓展多模态交互场景,完善语音识别、场景理解、服务闭环的全链路AI生态。

值得关注的是,本土供应商的崛起正在重塑市场格局。除科大讯飞外,思必驰、百度等企业依托自主技术体系与整车厂深度耦合,持续挤压外资品牌生存空间。

百度通过2023年发布的文心一言大模型切入智能汽车赛道,其Apollo智能车载系统整合语音、视觉、导航等多模态交互能力,依托百度地图生态实现车路协同服务创新。该技术方案已搭载于吉利、长安等品牌车型,2024年市占率达8.2%,核心优势在于实现语音交互与自动驾驶技术的深度耦合——用户可通过语音指令直接触发自动泊车功能。

华为则通过自研小艺助手构建技术壁垒,结合盘古大模型实现多模态交互创新。在问界M7等热销车型中,其语音系统支持免唤醒对话、连续指令识别及方言交互,并通过数据加密、访问控制等技术构建用户隐私保护体系。随着鸿蒙智行生态协同效应显现,华为以3.2%的市场份额跻身行业前十,验证了生态化布局的战略价值。

这场技术革命中,企业竞争已从单点技术突破转向生态体系较量,而中国供应商正凭借本土化创新与生态整合能力,在这场产业变革中掌握战略主动权。

结语:

在智能汽车加速进化的今天,车载语音交互正以超乎想象的速度重塑人车关系。从机械式指令执行到具备情境感知与情感联结的智慧伙伴,语音系统已突破工具属性,成为重构移动生活空间的智能中枢。

技术代际跃迁与市场格局重构交织演进,中国供应商凭借生态整合与本土化创新占据战略高地,推动语音交互向多模态认知智能加速进化。当汽车能预判需求、共情情绪,甚至创造情感价值时,这场由车载语音掀起的交互革命,终将指向一个万物智联的移动出行新时代。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。