马里兰大学推出自适应电解质 增强快速充电和高能电池的稳定性

为了支持电动汽车的持续转型并减少温室气体排放,工程师们一直在努力开发能够储存更多能量、安全运行且续航时间更长的电池。然而,高能电池通常需要更长的充电时间,这对于大多数实际应用来说并不理想。

图片来源: 马里兰大学

据外媒报道,马里兰大学(University of Maryland)的研究人员最近推出了一种新型电解质,其电化学稳定窗口会在电池充电时动态扩展。发表在期刊《Nature Energy》上的一篇论文介绍了这种电解质,并证明其有望用于开发成分多样、可快速充电的高能电池。

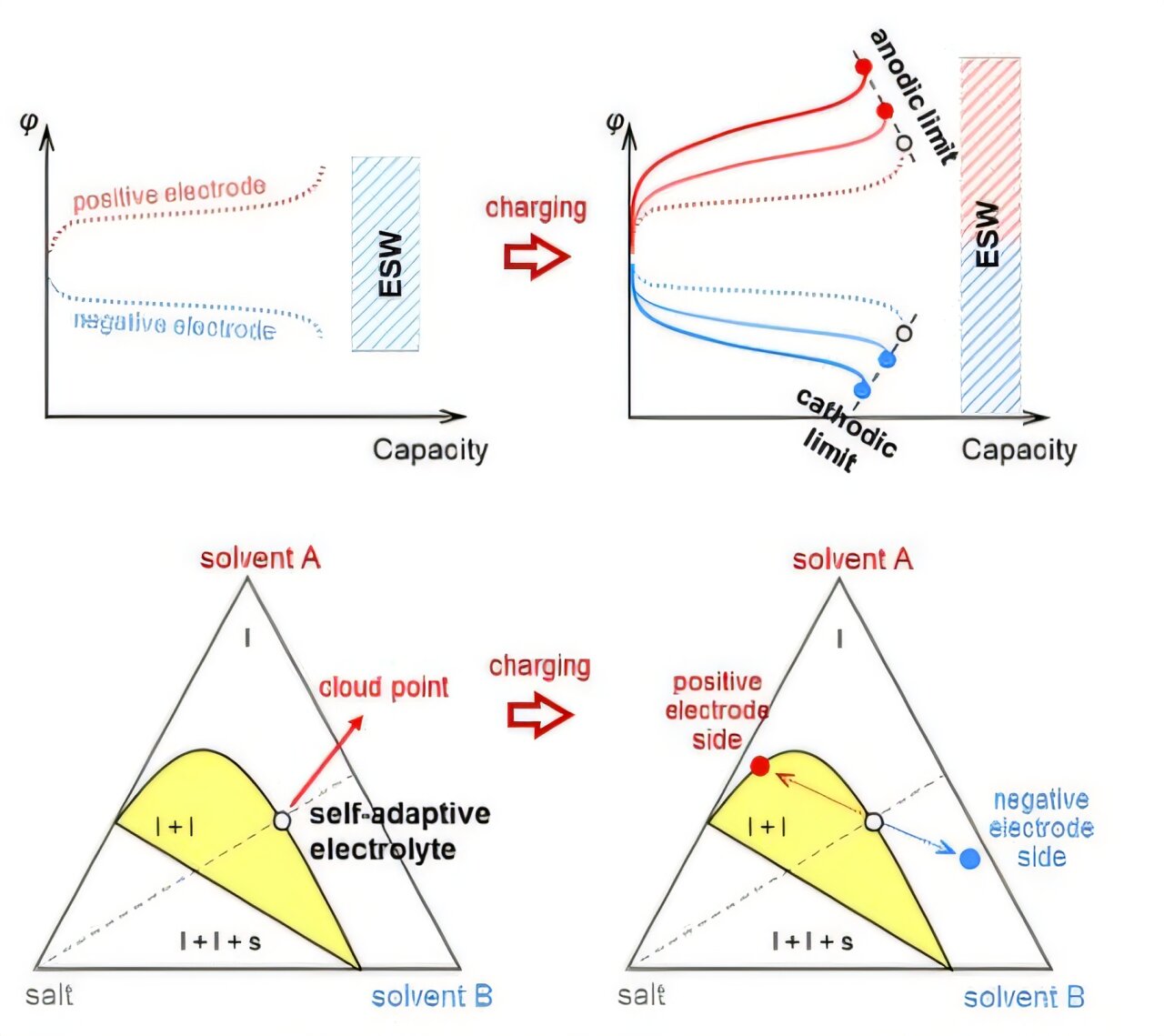

“我们希望解决电池技术中一个长期存在的挑战:快速充电和高能量密度之间的权衡,”该论文的第一作者Chang-Xin Zhao表示。“在快速充电过程中,电极电位可能会超过电解质的电化学稳定窗口,从而导致不良的副反应。我们想知道,如果电解质能够动态地响应充电过程,并实时扩展其稳定电位窗口,会怎么样?这可能是克服这一限制的一种有希望的方法。”

新设计的电解质灵感源自所谓的“盐析”效应,该效应源于相平衡理论。这是一种相分离现象,当向溶液中添加盐时,某些成分的溶解度会降低(即从溶液中分离出来)。“有趣的是,电池的充电过程会在电解质中产生盐浓度梯度,这为这种效应的发生提供了必要条件,”Zhao教授解释说。“基于这一理念,我们开发了一种电解质系统,利用这种浓度驱动的相行为,自适应地扩展其在运行过程中的稳定窗口。”

研究人员开发的自适应电解质具有两个显著特点。首先是其三元组成及其相关的“盐析”行为。

每种电解质由两种溶剂和一种盐组成,所有这些溶剂和盐都经过精心挑选,以成功产生盐析效应。由于其成分不同,盐浓度的变化会引发相分离,从而扩大电池在快速充电过程中的电化学稳定性窗口。

该电解液的第二个显著特点是其配方基于浊点。这意味着它们被设计成精确地处于浊点——相分离开始前的关键成分。

这种定位使系统对充电过程中的浓度梯度高度敏感,从而能够通过局部相分离进行自适应响应。这反过来又使得电解液的电化学稳定性窗口能够在电池充电过程中实时扩展。

这项最新研究为开发能够储存更多能量、同时充电更快的电池开辟了令人兴奋的新可能性。研究人员已经在水性锌金属电池和非水性锂金属电池中测试了他们研制的电解质,并获得了显著的库仑效率和更高的稳定性。

“传统上,电解质的开发侧重于分子水平的修饰——调整单个溶剂或盐的结构,”Zhao教授说道。

“相比之下,我们的工作采用了一种更宏观的方法,利用了相平衡原理。通过考虑整个电解质系统在动态条件下的行为,而不是仅仅关注分子本身,我们证明了设计出能够在运行过程中自适应的电解质是可能的。”

研究人员希望,他们的论文能够为一条新的研究路线铺平道路,该路线旨在利用植根于相平衡理论的概念来克服与电池技术进步相关的常见挑战。

未来,这些研究人员采用的方法可用于设计其他有前景的自适应电解质。同时,他们计划利用他们提出的策略来识别其他有前景的电解质,并在不同类型的电池中集成和测试它们。

“我们未来的工作将专注于自适应电解质中界面过程的原位表征,并将该策略扩展到凝胶状体系,”研究人员补充道。“扩大配方规模,以便在实际充电方案下验证软包电池的性能也是下一步的重要工作。”

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。