HZB科学家实现锂硫电池中电解质状况的实时可视化

据外媒报道,德国亥姆霍兹研究中心联合会(Helmholtz Association of German Research Centres,HZB)团队采用非破坏性方法,首次研究了采用稀电解液的实用锂硫软包电池。借助原位中子层析成像技术,他们能够实时可视化充电和放电过程中电解液在多层电极上的分布和润湿情况。

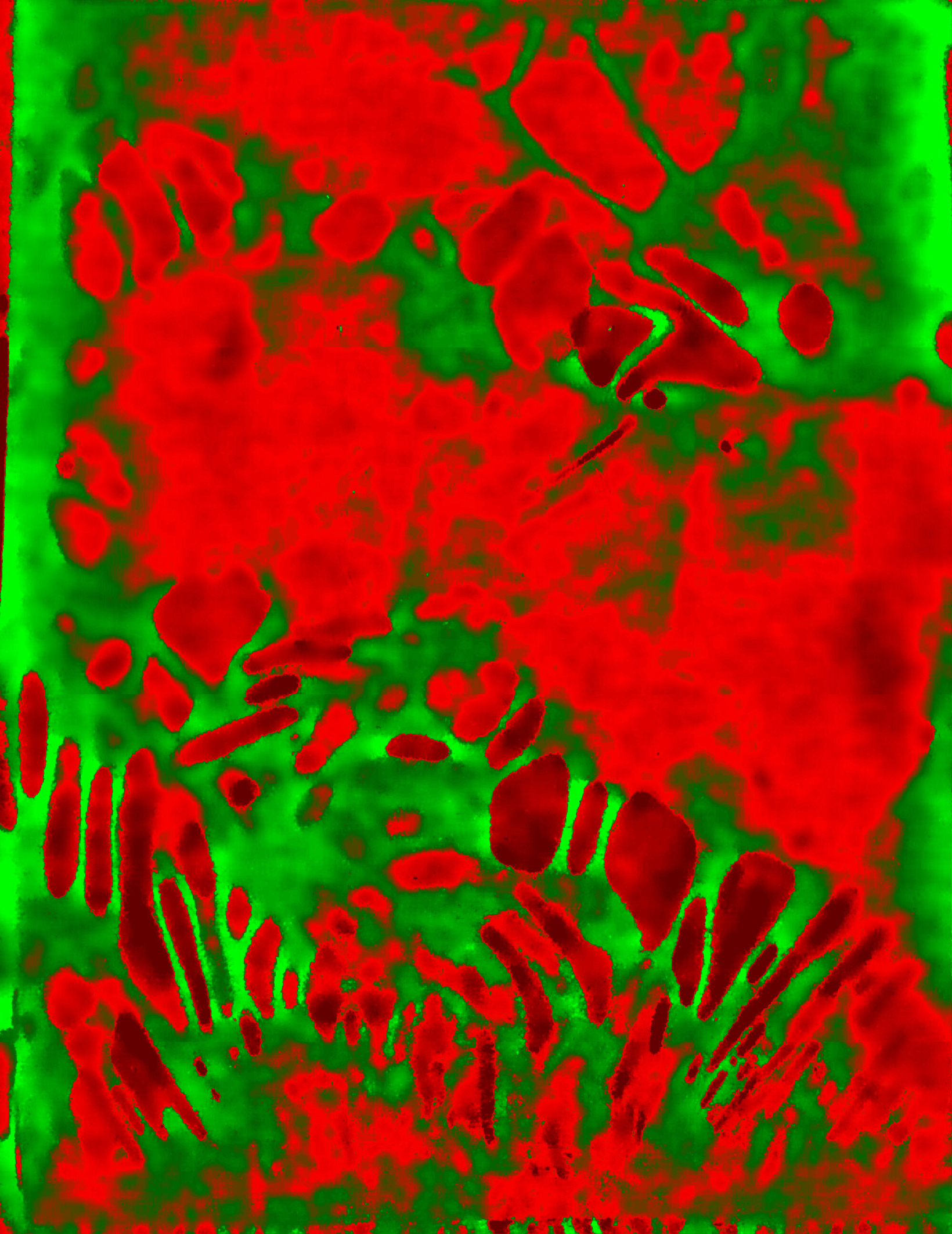

图片来源: HZB

相关研究论文已发表于期刊《先进能源材料(Advanced Energy Materials)》上,为理解电池失效机制提供了宝贵的见解,并有助于设计适用于工业应用的高能量密度紧凑型锂硫电池。

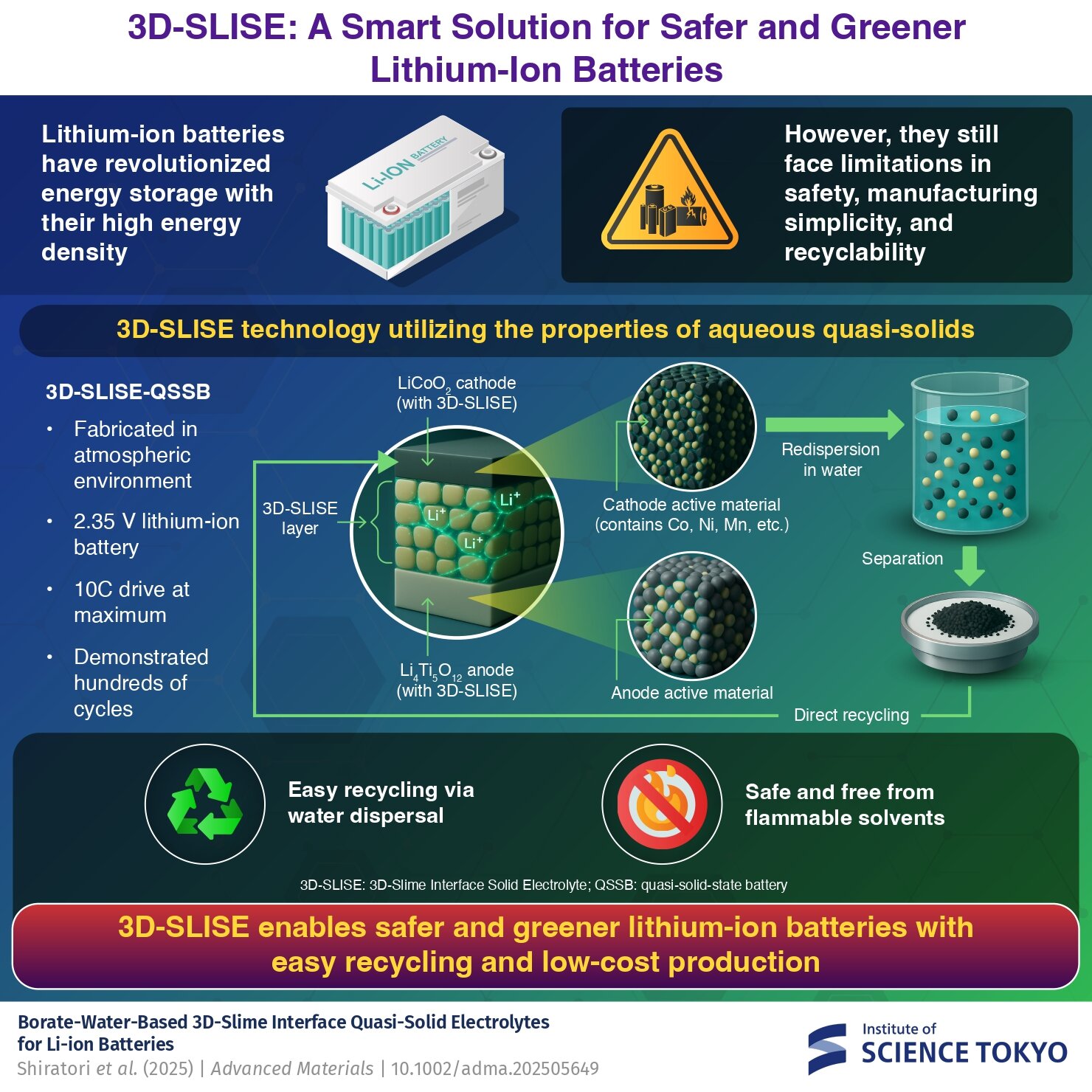

作为最有前景的下一代电池技术之一,锂硫电池(Li-S)可以实现超高的质量能量密度(如高于700 Wh/kg,而最先进的锂离子电池约为250 Wh/kg),这使得它们在航空航天、机器人和长续航电动汽车应用领域尤为具有吸引力。丰富且低成本的硫资源为锂离子电池中使用的关键且地缘政治敏感的金属(例如钴、镍)提供了一种极具吸引力的替代品。

减轻重量并非易事

然而,实际能量密度往往受到电解质等非活性材料高重量分数的限制。为了在电池层面提高锂硫电池的能量密度,减少电解质用量是必要的。然而,电池电芯中的电解质越少,完全润湿电极就越困难。润湿不完全会扰乱电化学过程,导致电池老化更快甚至失效。

“关键问题在于电解质如何润湿电极、渗入电极孔隙并在锂硫软包电池中分布,以及这些特性如何影响电池性能。由于电池的封闭结构,以非破坏性的方式观察电解质润湿的质量极具挑战性,”领导这项研究的HZB化学家、教授、博士Yan Lu说道。

中子断层扫描:实时深度观察

为了观察锂硫电池系统中软包电池在充放电过程中的动态润湿情况,Yan Lu团队设计了多层软包电池并进行了原位实验。多层锂硫软包电池在HZB软包电池组装实验室使用贫电解液并按照工业相关参数制造。

HZB成像小组的Ingo Manke博士和Nikolay Kardjilov博士在格勒诺布尔劳厄-朗之万研究所(Institut Laue-Langevin in Grenoble)使用中子对这些样品进行了分析,以最高的精度定位了锂和氢等轻元素。

电解液行为分析

“这使我们能够首次观察到液体电解液的实时行为,以及软包电池不同层中润湿性随时间局部变化的情况。我们从中获得了一些有趣的见解,”Yan Lu说道。

在开路电压下的电池静置阶段,未润湿区域会在局部区域积聚,尤其是在静置阶段开始时。电池静置可以改善电解液的润湿性。然而,长时间的静置阶段对整体电解液润湿性的影响微乎其微。

放电/充电过程显著改善了电解质的均匀性,从而促进了硫的电化学活化,最终提升了电池容量。研究团队首次观察到了独特的“吸气”和“呼气”润湿行为:这些是电解质润湿过程中的周期性过程,与硫化合物的溶解和沉淀相关。

“由于锂硫体系独特的化学性质,其动态电解质润湿行为与传统锂离子电池的润湿行为存在显著差异,”论文第一作者Liqiang Lu博士说道。

“这对我们理解导致此类系统快速老化和失效的机制做出了重要贡献。这些见解将有助于在保持其使用寿命的同时提高锂硫电池的能量密度,”Yan Lu说道。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。