德国7月车市:短期反弹难掩长期疲软,中国品牌释放破局信号 | 盖世全球销量系列

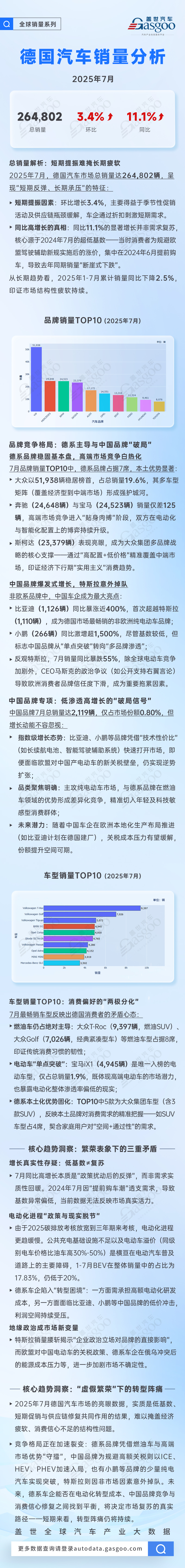

2025年7月,德国新车销量达到264,802辆,环比增长3.4%,同比攀升11.1%,呈现出“短期反弹、长期承压”并存的市场特征。

环比增长主要受季节性促销和供应链缓解推动,车企通过折扣刺激了短期需求;同比增长则源于去年同期的低基数效应——2024年7月,欧盟驾驶辅助系统新规(GSR II)生效前引发的消费前置导致销量断崖式下跌。但若将视角拉长,2025年1-7月累计销量同比下滑2.5%,印证了市场结构性疲软的长期趋势。

品牌格局裂变:德系根基稳固,中系实现破局,特斯拉意外折戟

在7月品牌销量前十强榜单中,德国本土品牌展现出强大根基,占据了7个席位,同时竞争格局正在经历显著变化。

德系阵营份额稳固,高端车市竞争加剧。大众汽车毫无意外地再次领跑,单月销量高达51,938辆,占据了近五分之一的市场份额(19.6%)。其覆盖从经济型到中端细分市场的丰富车型矩阵,是其难以撼动市场地位的强大基石。

豪华车领域,梅赛德斯-奔驰(24,648辆)与宝马(24,523辆)的销量差距仅有125辆,显示两者已陷入“贴身肉搏”的白热化竞争状态。电动化转型步伐的快慢和智能配置的科技含量,已成为双方争夺高端客户的关键战场。

斯柯达7月销售23,379辆,成绩亮眼。“高配置结合相对亲民价格”的策略,使其在经济下行压力下精准把握了消费者偏好实用主义的趋势,成为品牌战略的有力支撑。

非欧系品牌中,中国车企成为7月最抢眼的角色。比亚迪实现了令人瞩目的近400%同比暴涨,销售1,126辆,并历史性地以微弱优势(领先16辆)超越特斯拉,成为德国市场最畅销的非欧洲纯电动品牌。

小鹏汽车尽管销量相对较低(266辆),但其同比超过1,500%的惊人增长幅度,标志着中国品牌在德国市场已从过去的单点突破,开始向多品牌协同渗透迈进。

中国品牌7月在德总销量达2,119辆,虽然总体市场份额仍处低位(仅0.80%),但增长动能强劲。比亚迪、小鹏等品牌凭借在“技术性价比”(如长续航电池包和领先的智能辅助驾驶系统)上的优势快速打开市场,即便面临欧盟的关税壁垒,仍实现逆势扩张。

相比之下,特斯拉7月在德国的表现堪称“滑铁卢”,销量同比暴跌55%至1,110辆。除了面临全球范围内电动车领域日益激烈的竞争压力,其CEO埃隆·马斯克的一系列颇具争议的政策立场,被广泛认为严重损害了品牌在欧洲消费者心目中的形象和信任感,成为销量滑坡的重要非市场因素。这一案例凸显了企业领导者的言行在特定市场环境下的重大影响。

车型偏好:燃油车惯性犹存,电动化单点突破

7月热销车型前十榜单中(如大众T-Roc/9,397辆、大众高尔夫/7,026辆、大众途观/5,072辆等),燃油动力车型占据8席,展现出传统消费习惯的强大韧性。SUV占据4席,印证了家庭用户对空间和多功能性的刚性需求。

另外,前十榜单中,5款车型来自大众集团。唯一闯入前十的纯电动车型是宝马iX1(4,945辆),其成功一方面展示了高端电动车在特定细分市场的潜力,另一方面也印证了德国整体电动化渗透率依然较低(iX1销量仅占总销量的1.9%)的现实挑战。

展望与挑战:转型深水区的三重矛盾

综合来看,德国汽车市场7月所谓的“繁荣”景象,本质上是低基数效应、强力短期促销和供应链修复共同作用的结果。这层光鲜表象之下,是经济疲软、消费信心未彻底恢复的结构性问题。

市场当前暴露的困境尤为突出:

其一,由于2025碳排放考核放宽到三年期来考核,电动化进程更趋缓慢。公共充电基础设施不足以及电动车溢价(同级别电车价格比油车高30%-50%)是横亘在电动汽车普及道路上的主要障碍,1-7月BEV在整体销量中的占比为17.83%,仍低于20%。

其二,德国本土汽车制造商正身处艰难的转型深水区。它们一方面必须承担高昂的电动化研发和生产转换成本,另一方面却面临着来自以比亚迪、小鹏为代表的中国品牌的低价且技术竞争力日益增强的电动车带来的巨大冲击,使得传统赖以生存的利润空间遭受持续挤压。

其三,特斯拉在德国的销售挫败,直观地展示了企业的政治立场如何对品牌价值和市场表现产生直接影响。此外,欧盟对进口中国电动车征收的高额关税,以及俄乌冲突持续对德国制造业能源成本造成的压力,都为市场增添了额外的不确定性。

德系传统巨头需要充分利用其在燃油车技术和高端市场的既有优势来“守擂”,同时必须加速且谨慎地平衡电动化转型的巨额投入、有效应对中国品牌快速“破局”的竞争压力、并着力修复消费者对未来的信心。至少在短期内,这场深刻的转型阵痛还远未结束。

——点击下方图片,进入盖世全球汽车产业大数据系统——

——IAA Mobility 2025官方活动“欧亚汽车创新论坛”将于9月慕尼黑举办,欢迎报名——

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。