KAIST开发出新自供电光电探测器 可将灵敏度提高20倍

现有光电探测器中使用的硅半导体光响应度较低,而二维半导体 MoS₂(二硫化钼)由于厚度过薄,难以通过掺杂工艺控制其电学性质,从而限制了高性能光电探测器的实现。

图片来源: 《Advanced Functional Materials》期刊

据外媒报道,韩国科学技术研究院(KAIST)的一个研究团队克服了这一技术限制,开发出了世界上性能最高的自供电光电探测器,该探测器在有光源的环境下无需电力即可运行。这为可穿戴设备、生物信号监测、物联网设备、自动驾驶汽车和机器人等在有光源的环境下实现无电池精确传感奠定了基础。

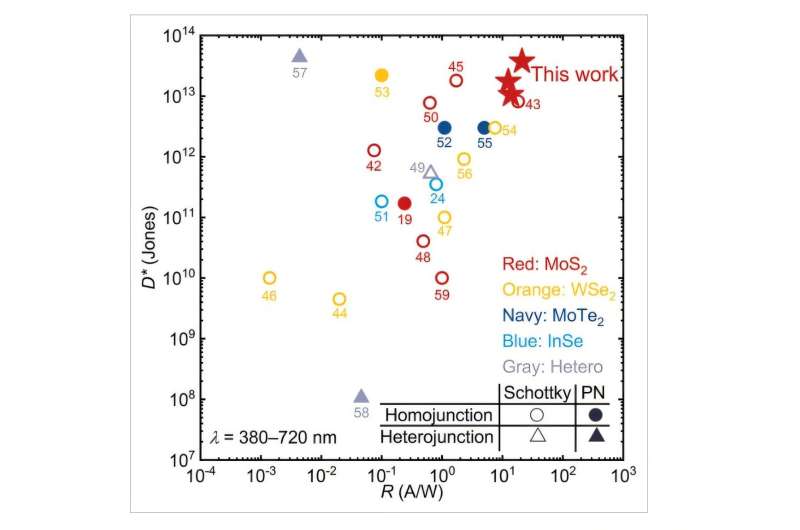

该自供电光电探测器由电气工程学院Kayoung Lee教授的研究团队研发,其灵敏度比现有产品高出20倍,达到了迄今为止同类技术的最高性能水平。该成果发表在《Advanced Functional Materials》期刊上。

该团队通过引入“范德华底电极(van der Waals bottom electrode)”,使半导体无需掺杂即可对电信号极其敏感,从而制备出一种能够在有光环境下,甚至在没有电能供应的情况下自行产生电信号的PN结结构光电探测器。

PN结是由半导体中p型(富空穴)和n型(富电子)材料连接而成的结构。这种结构在光照下会使电流沿一个方向流动,使其成为光电探测器和太阳能电池的关键元件。

通常,要形成合适的PN结,需要一个称为掺杂的工艺,即故意将杂质引入半导体以改变其电学性质。然而,像MoS₂这样的二维半导体只有几个原子厚,因此传统的掺杂方式可能会损坏结构或降低性能,从而难以形成理想的PN结。

为了克服这些限制并最大限度地提高器件性能,研究团队设计了一种新的器件结构,融合了两项关键技术:范德华电极(van der Waals electrode)和部分栅极。

部分栅极结构仅将电信号施加到二维半导体的一部分,控制一侧呈现p型,另一侧呈现n型。这使得器件无需掺杂即可像PN结一样工作。

此外,考虑到传统的金属电极会与半导体发生强烈的化学键合并破坏其晶格结构,范德华底部电极利用范德华力轻轻附着。这既保留了二维半导体的原始结构,又确保了有效的电信号传输。

这种方法兼顾了结构稳定性和电性能,能够在不破坏结构的情况下在薄层二维半导体中实现PN结。

凭借这项创新,该团队成功实现了无需掺杂的高性能PN结。即使没有外部电源,只要有光,该器件也能产生极高灵敏度的电信号。其光检测灵敏度(响应度)超过21 A/W,比传统供电传感器高20倍以上,比硅基自供电传感器高10倍,比现有的MoS₂传感器高两倍以上。如此高的灵敏度意味着它可以立即应用于能够检测生物信号或在黑暗环境下工作的高精度传感器。

Kayoung Lee教授表示:“他们实现了硅传感器难以想象的灵敏度水平,尽管二维半导体太薄,无法进行传统的掺杂工艺,但他们成功实现了无需掺杂即可控制电流的PN结。这项技术不仅可以用于传感器,还可以用于智能手机和电子设备内部控制电流的关键部件,为下一代电子产品的小型化和自供电奠定了基础。”

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。