受史前编织篮子启发 密歇根大学发明新材料

编织材料能够承受反复压缩而不变形,可用于制造机器人、外骨骼、汽车部件、建筑构件等。

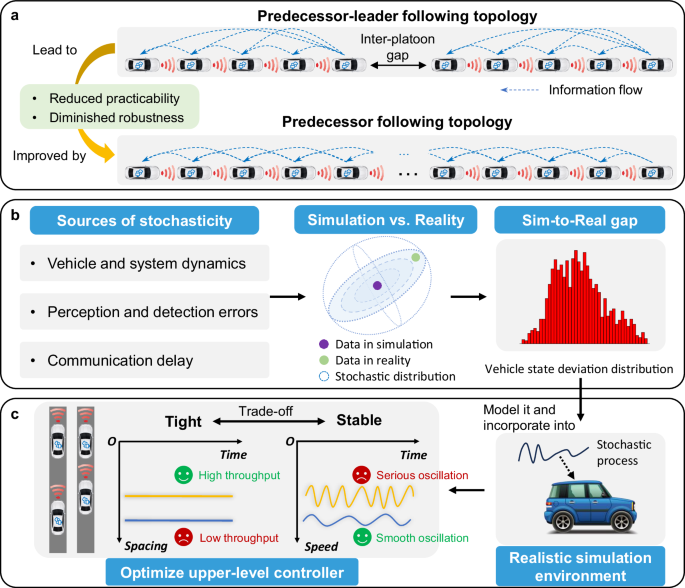

据外媒报道,密歇根大学(University of Michigan)的工程师们借鉴史前编篮工艺,发现编织材料在反复强力压缩后能够恢复原状,而同一材料的连续薄片则会永久变形。相关研究论文发表于期刊《Physical Review Research》。论文中用于组装编织角件的模块化平台可用于任何对弹性和刚度至关重要的应用,包括软体机器人、汽车部件和建筑构件。

图片来源: 密歇根大学

论文第一作者、密歇根大学土木与环境工程博士生Guowei Wayne Tu偶然发现了一篇将编织篮的起源追溯到公元前7500年左右的文章,研究人员开始思考,这种古老的工艺之所以能延续至今,是否除了几何形状和美学之外,还有其他原因。

“我们知道,编织是用芦苇和树皮等带状物创造3D形状的有效方法,但我们怀疑其中一定还存在潜在的机械优势,”密歇根大学土木与环境工程和机械工程副教授、该研究的通讯作者Evgueni Filipov说道。

这项研究揭示了这些机械优势:高刚度,适合承重;高回弹性,适合长期使用。“我非常高兴能够将古代编织篮筐的优势应用于21世纪的现代工程领域,”Filipov补充道。“例如,用于机器人的轻质编织材料也能在人机碰撞时帮助人类更安全。”

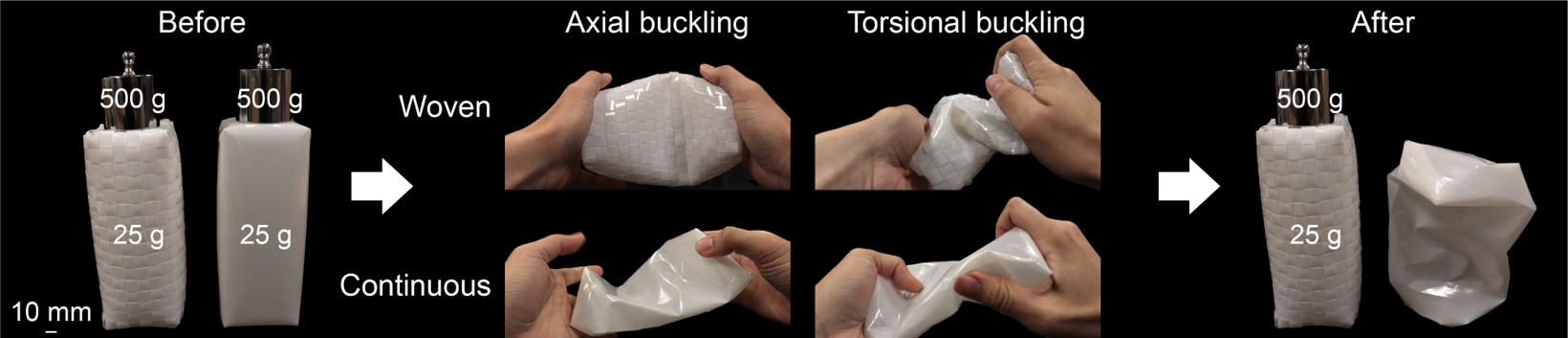

为了测试机械性能,研究团队将聚酯薄膜带(宽度约为小指,厚度相当于两张复印纸)垂直编织在一起,组装成三维结构。他们将这种二维编织物制成三维超材料——一种合成复合材料,其结构能够赋予天然材料所不具备的物理特性。

Tu表示:“虽然现代超材料通常设计用于电磁、光学或声学特性,但数千年来,人们一直在通过编织和其他结构方法来制造机械超材料。”

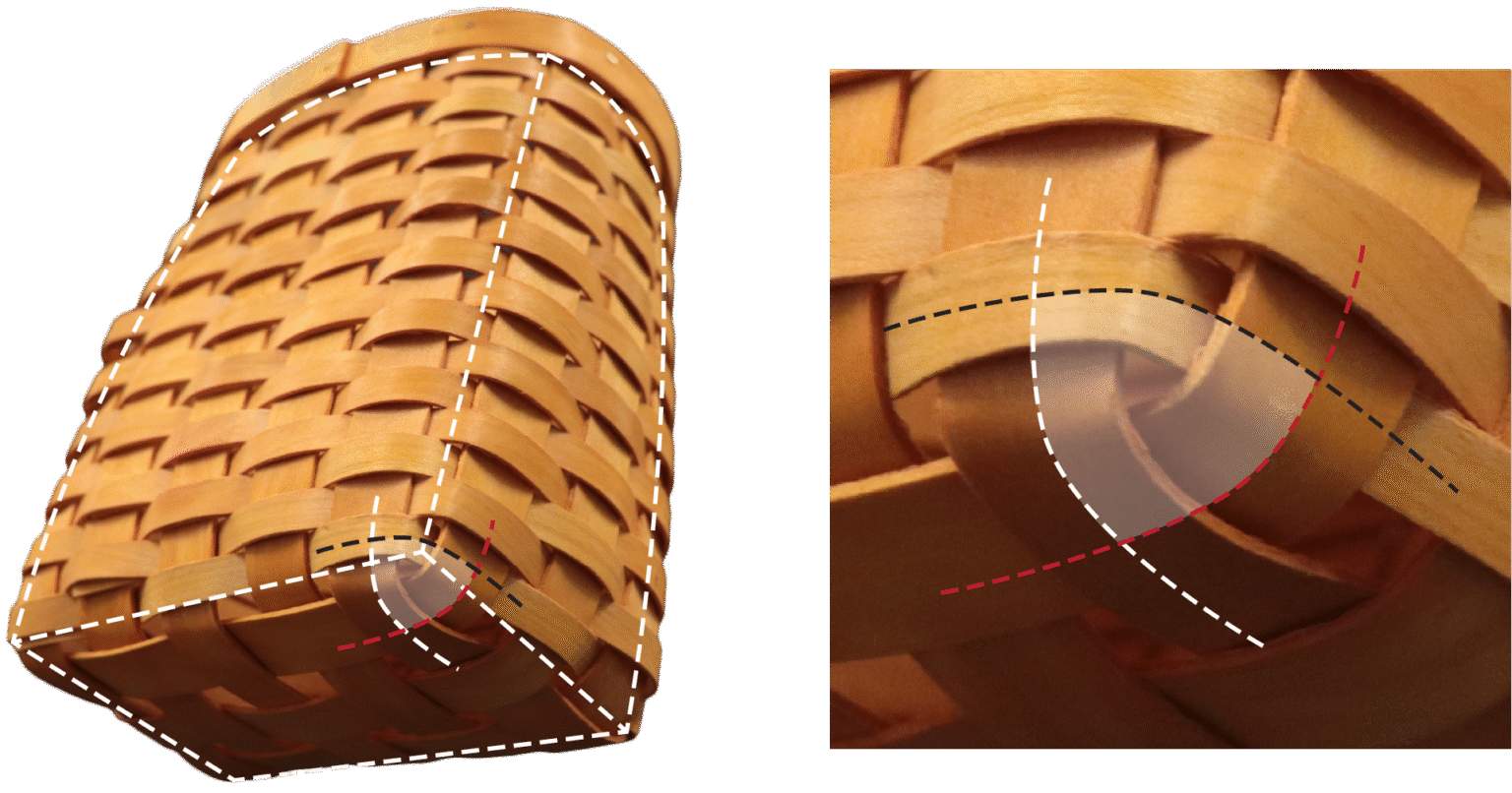

这些结构采用了四种不同的角形排列方式,分别将三、四、五和六个平面组合在一起。为了进行比较,团队用连续的非编织聚酯薄膜组装了相同的结构。然后,他们通过逐步挤压两种结构来测试它们。

一对17厘米高的矩形盒子在被压缩一厘米后恢复了原来的形状。当进一步压缩时,连续结构会永久损坏,而编织结构即使被压缩14厘米(高度不到原始高度的20%)也保持原状。

高分辨率3D扫描识别出连续结构上因应力集中而导致材料弯曲变形的点。而编织结构则将应力重新分布到更大的区域,从而防止了永久性损伤。

接下来,研究团队研究了刚度,其测量方法是从顶部压缩结构或从侧面推使其弯曲所需的力。他们将四个角结构与相同聚酯薄膜制成的连续结构进行了对比测试。在所有实验中,编织材料的刚度是连续材料的70%,这推翻了编织系统本质上具有柔韧性的误解。

在测试更复杂的配置时,一个类似机械臂的L形结构能够垂直支撑自身80倍的重量——就像在腰部举起一个沉重的袋子一样——并且能够像人类手臂一样轻松向上弯曲。

图片来源:密歇根大学

一个被研究人员称为“狗”的四足编织机器人原型,能够承受自身25倍的重量,并且仍然可以移动腿部行走。当超载时,编织狗机器人会恢复到原来的形状,再次承受相同的重量。

“利用这几个基本的角形模块,我们可以设计和轻松制造具有复杂空间几何形状、既坚硬又有弹性的编织表面和结构系统。这些基于角的编织结构在未来的工程设计中有着巨大的潜力,”Tu说道。

作为其中一种应用,研究人员设计了一种编织外骨骼的概念,它可以调节人体不同部位的硬度,从而在运动的同时提供可重复使用的减震功能。

“展望未来,我们希望将活性电子材料集成到这些编织结构中,使它们成为能够感知外部环境并根据不同应用场景改变形状的‘智能’系统,”Filipov说道。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。