新研究显示:人类将协作机器人视为其“延伸”身体的一部分

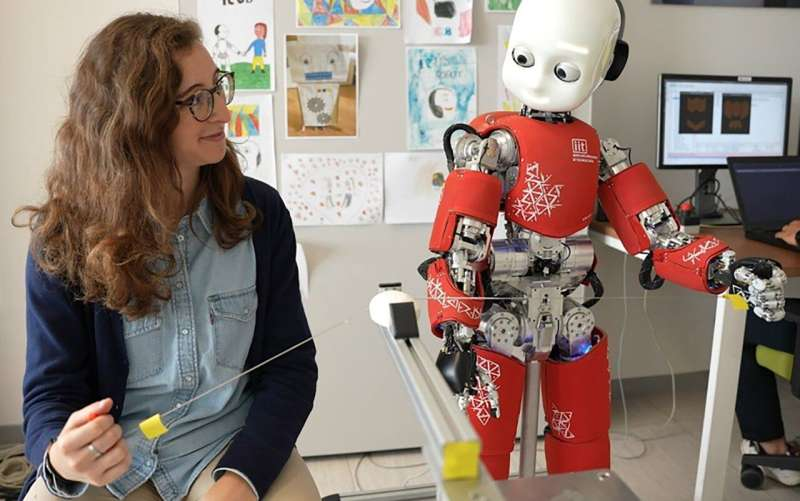

据外媒报道,意大利理工学院(IIT)与美国布朗大学(Brown University)的研究人员发现,人类会将类人机器人的机械手感知为自身身体图式的一部分,尤其是在与其共同执行任务时,例如切一块肥皂。该研究可为优化设计需要与人类密切接触的机器人(如康复机器人)提供新思路,相关论文发表于期刊《iScience》。

(图片来源:IIT)

该项目由意大利理工学院CONTACT课题组首席研究员Alessandra Sciutti与美国布朗大学Joo-Hyun Song教授合作开展,旨在探索人类互动中塑造行为的无意识机制,是否同样存在于人们与类人机器人的交互过程中。

研究人员重点探讨一种被称为“近手效应(near-hand effect)”的现象,即当人手靠近物体时,人的视觉注意力会改变,因为大脑正在为使用该物体做准备。此外,该研究还考察了人脑通过将物体整合到自身中来创建“身体图式(body schema)”的能力,以便更有效地在周围空间中移动。

通过由外部刺激塑造的无意识过程,大脑会构建一种“身体图式”,帮助人们避开障碍物或无需注视即可抓取物体。只要对任务有用,任何工具都可以成为该内部地图的一部分。比如网球拍,对于每天使用它的运动员来说,会感觉它就像自己手臂的延伸。由于身体图式在不断演变,Sciutti领导的研究团队试图探索,机器人是否也能成为其中的一部分。

IIT博士生Giulia Scorza Azzarà设计并分析了实验数据。在实验过程中,受试者与IIT开发的儿童尺寸人形机器人iCub共同完成一项任务,双方交替拉动钢丝切割肥皂块。活动结束后,研究人员通过Posner提示任务量化了“近手效应”,从而验证机械手是否被整合进身体图式。该测试要求参与者尽快按下一个按键,以指示图像出现在屏幕的哪一侧,同时屏幕旁边放置一个物体,影响他们的注意力。

来自30名志愿者的数据显示出一种特定模式:当图像出现在机械手旁边时,参与者的反应更快,这表明他们的大脑已将其视为“近手”进行处理。研究人员通过对照实验证明,这种效应仅出现在曾与机器人共同完成肥皂切割任务的的志愿者身上。

近手效应的强度还取决于类人机器人的移动方式。当机器人的手势动作幅度大、流畅且与人类的手势高度同步时,近手效应更为显著,这使iCub的手更好地融入参与者的身体图式。机械手与人之间的物理距离也发挥了作用,在肥皂切割任务中,机器人的手离参与者越近,近手效应就越强。

为了评估参与者在共同完成任务后对机器人的感知情况,研究人员通过问卷调查收集了相关信息。结果显示,参与者认为iCub越能干,越讨人喜欢,其产生的认知效应就越强烈。将人类特质或情感投射到iCub身上,会进一步强化其手部与身体图示的整合;换言之,伙伴关系和共情能力增强了与机器人之间的认知联结。

该团队在受控条件下对人形机器人进行了实验,为更深入地理解人机交互奠定了基础。对于设计能够适应人类刺激、并提供更直观有效体验的机器人,心理因素具有重要意义。这些特性对于机器人在运动康复、虚拟现实和辅助技术领域的应用十分重要。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。