芝加哥大学发明新钠基电池设计 可在室温和零下温度下保持性能

全固态电池是安全、强大的电动汽车和电子设备供电方式,并可存储来自电网的电能。但用于制造全固态电池的锂资源稀缺且价格昂贵,提取锂会对环境造成破坏。钠是一种廉价、储量丰富且破坏性较小的替代品,但目前用钠制成的全固态电池在室温下性能不佳。

“这并非钠与锂之争的问题。我们两者都需要。当我们思考未来的储能解决方案时,我们应该设想同一个超级工厂可以同时生产基于锂和钠化学成分的产品,”芝加哥大学普利兹克分子工程学院(UChicago PME)分子工程Liew Family教授Y. Shirley Meng说道。

图片来源: 期刊《Joule》

据外媒报道,Y. Shirley Meng教授所在实验室发明新钠基电池设计,显示可提高钠基全固态电池的基准,并展示了能够在室温至零下环境下保持性能的厚正极。相关研究论文发表于期刊《Joule》。

这项研究有助于使钠在电化学性能方面与锂处于更平等的竞争地位,新加坡科技研究局材料研究与工程研究所(Institute of Materials Research and Engineering in Singapore)的第一作者、Meng教授在研究期间担任储能与转换实验室的访问学者Sam Oh说道。

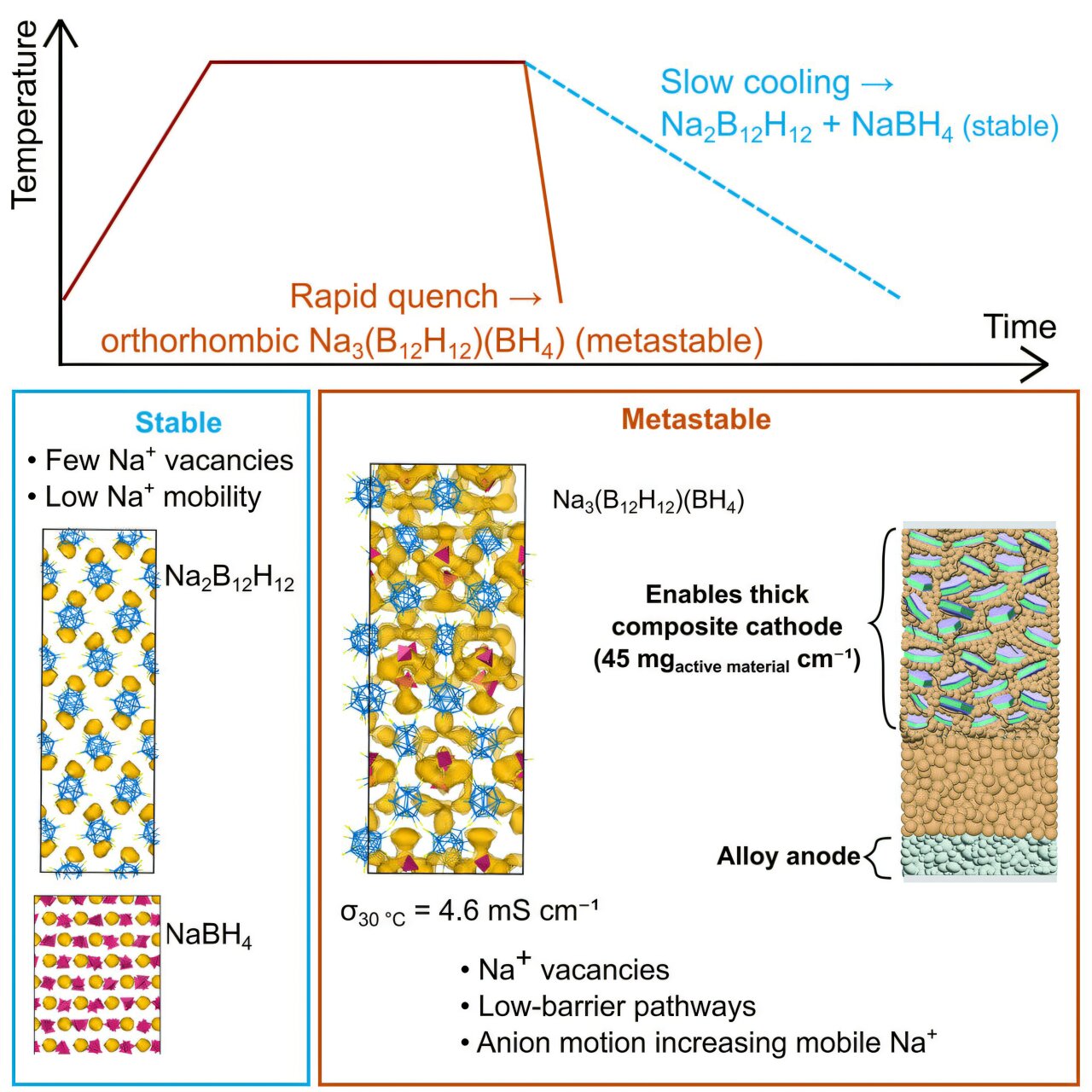

“我们取得的突破在于,我们实际上正在稳定一种尚未被报道过的亚稳态结构,”Oh说道。“这种氢硼酸钠亚稳态结构具有非常高的离子电导率,至少比文献报道的高一个数量级,比前驱体本身高出三到四个数量级。”

成熟技术,新领域

该团队将亚稳态氢硼酸钠加热至开始结晶的程度,然后快速冷却,使其在动力学上稳定晶体结构。Oh表示,这是一项成熟的技术,但此前从未应用于固体电解质。这种熟悉程度未来可能有助于将这项实验室创新转化为实际产品。

“由于这项技术已经成熟,我们将来能够更好地扩大规模,”Oh表示。“如果你提出一些新的想法,或者需要改变或建立流程,那么业界将更不愿意接受它。”

将这种亚稳态与涂覆有氯化物基固体电解质的O3型正极相结合,可以制造出厚度更大、面积负载更大的正极,使这种新设计超越了以往的钠电池。与薄正极的设计策略不同,这种厚正极会填充更少的非活性物质,并增加更多正极“肉”。

“正极越厚,电池的理论能量密度(即特定面积内储存的能量)就会提高,”Oh说道。

当前的研究将钠推进为一种可行的电池替代品,这是应对锂的稀缺性和环境破坏的关键一步。这只是未来众多步骤中的一步。“这仍然是一段漫长的旅程,但我们在这项研究中取得的成果将有助于开启这一机遇,”Oh说道。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。