21年长跑,奇瑞为什么此刻成功上市?

奇瑞汽车长达21年的上市长跑终抵终点。9月25日,奇瑞正式登陆港交所,每股定价30.75港元,募资91.4亿港元,成为年内港股最大规模车企IPO。首日股价一度大涨超13%,市值攀至2000亿港元。

更引人瞩目的是,其公开发售创下港股新股认购新纪录,并吸引多家重磅基石投资者加持。此次上市不仅圆了奇瑞二十多年的资本梦,更为其技术研发、全球拓展及行业转型注入强劲动力。

图片来源:奇瑞

混改破局,终迎上市

奇瑞汽车的上市之路堪称中国汽车产业中一段漫长而曲折的旅程。自1997年成立以来,奇瑞汽车经历了长达21年的股权演变和结构调整,最终在近期成功实现上市。

这一过程不仅反映了中国国有企业改革和资本市场发展的缩影,也凸显了奇瑞通过持续的股权优化和治理改进来应对内外部挑战的努力。

为何奇瑞在此时成功上市?答案深植于其股权结构的演变历程中,尤其是近年来通过混合所有制改革和股东下沉操作,构建了更为透明、合规的治理框架,满足了港交所等上市平台的严格要求。

奇瑞汽车的股权故事始于1997年成立之初,作为一家地方国有企业,其初期发展主要依赖芜湖市政府支持。2000年,公司引入芜湖投资控股作为重要股东,后者持股45.72%,这标志着奇瑞开始尝试引入外部资本以增强实力。

随后的2004年,奇瑞启动了股份制改革,成立了管理层及主要科技人员的股权激励平台瑞创,持股16.17%。2008年,奇瑞汽车正式改制为股份有限公司,并更名为“奇瑞汽车股份有限公司”,这为其后续资本运作提供了制度前提。2009年,公司以29亿元向华融资产等多家企业出让20%股权,进一步扩大了资本来源。

2010年,芜湖投资控股和瑞创联合成立奇瑞控股,使奇瑞控股成为奇瑞汽车的最大股东,这一结构简化了控股关系,但也在一定程度上保留了国有资本的主导地位。

然而,奇瑞的上市计划在早期多次遇挫,部分原因在于股权结构复杂、治理透明度不足,以及连续的资金压力。2018年,奇瑞启动了混合所有制改革,这被视为破解体制性障碍的关键一步。

2019年,青岛五道口新能源汽车产业基金企业入股,直接持有奇瑞控股46.77%的股权,并直接和间接合计持有奇瑞汽车33.71%的股权。这一交易曾被视为混改的突破,青岛五道口的注资为奇瑞带来了急需的资金流,并试图通过民营化元素提升效率。

但好景不长,青岛五道口因自身资金问题逐步退出,2022年将其所持大部分股份转让给立讯精密、青岛鑫诚及芜湖金斯曼等机构。

此次转让后,青岛五道口在奇瑞汽车及奇瑞控股的直接持股比例分别降至1.96%和4.96%,而立讯精密则获得奇瑞控股19.88%股权、奇瑞汽车7.87%股权以及奇瑞新能源6.24%股权。这一阶段虽然波折,但混改的持续推进为奇瑞注入了市场化基因,立讯精密作为知名民营企业的参与,不仅带来了资本,还引入了现代管理经验,有助于改善公司治理。

此后的股权变更持续推进,其中2024年初完成的“股东下沉”操作被视为关键一步。在此之前,奇瑞控股的三大股东分别为芜湖投资控股、管理层及员工持股平台和立讯精密,持股比例依次为29.47%、27.20%和21.16%。

股东下沉后,奇瑞控股将其持有约42.32%的股份按比例分配给下层股东,使芜湖投资控股、管理层及员工持股平台以及立讯精密直接持有奇瑞汽车的股份,持股比例分别调整为21.17%、18.25%和16.83%。

重组后,主要股东包括芜湖建设投资(约21.17%)、立讯精密(约16.83%)与员工持股平台瑞创(约11.51%)等。

这种“国资控股 民营资本 员工平台”的混合所有制结构,不仅使股权关系更扁平化,还大幅提升了透明度和合规性。股东下沉操作简化了多层控股的复杂性,减少了潜在的利益冲突,为上市扫清了障碍。

奇瑞之所以在此时成功上市,正是得益于这一系列股权优化的累积效应。首先,混合所有制改革解决了长期困扰奇瑞的体制僵化问题。国有资本、民营资本和员工持股的有机结合,平衡了控制权与市场化需求,使公司决策更高效、财务更稳健。立讯精密的参与不仅提供了资金支持,还带来了产业链协同效应,增强了奇瑞在新能源汽车领域的竞争力。

其次,股东下沉操作直接回应了港交所对股权清晰度和披露透明度的要求。上市监管机构通常关注股权结构的稳定性和可追溯性,奇瑞通过下沉简化了控股层级,避免了嵌套式持股可能引发的合规风险。

此外,员工持股平台的保留有助于稳定核心团队,激发创新动力,这符合全球资本市场对ESG(环境、社会和治理)因素的重视。最后,外部环境也为上市创造了时机,中国汽车产业正经历电动化、智能化转型,奇瑞凭借混改后的灵活性和技术积累,更容易获得投资者青睐。

进与困

近年来,奇瑞汽车的发展轨迹呈现出显著的“喜忧参半”特征。一方面,公司在销量和营收规模上实现了跨越式增长,盈利能力也得到根本性改善,展现出强劲的市场势头;另一方面,在新能源汽车转型的关键赛道上,其仍处于加速追赶状态,同时较高的资产负债率以及对海外市场的深度依赖,也为未来的可持续发展带来不确定性。

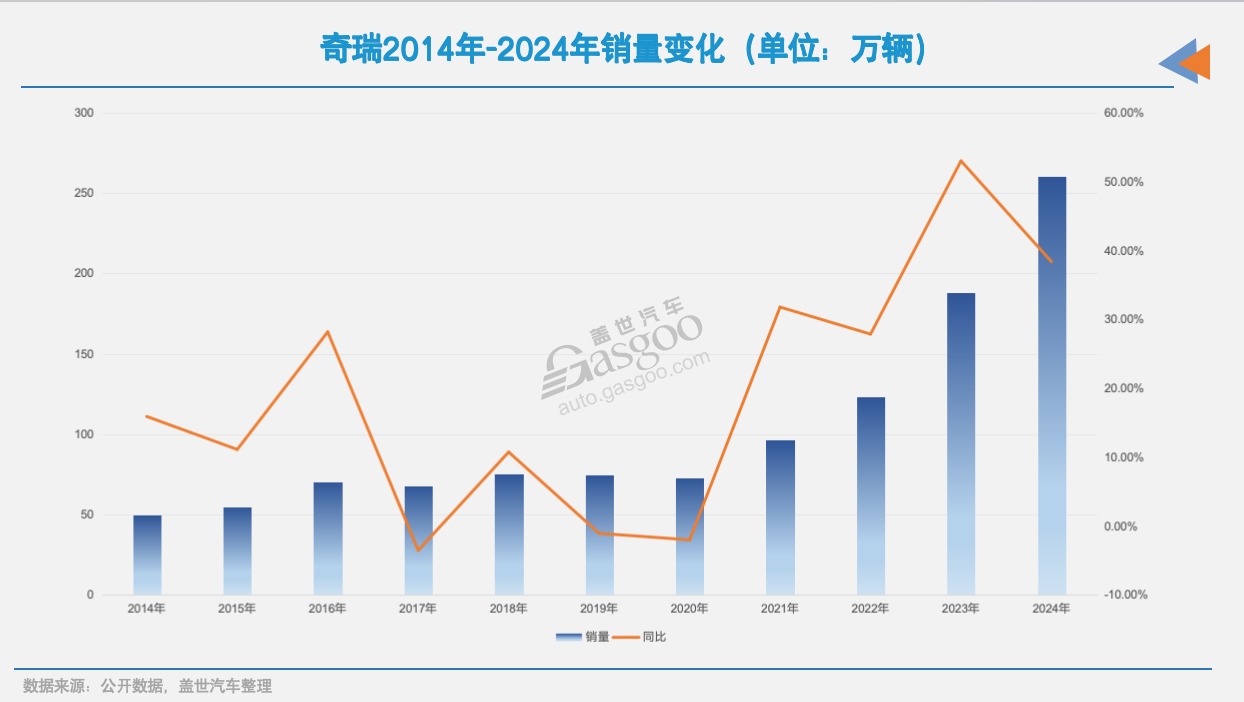

从市场表现来看,奇瑞的成长速度令人瞩目。其年销量从2022年的123万辆迅猛增长至2024年的260万辆,实现了三年翻倍的佳绩,这一增速在全球主流车企中名列前茅。

增长的势头延续至2025年上半年,集团累计销售汽车126万辆,同比增长14.5%,营业收入更是大幅增长38.3%,达到2805亿元。

更值得关注的是其盈利能力的逆转。在2022年之前,奇瑞长期陷入“增产不增收”的困境,利润微薄甚至亏损,例如2018年在销售75.3万辆的情况下净亏损2.5亿元,2016至2017年的净利润也仅在2至3亿元区间徘徊。

然而,自2022年起,公司盈利状况迎来转折点,净利润从当年的58.06亿元一路攀升至2024年的143.34亿元。2025年第一季度,净利润同比增幅高达90.9%,达到47.26亿元。这一转变得益于奇瑞品牌和捷途品牌单车均价超过30%的提升,带动公司单车净利润上涨至0.73万元。

尽管如此,与比亚迪(约0.9万元)和长城汽车等竞争对手相比,奇瑞的单车盈利能力仍有提升空间,表明其在品牌溢价和成本控制方面尚未达到行业顶尖水平。

图片来源:奇瑞

在亮眼的整体业绩背后,奇瑞面临的核心挑战在于新能源汽车领域的转型步伐。公司董事长尹同跃曾在2023年坦承,奇瑞在新能源方面“起了个大早,赶了个晚集”,但同时表达了“后来居上”的决心。

为扭转局面,奇瑞自2023年以来明显加快了电动化布局。在2023年4月的“新能源之夜”上,奇瑞发布了全面新能源化战略,推出了定位15万至30万元市场的新能源品牌iCAR,同时其星途品牌也发布了主打中高端市场的星纪元系列,覆盖纯电和混动车型。2025年7月,奇瑞进一步将风云系列升级为独立品牌,并宣布了雄心勃勃的产品规划,计划三年内推出16款新车型,涵盖多种动力形式以满足多元化需求。

这些努力已初见成效,2025年第一季度,奇瑞新能源汽车销量占总销量的比重已达到27.3%,逼近30%这一被行业视为规模化发展关键节点的水平,上半年新能源车销量更是同比激增近一倍,渗透率提升至28.5%。

财务结构上的风险亦不容忽视。根据招股书数据,2022年至2024年,奇瑞的资产负债率虽呈下降趋势,但仍分别高达93.1%、91.9%和87.9%,持续徘徊于高位。

另一方面,奇瑞在全球化布局上取得了显著成就,但这也带来了新的风险维度。作为中国汽车出口的长期领跑者,奇瑞自2001年开始出口,已连续22年保持中国自主品牌乘用车出口第一的位置。

其销售网络遍及全球100多个国家和地区,拥有近3000个海外经销商网点。近三年来,海外市场贡献了其总收入的约40%,2024年海外收入高达978.68亿元,海外销量达114.5万辆。

这种深度的国际化使其能够充分利用不同市场的增长机会,分散了单一市场的风险。然而,高度依赖海外市场也使其更容易受到国际政治经济环境变化、贸易政策调整、地区冲突、汇率波动等不可控因素的影响。当前全球贸易环境复杂多变,海外市场的政策“变幻莫测”为奇瑞的未来增长增添了一层不确定性。

从收入构成来看,燃油车目前仍是奇瑞的绝对主力。2024年,燃油车收入占比约70%,达到1878.91亿元,而新能源车收入占比约为20%,为589.31亿元。这一结构清晰地表明,奇瑞当前的业绩基石仍建立在传统燃油车,特别是海外市场的燃油车需求之上。如何在不影响现有基本盘的前提下,迅速而成功地完成向新能源的转型,是摆在其面前的一道战略难题。

补强资本短板

赴港上市为奇瑞汽车的发展揭开了新的篇章,这一战略举措预计将为其创造多重价值,尤其是在技术研发、全球市场拓展以及资本实力提升等关键领域。

根据其最新提交的招股说明书,此次上市所募集的资金将进行明确且集中的分配,计划将35%用于研发不同车型和版本的乘用车,25%投入下一代汽车及先进技术的研发,20%用于拓展海外市场并执行全球化策略,10%用于提升位于安徽芜湖的主要生产设施,剩余的10%则作为营运资金及一般企业用途。这一分配方案清晰地显示出奇瑞意图将资本精准投向核心环节,旨在强化其长期竞争力。

资金的有效注入对于缓解奇瑞长期以来面临的资金压力至关重要。公开数据显示,奇瑞在2022年、2023年和2024年的研发费用率分别为3.9%、4.1%和3.4%。这一水平与目前国内头部汽车厂商普遍维持在5%至7%的研发投入强度相比,存在一定的差距。

分析认为,奇瑞研发费用率相对偏低,与其过去长期未能登陆资本市场、难以获得稳定且大规模的资本助力有直接关系,这在一定程度上导致了公司在各项费用支出上趋于谨慎。

此次IPO的成功,有望从根本上改变这一局面,为技术研发注入新的动力,预计其未来的研发费用率将迎来显著提升,从而加快在混合动力、纯电动平台、智能座舱等关键技术领域的突破,推动如“瑶光实验室”、“火星架构”等技术品牌的实质性落地与应用。

图片来源:奇瑞

除了直接赋能研发,赴港上市更深远的意义在于为奇瑞提供了一个国际化的资本平台,这将极大助力其全球化战略的深化。

奇瑞是中国汽车品牌出海的先行者,自2003年起已连续22年保持中国自主品牌乘用车出口量第一的位置。根据2024年的市场表现,其在欧洲、南美、中东及北非地区的销量均位列中国自主品牌第一,在北美及亚洲(除中国外)市场也位居第二。

然而,全球市场的竞争不仅是产品和渠道的竞争,更是品牌信任度和资本实力的竞争。作为头部车企中最晚实现上市的一家,奇瑞此前在资本运作层面存在明显短板。上市不仅意味着融资渠道的拓宽,其本身也是一种强大的国际品牌背书。

资本市场的公开透明监管和国际投资者的认可,能够显著提升奇瑞在海外客户、当地合作伙伴及潜在消费者心中的信誉度和公信力,这对于加速海外本地化生产工厂的建设、销售渠道的扩张以及更深层次的战略合作至关重要。

进一步看,资本市场的认可还将为奇瑞带来企业估值重构的历史性机遇。盖世汽车分析指出,上市将极大提升奇瑞的融资能力,为其未来的并购、战略投资和后续再融资打开更大的空间。这种由资本市场支撑的财务灵活性,是支撑其品牌向上突破、实现估值跃升的关键因素。通过将募集资金投入到研发创新、全球产能布局和供应链优化中,奇瑞能够加快新车型的推出节奏,增强产品矩阵的竞争力,从而在激烈的全球市场中巩固并扩大其先发优势。

纵观其发展历程,奇瑞的上市不仅是一次资本行为的完成,更是其全球化战略和研发体系进入新阶段的标志。能否有效利用募集资金强化技术长板、优化品牌结构、平衡国内外市场风险,将决定其能否在新能源汽车的激烈竞争中最终胜出。

结语

奇瑞汽车长达二十一年的上市长跑,最终在香港资本市场落下帷幕,这既是其自身发展历程中的一个里程碑,也是观察中国汽车产业演进的一个窗口。

此次成功上市,背后是混合所有制改革的推进和一番精巧的股权安排,让公司架构更清晰、更符合现代企业治理的方向。此时冲刺资本市场,正逢奇瑞销量和利润双双站上历史高点,但挑战也同样清晰:新能源转型进入关键阶段、盈利能力仍需向头部看齐,全球市场也充满变数。

接下来,奇瑞能否借上市带来的资本助力、品牌提升和更大舞台,真正实现技术上的突破、全球运营的深化,并建立起持续盈利的能力,将决定这家老牌车企能否在行业大潮中后来居上、走得更远。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。