盖世汽车供应链:透视中国汽车座椅产业

在新能源汽车与智能座舱快速发展的背景下,汽车座椅及附件正从单一的“功能部件”转变为整车体验与品牌形象的重要载体。过去以造型与舒适为主的座椅,如今逐步叠加安全、智能、健康管理与交互体验等多重价值,电动调节、加热通风、按摩支撑等配置加速普及,智能传感与识别功能同步渗透。汽车座椅不仅关乎驾乘的舒适度和安全感,还与轻量化结构、高强度材料和模块化平台开发紧密相连,成为整车降本增效的重要抓手。随着高端化、个性化和柔性制造的持续推进,中国汽车座椅产业链正加速向系统化、集成化和定制化方向演进。

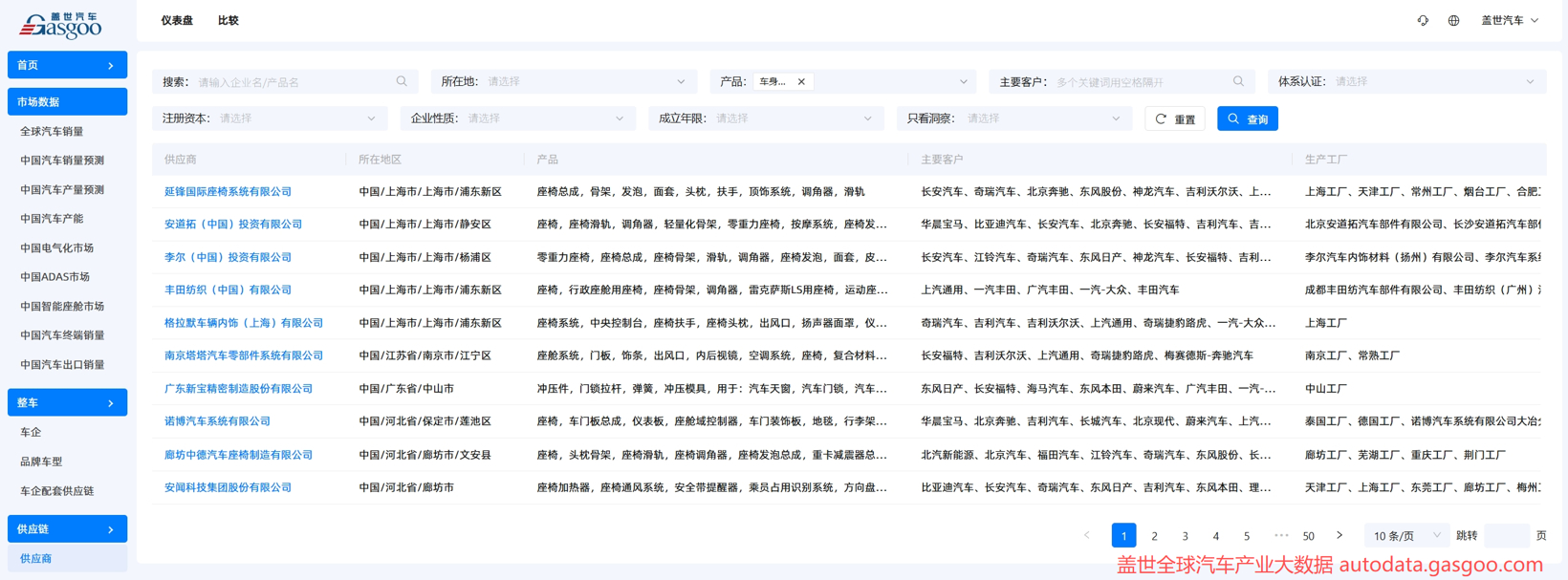

在这一背景下,盖世汽车基于对全国汽车供应链的深度梳理,选取多个维度进行分析,试图还原当前中国汽车座椅及附件产业的结构特征与发展趋势

根据盖世全球汽车产业大数据不完全统计,截至2025年9月,全国规上座椅及附件相关企业数量达到3,311家,业务涵盖座椅总成、座椅骨架、通风系统、头枕等多个部分及其集成方案。累计注册资本约为1,475亿元人民币。经过多年发展,该行业正逐步形成较为完善的产业链体系,企业集中度和技术迭代能力持续提升,呈现出稳步发展的态势。

从分布地区看,中国汽车座椅及附件企业呈现出明显的区域集聚特征,长三角、珠三角及北方传统汽车基地构成国内产业核心版图;与此同时,海外市场也保持一定规模,形成全球供应链协同格局。

江苏以633家企业(19.12%)位居全国首位,依托长三角汽车产业带,形成研发、生产及配套一体化的完整产业链。无锡高新区聚集了佛吉亚(Faurecia)等知名座椅与内饰企业,以及若干外资、合资座椅项目与区域总部,构建起研发—制造—配套一体化生态。苏州工业园区、常州等制造集聚区则面向内饰与座椅中下游供应链提供完善的配套支持,园区内汇集多家内饰、座椅类中小供应商和模具企业,推动江苏在车身内外饰领域形成完整而稳固的产业链条。

浙江紧随其后,拥有373家企业(11.27%),主要集中在宁波等市,零部件配套能力突出。宁波北仑科技园区聚集了继峰股份等传统座椅与内饰龙头企业,座椅制造与配套能力在全国处于领先地位。嘉兴秀洲高新区则引入佛吉亚等全球座椅系统厂商项目,带动上下游内饰与座椅配套企业加速落地,构建起集研发、制造、配套于一体的现代化产业生态。

广东204家企业(6.16%)借助珠三角新能源汽车及整车产业基础快速发展。广州南沙智能网联汽车产业园与南沙汽车装备集聚区生产范围包括汽车内饰、汽车零部件、汽车座椅等领域,推动区域内本地化生产能力扩展。河北和湖北分别拥有201家(6.07%)和177家(5.35%),以传统汽车制造基地为依托,逐步拓展至新能源及轻量化内外饰零部件领域。

从企业性质看,民营企业以85.72%的显著占比成为车身内外饰-座椅及附件的市场主力军,反映出该领域民间资本参与度高、市场化竞争充分的特点。外资企业占比7.55%,合资企业5.07%,国营企业仅0.69%,其他类型企业0.97%,整体形成了以本土民营资本为核心的产业生态格局。头部供应商如诺博、新宝精密等均为民营企业,在市场中占据重要地位。

从企业成立年限看,该领域的企业呈现 “成熟与新生并存” 的特征,成立超过15年的企业占比36.45%,如延锋国际、新宝精密,以及丰田纺织、中德汽车的中国工厂成立均超20年,另有格拉默与南京塔塔的中国工厂成立超过15年,技术沉淀深厚。同时,成立10-15年的企业占比20.90%,如李尔的中国工厂;成立5-10年的企业占比22.62%,如诺博、安道拓的中国工厂;5年以内的新兴企业占比19.21%,如天成自控,为该领域发展注入了新鲜血液与创新活力。

汽车座椅及附件各细分领域呈现差异化发展态势,技术侧重点与市场格局各不相同。

座椅总成是车身内外饰-座椅及附件领域的核心承载组件,更是直接决定驾乘舒适性、支撑性与安全性的关键单元。该板块企业数量达828家,占比25.01%,为规模最大的细分领域;其业务覆盖整车座椅的集成供应,对企业的配套响应效率与全流程品控水平要求尤为突出,如延锋国际、李尔等企业在此领域表现卓越。

座椅骨架是座椅的核心结构承载部件,该板块企业数量达438家,占比13.23%;其生产制造对企业的材料研发能力(如高强度钢、铝合金的创新应用)与精密制造工艺水平要求尤为突出,如华域、格拉默、丰田纺织等在该赛道占据技术高地。

零重力座椅是座椅领域高端化、智能化发展的关键配置部件,该板块企业数量仅17家,占比0.51%;其研发与生产对企业的人体工学设计能力、智能调节模块集成技术及高端舒适材质应用水平要求尤为突出,该领域的典型代表企业包括安道拓、李尔等。

随着汽车产业智能化、电动化进程的加速推进,座椅及附件领域迎来新的市场需求与技术迭代机遇。一方面,智能座舱发展推动座椅智能化功能向集成化方向升级。目前,新一代智能座椅普遍搭载电动调节、加热、通风和按摩功能,并进一步融合传感监测与人机交互。例如,通过压力和姿态传感器实现乘员体态自动识别,根据驾驶模式或路况实时调整支撑角度;部分高端车型还集成了生理监测功能,如心率、呼吸检测,联动车机实现健康管理和安全预警。座椅正成为车内重要的智能硬件节点。

其中,座椅按摩(54 家,1.63%)、座椅加热(60 家,1.81%)、座椅记忆(19 家,0.57%)以及通风系统(54 家,1.63%)等智能功能模块,成为座椅智能化升级的核心方向,企业围绕这些功能展开技术迭代,致力于提升用户体验的细腻度与精准性。

零重力发泡是座椅向高端舒适与智能体验延伸的重要技术分支,该板块企业数量为 38 家,占比 1.15%;其技术研发需融合精准的人体压力分布模拟、发泡材料动态特性调控,以及与智能调节系统的协同适配,对企业的材料科学与智能控制整合能力提出较高要求。

从供应链构成变化来看,像头枕(212 家,6.40%)、座椅扶手(84 家,2.54%)、腰托(30 家,0.91%)等传统部件,正逐步经历智能化改造 —— 通过集成传感器、小型驱动机构实现自适应调节,推动 “传统功能件” 向 “智能交互件” 演变;而座椅滑轨(174 家,5.26%)、座椅调角器(183 家,5.53%)等调节系统核心部件,不仅在企业数量上形成了适中的产业集群,更呈现出 “结构总成化” 的发展趋势,从单一零件供应向具备模块化集成能力的方向进阶,以更好适配整车厂的高效装配与智能化座椅系统的集成需求。

另一方面,新能源汽车的轻量化核心诉求,驱动座椅材料选型持续迭代创新,高强度钢、铝合金与碳纤维等材料被广泛应用于骨架结构,以减轻重量、提升强度;环保织物、植物基皮革、回收纤维等绿色材料逐渐替代传统真皮和塑料件,不仅符合低碳环保趋势,也满足消费者对舒适与质感的需求。在材料创新领域,座椅面料板块汇聚了 431 家企业,占比 13.02%,反映出行业对新型舒适、环保且具备功能性(如透气、耐磨、抗菌等)材质的高度关注,面料技术的革新正成为座椅差异化竞争的重要抓手。

在当前市场中,能同时满足 “轻量化 智能化 高舒适性” 复合需求的企业,更能在竞争中构筑差异化优势,在该领域技术升级与市场拓展进程中,德赛西威、均胜电子、诺博、安闻科技、南京塔塔汽车等企业已率先布局。

综合以上市场概况,建议身处座椅总成等规模较大、竞争激烈领域的企业,应聚焦工艺优化、供应链协同与成本管控,同时探索智能化功能的集成创新,提升产品附加值,从 “单一配套” 转向 “系统解决方案提供”。

对于座椅骨架、零重力座椅等技术密集型细分领域的企业,应加大研发投入,围绕轻量化材料应用、智能功能集成等方向突破,瞄准中高端市场与新能源车型需求,逐步打破外资企业在高端领域的优势,实现国产替代的突破。

新进入者或寻求转型的企业,可重点关注座椅智能化功能部件(如高精度调角器、智能滑轨)、轻量化新型座椅材料等蓝海或高增长赛道,凭借技术特色抢占市场先机。

本文洞察基于“盖世全球汽车产业大数据系统”的实时分析与持续追踪,我们致力于为行业提供前沿洞察。若您对此有更多洞见或需补充数据,欢迎联系我们。

盖世全球汽车产业大数据系统覆盖全球39个国家和地区,汇集超过10,000款车型的销量数据,提供7,500多款车型的电气化、ADAS和智能座舱配置及供应商市场份额信息,方便用户进行多维度对比分析。系统还收录了全球100 国家和地区的企业资料,包括营收情况、战略布局、产品信息、客户关系、工厂分布、财报数据和专利信息等深度内容,涵盖超过25万家国内外汽车配套供应商,为行业从业者和研究者提供全方位的数据支持和洞察。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。