机器人离“取代人类”还有多远?

“机器人拧螺丝,它拧不出来。这些人人都能够做得到的东西,它们可能还做不到。”在近日黑芝麻智能举办的圆桌论坛上,新加坡南洋理工大学机器人研究中心主任洪维德教授这句直言不讳的点评,瞬间将我们从社交媒体上那些机器人后空翻、跳舞的炫酷视频拉回现实。

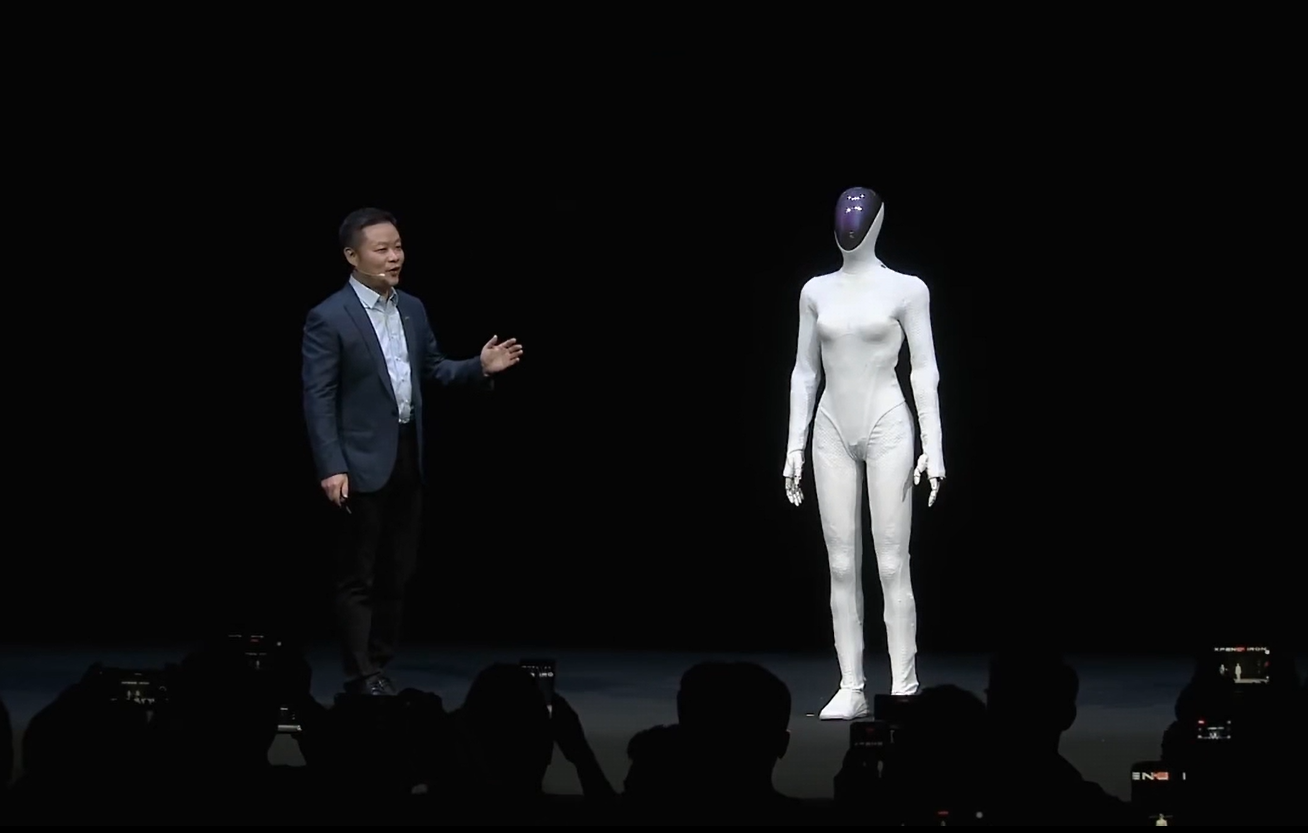

的确,就在不久前,小鹏汽车发布的双足机器人IRON凭借高度拟人化的灵活姿态引发广泛关注;智元、众擎、智莱特等公司的机器人已能流畅完成舞蹈甚至搏击动作;宇树科技的机器人甚至秀出了一记三步上篮。而优必选的工业人形机器人Walker S更是迈入“批量进厂打工”的阶段。

高度拟人的小鹏IRON人形机器人;图片来源:小鹏汽车

这一切,似乎与我们记忆中在春晚上还略显笨拙的机器人形象相去甚远。

与此同时,是黑芝麻智能创始人兼CEO单记章于当日发布会上发表预判,下一个10年将是属于机器人的新纪元,预计2030年,机器人将大量走进人们的日常生活,并与人类共同进化;2040年,各种机器人年销售量预计将突破10亿台,其市场规模将超万亿美元。

技术迭代如此之快,规模化加速到来,不禁让人心生疑问:机器人全面取代人类的未来,真的近在眼前了吗?

恐慌溯源,机器人取代人类的担忧从何而来?

每一次技术浪潮袭来,人类似乎总会陷入同一种矛盾:既渴望技术带来的效率飞跃,又本能地恐惧自身角色被替代。

回望历史,类似的恐慌其实并不新鲜。正如苏州深庭纪智能科技有限公司创始人王弢在论坛上所言:“类似情景在科技发展中反复出现。汽车诞生时,人们第一反应是‘马车夫要失业了’;自动驾驶出现时,大家又开始担忧滴滴司机、出租车司机的出路。”

必须承认,机器人领域近期的突破确实令人瞩目。小鹏IRON展现出的双足平衡与行走能力,智元、宇树在复杂动作控制上的精进,以及优必选在工业场景实现规模化落地——这些都标志着机器人正以前所未有的速度,从实验室走向真实世界。

然而,洪维德教授提醒我们应保持清醒:“我们看了一些很炫酷的东西,比如宇树机器人能侧空翻、后空翻,但如果你叫它去拧一颗螺丝,它反而做不到。这些对人类来说轻而易举的事,对机器人而言可能难如登天。”

可跳芭蕾、表演武术的宇树科技H2仿生人,图片来源:宇树科技

这番对比尖锐地揭示出当前机器人技术的核心短板:我们能训练它们完成预设的高难度动作,却难以赋予它们应对现实世界中多变、非结构化环境的应变能力。

联想创投投资总监靳榕从产业视角给出了冷静判断:“机器人技术本质上是线性发展的,过程中或有阶段性跃升,但并非凭空出现的神迹。”

当前机器人领域的繁荣,很大程度上得益于AI大模型与深度学习能力的赋能。然而必须认识到,现阶段的机器人智能与人类的通用智能仍有本质区别。绝大多数机器人仍局限于特定场景、执行特定任务,缺乏人类所具备的泛化性与自主适应能力。

技术瓶颈,机器人取代人类还为时过早

“每次走访一些初创企业,会发现他们今天在做电机,下次去又在尝试做其他技术,在不断地做加法。”靳榕举例称,“例如王弢一样出具备AI背景的创业者,并不是说做好最重要的AI,然后交由本体来支撑,现阶段是一个百废待兴的时代,现有供应链的产品无法满足其特定需求(成本、性能、可靠性MTBF等),逼得他们只能自己动手。”

洪维德教授更是直言:“机器人现在做什么都不太行,这个算法也不行,算力也不到,机器人的本体也不太行。”这句看似悲观的话,却真实反映了行业现状。

机器人技术面临三大核心瓶颈:算法、算力和本体。

在算法层面,洪维德教授指出:“我在中国拜访了很多人工智能的公司,很多都是没有自主算法,都是拿的美国开源或者什么国家开源的,然后从那边开始改,在算法上面我觉得也需要提升。”

这种情况导致国内机器人企业在核心算法上缺乏竞争优势。算力问题同样不容忽视,“你要把VLA结合在一起,不是V L A,是V乘以L再乘以A,但整个模型太大了,背后没有一台很大的主机,根本都算不出来。”

镜识科技创始人兼首席科学家王宏涛则从本体角度提出了独特见解:“从目前来讲,大家机器人在运动能力上以及它的操纵能力上,其实离人的极限其实差的还是比较远的。”他领导的公司致力于打造“超越人类极限性能的超物种”,但在实现这一目标的道路上仍面临重重障碍。

机器人本体的限制不仅体现在运动能力上,更体现在精细操作方面。洪维德教授强调:“人形它有几个大问题,第一个是灵巧,手不够灵巧,然后就算有触觉的话,它也很难很难去做一些人觉得很简单的东西。”

机器人灵巧手的研发进展远远落后于其他部件。靳榕对此有深入观察:“我们来思考一下,我们最后是用两指夹爪,是用三指夹爪还是用五指灵巧手?听起来五指灵巧手是最符合我们目标的一个事情,但现在五指灵巧手不够好。”

数据是另一个关键挑战。靳榕指出:“从数据的维度来说,我们也专门做过分析,那我们跟图像相比,跟当时的CV相比,跟后来的自动驾驶汽车相比,那这个具身智能现在是大概有10个10的6次方,甚至7次方的不足。”

这种数据不足严重制约了机器人智能的发展。

王弢从产品化角度提出了务实看法:“我们把硬件的复杂度尽量做到很低,我们全身的这个电机数量跟其他公司的这个机器人比会少很多。”这种做减法的思路反映了当前技术条件下的理性选择。

在现阶段,机器人企业需要在理想与现实之间找到平衡点。

王宏涛则提出了一个有趣的测试方法:“我们让灵巧手和机器人,比如说郎朗去弹贝多芬的命运交响曲,我让大家听一听,如果你听不出来哪一个是灵巧手弹的,哪一个是郎朗弹的,那就意味着机器人也可以通过图灵测试。”这一测试标准既直观又具有挑战性,目前尚无机器人能够通过。

人机协作,机器人发展的现实路径

“我不太喜欢‘机器人某一天会取代人类’这种说法,这更像是在制造恐慌。”王弢开门见山地表达了他的观点。在他看来,技术演进从来不是一场你死我活的替代,而是一场协同进化。“在科技发展过程中,旧工种确实会消失,但新工种也会不断涌现。机器人未来一定会与人类共存共生,而不是对立。”

这一观点得到了洪维德教授的积极响应。他从技术可实现路径的角度分析指出:“我认为在短期、中期甚至长期,最可能的模式就是人机协作。机器人本质上是人的一种工具,关键在于如何用好这个工具。”洪维德强调,人机关系的核心应从“取代”转向“协作”,而这正是当前产业探索的重要方向。

已规模进厂打工的优必选工业人形机器人WalkerS2:优必选

在王弢的构想中,“未来机器人能够成为人类的伙伴,而不只是冷冰冰的工具。”他将陪伴机器人视为情感需求的满足者,而不仅仅是功能性的工具。他特别提到陪伴型机器人的情感价值,认为这类机器人不应被简单视作功能设备,而应成为满足人类情感需求的伙伴,这是机器人进化的重要维度之一。

在具体落地层面,医疗健康被多位嘉宾视为人机协作的典型场景。洪维德教授结合自己的创业实践分享了一个常见痛点:“在老年照护中,如何安全地将一位卧床病人从床上转移到轮椅,再送至卫生间,是一个现实难题。看护者往往也是老年人,体力根本无法安全完成这样的转移。”

他认为,纯机器人操作难度大、成本高,而“人机协作”模式能更好平衡安全与效率:“由人主导动作,机器人提供辅助支撑,这个场景在技术上已具备可行性。”

图片来源:黑芝麻智能

而在协同之上,还有更具突破性的想象。王宏涛提出了“人类能力扩展”的新范式:“如果我能同时控制100台机器人,那就意味着我的智力摆脱了躯体束缚,实现了劳动力能力的百倍放大。”

他生动描述了一种“超级躯体”的可能性:“假设这个躯体拥有博尔特的速度、切普特盖的耐力、泰森的拳力和朗朗的手速——机器人正在成为人类能力的放大器,而不仅仅是替代品。”

从投资视角出发,靳榕更关注可规模化落地的场景:“我们倾向于投资那些能在特殊领域,尤其是危险、繁重、重复性高的劳动环境中帮助人类解脱体力负担的机器人应用。”他指出,从辅助到协作,再到能力增强,机器人正逐步在特定场景中创造可见价值。

整场讨论中,嘉宾们不约而同地指向一个共识:我们迎来的并非机器人取代人类的世界,而是一个机器作为伙伴、工具与能力放大器,与人类协同进化的未来。无论是洪维德教授强调的人机协作路径,王弢所期待的陪伴属性,还是王宏涛构想的能力增强愿景,都殊途同归——机器人技术的终极价值,不在于替代人类,而在于增强人类。

机器人技术的进步不是威胁,而是机遇。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。