纯电、混动、氢能“三轨并行”,2035渗透率50%目标可期

在2025年世界新能源汽车大会上,来自全球汽车产业的组织领袖、企业高管与专家学者共同探讨了一个核心议题:在2035年实现全球新能源汽车渗透率50%的目标下,如何通过多元技术路径与全球协同合作,推动产业实现高质量、可持续的转型。

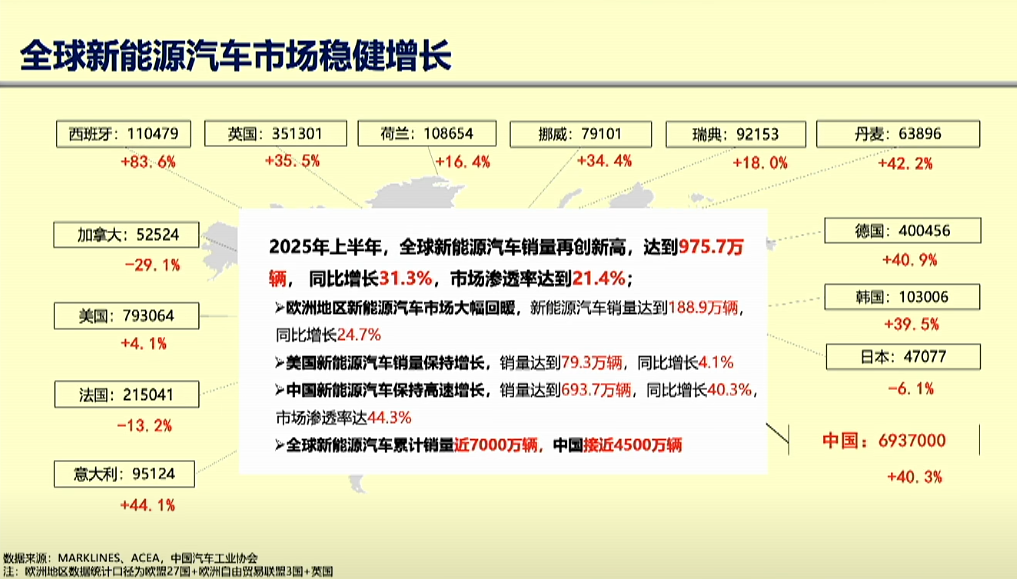

“2019年,当我们提出2035年新能源汽车渗透率达到50%的目标时,全球渗透率仅为2.3%,许多人认为这是一个遥不可及的目标。”清华大学教授赵福全在主持对话时回顾道。然而,仅仅六年时间,全球新能源汽车市场已发生翻天覆地的变化。

图源:2025年世界新能源汽车大会

从政策驱动到市场驱动,从单一技术路线到多能源协同,从区域竞争到全球协作——新能源汽车产业正在进入一个更加复杂也更具想象力的发展阶段。

2035目标从“遥不可及”到“未来可期”

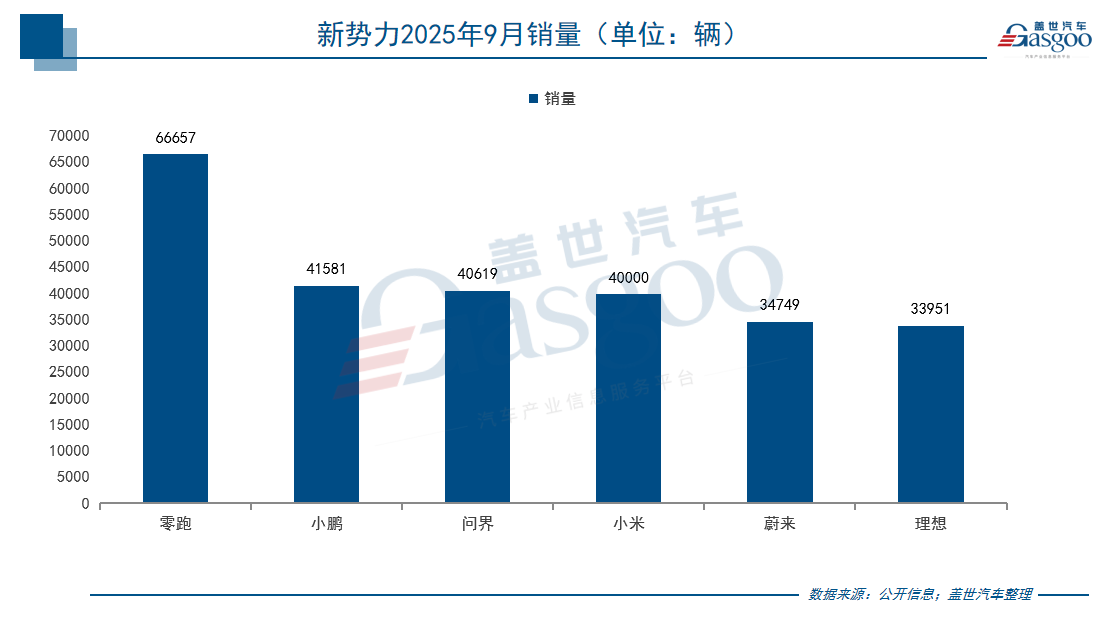

数据显示,2024年全球新能源汽车渗透率已突破20%,而中国在2025年上半年乘用车领域新能源渗透率更是历史性地突破50%。这一数据的背后,不仅是对当初目标的坚定信念,更是全球汽车产业集体转型的成果。

正如世界新能源汽车发展组织首任理事长、中国长安汽车集团董事长朱华荣所言:“我们既有经验,更多的还是教训。在这一轮的发展过程中,我们应该更多地向全球开放自己获得的经验,更多地分享我们的教训。”

从“遥不可及”到“未来可期”,新能源汽车的普及已不再是技术可行性的问题,而是如何优化路径、加速落地的问题。

图源:2025年世界新能源汽车大会

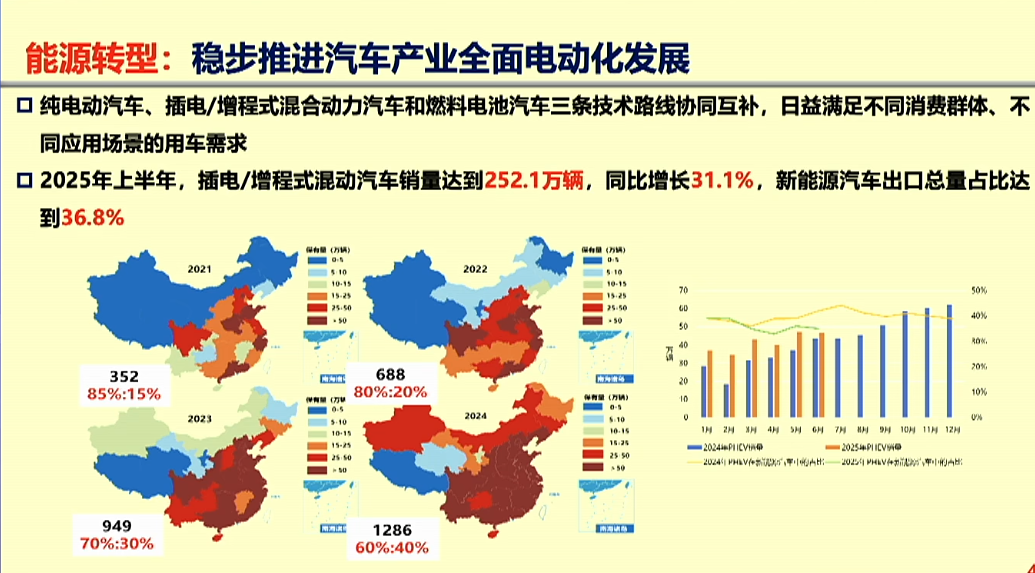

在本次论坛上,“多元路径”成为高频词。无论是政府代表、行业协会还是车企领袖,均认同单一技术路线无法满足全球市场的多样化需求。

整体来看,纯电动汽车仍是主流方向。宝马集团董事高乐指出,宝马计划到2030年实现纯电动车销量占比50%以上。华为数字能源总裁侯金龙则从能源角度提出,乘用车已进入“超充时代”,而商用车正在迎来“兆瓦超充”的规模化落地。

然而,纯电的局限性也在特定场景下显现。德国汽车工业协会主席穆希雅指出:“在电网限制明显、充电条件不足的地区,纯电进程可能放缓。”她强调,插电混动是重要的过渡方案,尤其在长途出行需求大或充电设施不足的地区。

上汽集团董事长王晓秋预计,到2030年,中国市场的能源结构将呈现“433”格局:纯电占40%,混动/增程占30%,燃油车(含HEV)占30%。朱华荣也提出类似判断,认为EV、XEV(PHEV REV)、ICE(含HEV)将形成4:4:2的比例。

广汽集团董事长冯兴亚进一步指出,电动车的使用成本优势明显,“在广州,夜间充电成本仅为燃油成本的1/17”。这种经济性成为混动与纯电共同发展的市场基础。

氢能虽然在乘用车领域进展缓慢,但在商用车领域被寄予厚望。万钢在主旨报告中特别指出,氢能交通可弥补纯电动汽车的局限性,提升系统灵活性。丰田智能电动汽车研发中心总经理小西良树也表示,丰田正致力于氢燃料电池卡车的电堆与系统研发,推动氢能在物流领域的应用。

穆希雅还提到,低碳和零碳燃料在现有内燃机减排中仍将发挥作用。这表明,在转型过程中,传统动力系统的绿色化改造同样不可忽视。

规模与智能并重,车-桩-网协同发展

如果说技术路线是“车身”,那么基础设施就是“底盘”。没有坚实的底盘,再好的车身也难以驰骋。

国家电网副总工程师奚国富透露,目前全国车桩比已达2.5:1,“里程焦虑已成为历史”。但他也指出,充电服务行业存在“内卷”、平台过多、服务费过低等问题,亟需规范。

华为侯金龙则从技术角度提出“全液冷超充”解决方案,已在深圳、重庆等城市实现“镇镇通超快充”,并计划在2026年底前建成20多条中长途零碳物流干线。

奚国富强调,新能源汽车正从“交通工具”转变为“移动储能单元”。V2G(车辆到电网)技术正在重塑能源交互方式。国家电网已在全国5个城市开展车网互动规模化应用试点,单站最大放电功率达3兆瓦。

图源:2025年世界新能源汽车大会

万钢也指出,要通过V2G实现车网互动,促进绿电消纳与双向高效利用。这意味着,未来的新能源汽车不仅是能源消耗者,更是能源系统的参与者。

穆希雅直言,目前加氢站数量不足、分布不均,严重制约氢能汽车的推广。她呼吁各国政府与企业协同投资,释放市场潜力。

随着电动化底盘逐渐成熟,智能化成为新一轮竞争的焦点。

万钢指出,实现L3、L4级别自动驾驶必须依托智慧道路和云计算平台,构建从车端到云端的闭环体系。目前中国已在20个城市开展“车路云一体化”试点。

梅赛德斯-奔驰董事会成员佟欧福透露,奔驰正在中国推进L2、L3级别自动驾驶的本土化研发,并呼吁政府优化监管框架,“滋养创新环境”。

侯金龙首次系统提出“运动域智能化”概念,强调车辆应从“局部智能”走向“全局智能”。他举例说,在雪地爆胎、刹车失灵等极端场景下,运动域系统可实现毫秒级响应,保障车身稳定与安全停车。

朱华荣坦言,中国新能源汽车迭代速度过快,导致用户抱怨“产品三天两头更新”。他建议行业回归理性,注重用户体验的持续性与稳定性。

冯兴亚则提出“电动车魅力指数”概念,衡量用电成本与用油成本之比,从经济性角度诠释用户体验。

全球化协作:从“竞争对立”到“命运共同体”

在技术路线与市场策略之外,本次论坛最强烈的共识在于:新能源汽车的可持续发展必须依靠全球协作。

图源:2025年世界新能源汽车大会

世界新能源汽车发展组织(WNEVDO)的成立,是本次大会的重要成果。朱华荣表示,该组织将致力于打造“技术创新的催化器”“全球规则的协调者”和“信任合作的粘合剂”。

穆希雅强调,供应链的韧性与可持续性需要全球保障。“开放市场、统一标准、原材料跨境流通”是她提出的三大关键词。

王晓秋则以上汽在欧洲被加征35.3%关税为例,呼吁“坚持开放合作,反对脱钩断链”。

穆希雅指出,欧洲与中国在碳中和目标上高度一致,但在政策执行上存在差异。她批评欧盟委员会“行动犹豫不决,缺乏战略性”,并呼吁建立稳定的政策框架。

高乐则表示,宝马坚持“技术开放”路线,在同一平台上兼容五种动力系统,2028年将推出氢燃料电池车。

朱华荣建议全球车企“借助中国新能源汽车与智能化发展的产业生态,优先在中国发展智能化产品,提升竞争力,并逐步向全球扩展”。这标志着中国正从“市场换技术”转向“技术输出国”。

尽管前景光明,但挑战不容忽视,主要体现在四个方面:首先,技术路线上,纯电、混动、氢能、低碳燃料孰轻孰重,仍需市场检验;其次,充电网络、氢能补给、电网容量等基础设施仍需大规模投入;地缘政治、贸易壁垒、标准差异制约协同效率;安全、续航、成本、迭代速度等用户体验痛点仍亟待解决。

结语:“一花独放不是春,百花齐放春满园。”赵福全在总结中引用这句中国古诗,恰如其分地描绘了新能源汽车产业的未来图景。

2035年50%的渗透率目标,已不再是一个数字,而是一个系统性的工程。它需要纯电、混动、氢能等多路径的协同发展,需要车-桩-网-云的多维融合,需要中、欧、美、日等多极市场的开放协作,更需要政府、企业、行业组织与用户之间的信任共建。

亦如朱华荣所言:“未来汽车产业仍将坚持全球化协同,这是大趋势、大格局。”在碳中和的共同愿景下,新能源汽车不再只是一场技术革命,更是一场全球命运共同体的实践。唯有坚持多元路径、深化全球协同,人类才能共同驶向一个更绿色、更智能、更可持续的出行未来。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。