美国选择“放弃”氢燃料电池

近日,通用汽车一则“终止下一代氢燃料电池研发、取消5500万美元建厂计划”的声明,在全球氢能产业圈激起不小波澜。这并非个例,此前Stellantis集团也宣布停掉氢燃料电池技术开发,美国车企在氢能赛道上的“集体退潮”,究竟暴露了哪些问题?中国又在这条赛道上走出了怎样的差异化路径?氢燃料电池之于中国商用车,又有着怎样的特殊价值?

一、美国车企“踩刹车”:氢燃料电池的“美国困局”

梳理近期动态不难发现,美国车企对氢燃料电池的态度正在发生明显转向——非商用领域全面收缩,仅在特定商用场景保留少量探索。

通用汽车的“转身”最为彻底。一年前,它还计划与合作伙伴在密歇根州打造首座独立氢气工厂,如今项目却正式“夭折”。其发言人直言,政策变化、氢基础设施缺失以及投资组合重估,是核心原因。在官方声明中,通用进一步明确:氢燃料电池虽在备用电源、采矿、重型卡车等工业场景有潜力,但“可持续发展之路漫长且不确定”,美国高昂的成本与有限的氢基建,直接限制了消费者对氢燃料汽车的接受度。

值得注意的是,通用并非完全放弃氢能,而是将仅剩的“火种”留在了商用车领域——通过与本田的合资企业,在布朗斯敦工厂生产氢燃料电池,专供商业采矿和重型卡车。这背后,是其对电动汽车未来的坚定信心,以及对氢燃料民用化的彻底怀疑。

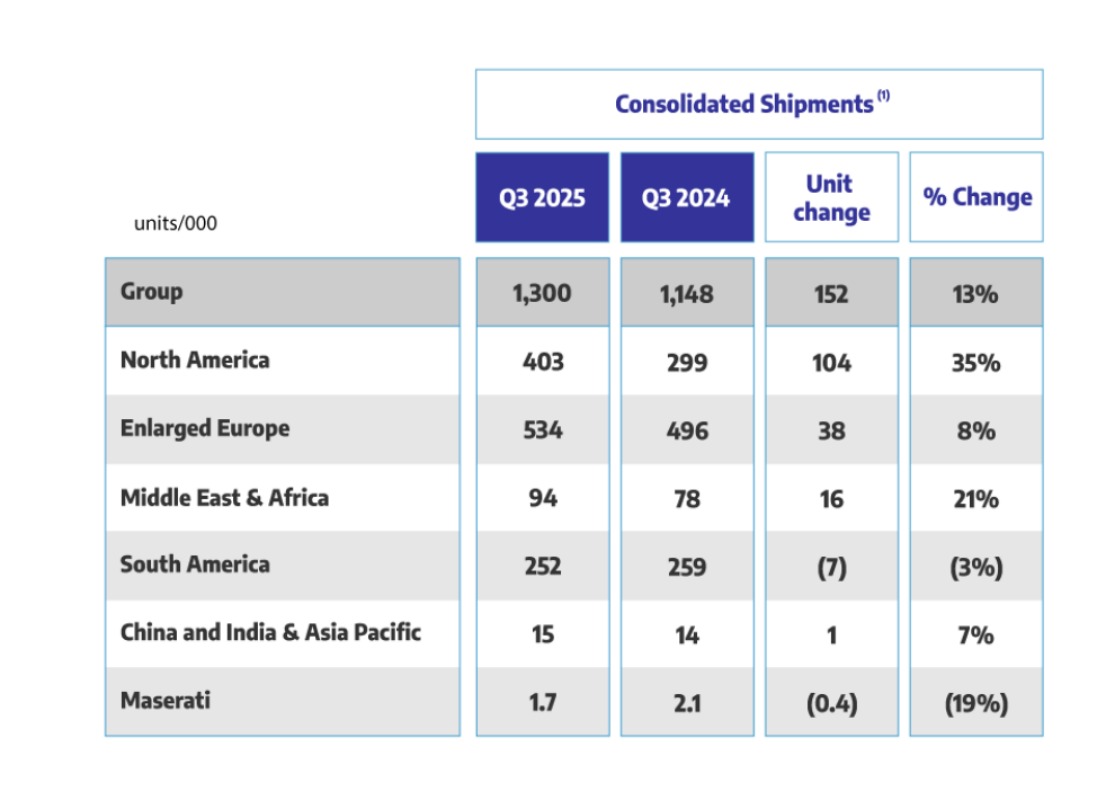

无独有偶,今年夏天Stellantis集团也宣布终止氢燃料电池研发计划。其欧洲首席运营官让-菲利普・因帕拉特的表态颇具代表性:“在应对欧洲严格二氧化碳法规的背景下,氢市场仍是细分领域,没有中期经济可持续性前景。”最终,Stellantis选择将资源集中到电动和混合动力乘用车、轻型商用车上。

美国氢燃料电池产业的困境,从数据上更易看清:截至2024年,美国仅54个公共氢燃料站,且几乎全集中在加州;英国更惨,仅15个加氢站。基础设施的“孤岛化”,让氢燃料汽车难以普及——除了加州,美国其他地区想买氢燃料汽车都难上加难。

政策支持的“摇摆”更让企业寒心。此前拜登政府通过《削减通胀法案》,批准两项总额5200万美元的拨款,用于通用开发燃料电池制造系统和氢燃料卡车,但特朗普政府近期提出取消这笔资金;2024年3月美国能源部曾给通用氢项目拨款3000万美元,可通用透露“从未收到过这笔钱”。

当然,也有少数企业仍在坚持:宝马维持着宝马iX5试点车队,计划2025-2030年推出面向客户的氢动力汽车;丰田则已推出首款面向消费者的氢燃料汽车。但整体来看,美国氢燃料电池产业的“民用化之路”,已基本按下“暂停键”。

二、中国氢能路径:避开“美国坑”,走自己的路

美国的“退潮”,并不代表氢能赛道失去价值。中国基于自身能源结构、产业需求,走出了一条“政策引导 基建先行 全产业链布局”的差异化路径,避开了美国的核心困境。

1.政策:从“顶层设计”到“落地细则”,方向明确

中国早将氢能纳入战略布局:“十四五”规划明确提出“探索氢能等清洁能源应用”;2022年发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,首次明确氢能是“未来国家能源体系的重要组成部分”;随后多地出台地方细则,比如广东提出“2025年建成加氢站300座以上”,上海明确“重点发展氢燃料商用车”。

与美国政策“摇摆”不同,中国氢能政策的连贯性极强——既设定长期目标(2035年形成氢能产业体系),也有短期落地举措(比如氢燃料电池汽车示范应用城市群),给企业提供了稳定的发展预期。

2.基建:打破“孤岛化”,构建全国性网络

针对美国“加氢站少且集中”的痛点,中国加速推进加氢站建设,且布局更均衡。截至2024年底,中国加氢站数量已超过350座,远超美国;更关键的是,这些加氢站并非集中在某一地区,而是沿“长三角、珠三角、环渤海”等产业带分布,比如广东佛山、上海临港、山东青岛等地,已形成“加氢站集群”,支撑氢燃料汽车的跨区域运营。

同时,中国还在探索“油氢合建站”“风光储氢一体化站”等新模式——比如在加油站内增设加氢设备,降低建设成本;利用风电、光伏电站制氢,实现“制氢-储氢-加氢”闭环,既解决氢源问题,也提升基建利用率。

3.技术:聚焦“绿氢”,突破核心环节

美国氢燃料成本高,很大程度是因为“灰氢占比高”(依赖化石燃料制氢,成本高且有碳排放)。中国则明确“绿氢为主导”的技术路线——通过风电、光伏等可再生能源电解水制氢,既降低碳排放,也能利用中国在新能源领域的优势(光伏、风电产能全球领先),控制制氢成本。

此外,中国在储氢、运氢、燃料电池核心部件(比如膜电极、双极板)等环节持续突破:高压储氢瓶国产化率提升至80%以上,液态储氢技术进入试点阶段,燃料电池系统成本较2020年下降超40%,逐步解决“卡脖子”问题。

三、商用车:中国氢燃料电池的“价值锚点”与“可持续密码”

如果说美国车企将氢燃料电池的“希望”寄托于商用车,中国则将商用车打造成了氢燃料电池落地的“关键战场”——这不仅是因为商用车的场景需求与氢燃料电池的优势高度匹配,更因为其背后蕴含着“产业带动 双碳目标”的双重可持续价值。

1.应用价值:解决商用车的“核心痛点”

商用车(尤其是重卡、长途公交、港口物流车)的核心需求是“长续航、快补能、高载重”,而这正是氢燃料电池的优势所在:

续航比电动更长:氢燃料重卡续航可达1000公里以上,远超纯电动重卡(普遍500公里以内),满足长途干线运输需求;

补能比电动更快:氢燃料汽车补能时间仅需30分钟左右,与燃油车接近,而纯电动重卡充电需4-6小时,严重影响运营效率;

载重比电动更优:纯电动重卡电池重量可达5-8吨,挤占载货量;氢燃料电池系统重量更轻,对载重影响小,尤其适合矿区、港口等重载场景。

目前,中国氢燃料商用车已在多个场景落地:比如天津港的氢燃料重卡,承担集装箱转运任务;佛山的氢燃料公交,运营里程超百万公里;山西的氢燃料矿用卡车,在煤矿区实现零排放运输。

2.可持续性:从“产业带动”到“双碳贡献”

氢燃料电池在商用车领域的应用,并非“单点尝试”,而是能带动全产业链可持续发展:

带动氢能全产业链:商用车的规模化应用,会催生对氢的大量需求,进而推动绿氢制造成本下降(规模效应),同时拉动加氢站、储氢设备、燃料电池部件等产业发展,形成“需求-供给-成本下降”的良性循环;

助力双碳目标:商用车是碳排放“大户”,尤其是重卡,仅占汽车保有量的2%,却贡献了20%以上的汽车碳排放。用氢燃料电池替代燃油,若使用绿氢,可实现全生命周期零排放,对实现“2030碳达峰、2060碳中和”目标至关重要;

保障能源安全:中国原油对外依存度超过70%,商用车大量使用燃油,加剧能源安全压力。而绿氢的原料是水,可通过可再生能源制备,属于“本土能源”,发展氢燃料商用车,能减少对进口原油的依赖,提升能源自主可控能力。

结语

美国车企对氢燃料电池的“放弃”,本质是其在民用化场景中,无法突破基建、成本、政策的多重困境。而中国则通过明确的战略规划、均衡的基建布局、聚焦商用车的应用路径,为氢燃料电池找到了“落地场景”与“可持续空间”。

未来,随着绿氢成本进一步下降、加氢站网络持续完善、燃料电池技术不断突破,氢燃料商用车有望成为中国氢能产业的“突破口”,既推动交通运输领域的零碳转型,也为全球氢能发展提供“中国方案”。

你觉得氢燃料商用车未来会成为主流吗?在哪个场景最容易普及?欢迎在评论区聊聊你的看法~

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。