工信部:乘用车燃料消耗量评价、电动汽车能耗限值等核心标准的发布

4月28日,工业和信息化部正式发布《2025年汽车标准化工作要点》,明确以标准引领汽车产业转型升级为核心目标,围绕绿色低碳、智能网联、安全保障等关键领域部署15项重点任务,其中乘用车燃料消耗量评价、电动汽车能耗限值等核心标准的发布实施成为行业关注焦点。

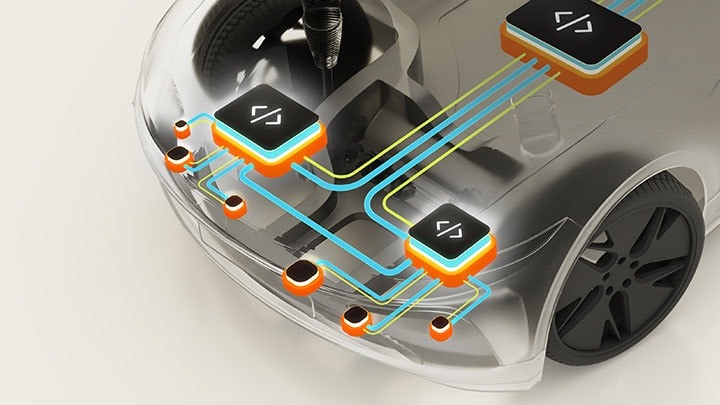

在绿色低碳领域,文件明确提出将加快推进《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》《电动汽车能量消耗量限值》两项强制性国家标准的发布实施。前者作为汽车节能管理的核心依据,已于2025年3月完成报批稿公开征求意见,通过基于整备质量的直线式限值评价体系。后者则聚焦电动汽车全生命周期能效管理,通过细化不同工况下的能耗测试方法,为动力电池、驱动电机等关键部件的能效优化提供技术基准。

两项标准将与《乘用车车载能源消耗量监测》《轻型混合动力汽车纯电利用系数》等配套标准形成协同,构建覆盖车辆研发、生产、使用全环节的能耗管控体系。

新能源汽车安全标准体系同步升级。动力电池安全要求标准已进入实施阶段,配套的耐久性、热管理系统标准正在审查报批,全固态电池、在役检测等前沿技术标准研制加速推进。

针对商用车换电场景,换电安全要求标准即将发布,充电性能、兼容性测试等标准制定同步展开,兆瓦级充电标准预研工作也已启动,为电动重卡等商用车规模化应用提供技术支撑。

国际化战略方面,文件明确提出将汽车行业国际标准转化率提升至85%以上,强制性国家标准原则上“应译尽译”。工信部将依托联合国世界车辆协调论坛(WP.29)平台,牵头自动驾驶系统、车载电池耐久性等重点法规研制,同步推进电动汽车动力性、电磁兼容等国际标准立项,加快车载雷达、燃料电池系统等国际标准研制进程。

业内专家指出,本轮标准更新将重塑汽车产业竞争格局。乘用车燃料消耗量与新能源汽车积分比例的双重约束下,车企需通过轻量化材料、混合动力系统等技术升级满足能耗标准;智能网联汽车标准体系则对车企的软硬件协同开发能力提出更高要求。随着标准体系的持续完善,中国汽车产业将加速向技术驱动、安全可靠、绿色低碳的高质量发展阶段迈进。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。