水系电池的未来:北京大学揭示质子的存储和传输机制

据外媒报道,由北京大学深圳研究生院(Peking University Shenzhen Graduate Schoo)先进材料学院(School of Advanced Materials)潘锋教授领导的研究团队揭示了质子在水系电池中存储和传输的关键机制。

图片来源:期刊 《Matter》

这项研究提供了重要的见解,有望开发出更安全、充电速度更快、容量更高的锂离子电池替代品。这项题为“水系电池中质子的存储和传输”的研究发表在《Matter》期刊上,揭示了氢键网络工程如何实现高效的质子存储和传输。

使用水基电解质的水系电池本质上比锂离子电池更安全,但传统上能量密度较低。质子由于质量轻、迁移率高,前景广阔,但其复杂的化学性质限制了其实际应用。

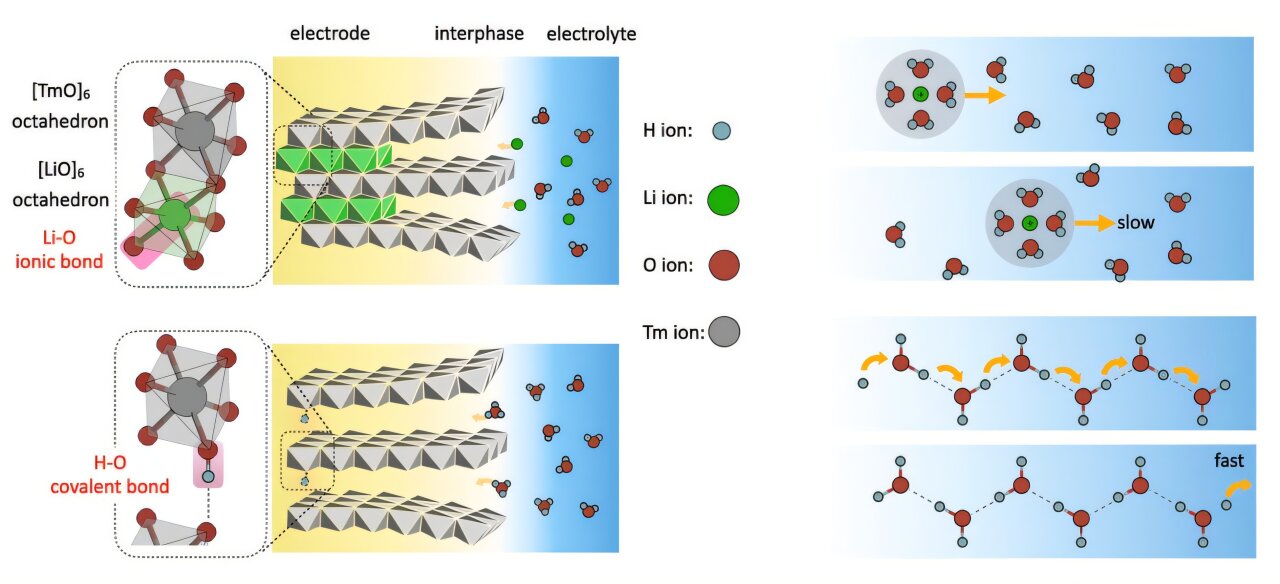

潘锋团队证明,质子通过类似格罗特胡斯(Grotthuss)的机制移动,在氢键之间跳跃,而不是像金属离子那样扩散。这使得超快速、“无扩散”的传输成为可能,并使质子成为高性能水系电池的理想电荷载体。

这项研究解决了储能领域一个长期存在的挑战:兼顾安全性和高性能。通过揭示氢键网络如何促进质子的存储和传输,该研究为新一代能源系统奠定了坚实的理论基础,这些系统有望匹敌甚至超越锂离子技术。

与锂(Li )和钠(Na )在刚性晶体框架中与氧形成稳定的离子键不同,质子(H⁺)形成的是共价性更强、可饱和的H–O键,并且不会以相同的方式融入晶格。

这项研究的一项重要贡献是提出了利用氢键网络工程优化水系电池性能的三种核心策略。

首先,在电极设计方面,研究人员建议在固态材料中嵌入含水或无水的氢键网络,以创建明确的质子传输路径。

其次,通过调节电解质,他们证明调节电解质中酸的浓度和阴离子的类型可以稳定和增强质子传导性。

第三,在界面工程方面,该团队证明,通过改性电极表面,例如利用氧等离子体处理引入羟基(-OH)和羧基(-COOH),可以创建质子桥接通道,从而显著降低界面电荷转移阻力并改善反应动力学。

总之,这些策略构成了一个统一的框架,阐明了水体系中的质子行为,并为更安全、更快速、更高效的储能奠定了基础。

这项研究为兼具安全性和高性能的下一代质子水系电池奠定了基础。通过设计氢键网络,未来的设备可以实现更高的能量密度、更快的充电速度和更长的使用寿命,从而推动从电网储能到便携式电子设备和电动汽车等各种应用的发展。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。