从实验室到流水线,人形机器人即将"爆单"?

如果将时间拨回一年前,人形机器人还在“蹒跚学步”,仅简单的行走,就需小心翼翼维持平衡。

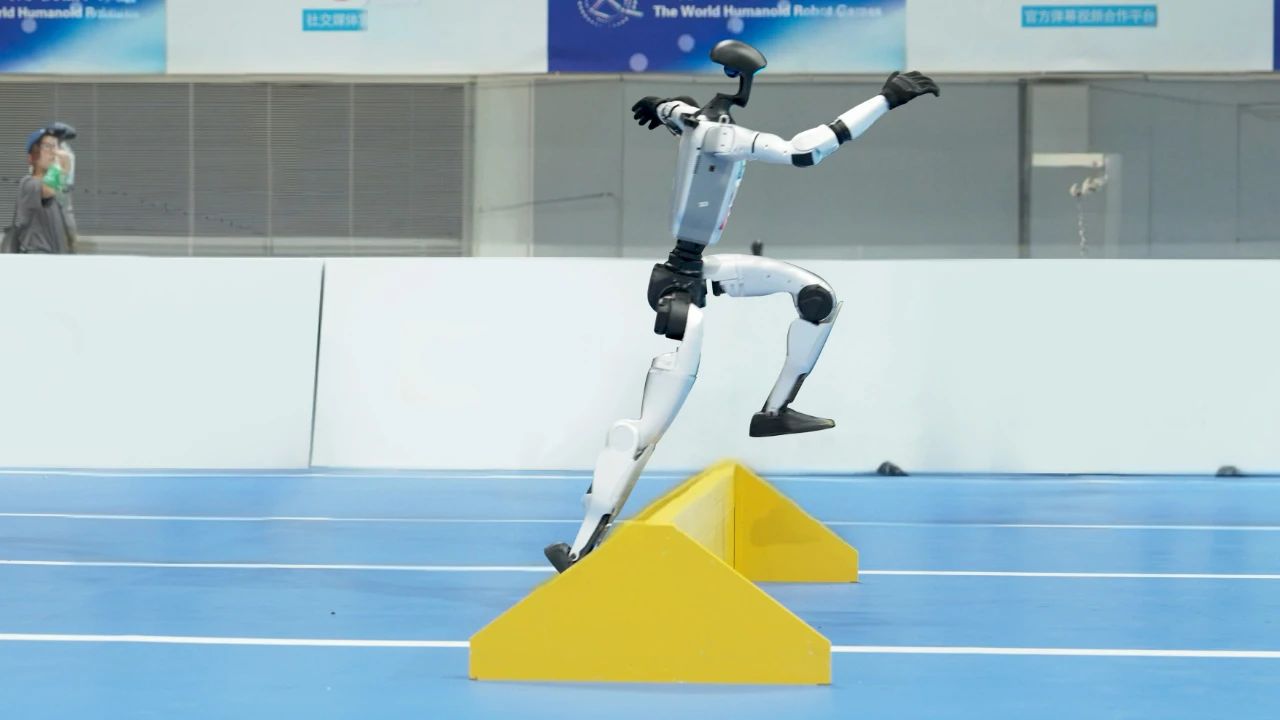

而如今,头部玩家的人形机器人不仅能稳步行走,还可以在田径赛道上奔跑、跟着音乐跳舞,甚至完成跳高、自由搏击等对运动控制要求极高的动作,在持续高强度运动中展现高度的稳定性和耐久性。

机器人在性能上迎来质变的同时,全球人形机器人商业化进程也摁下了“加速键”。据盖世汽车梳理发现,目前人形机器人领域已经有特斯拉、Figure AI、优必选、宇树科技、智元机器人、星动纪元、千寻智能等多家企业开启了小批量交付,交付规模从数十台到上千台不等。

伴随着全球人形机器人在2025年正式进入量产元年,盖世汽车研究院预测,2026年整个产业将进一步迎来商业化爆发。到2029年,全球人形机器人市场规模有望超过1500亿元,并继续朝着“万亿级”赛道持续进阶。

人形机器人商业化“破冰”

全球机器人产业正以前所未有的速度重塑世界格局,其中人形机器人凭借类人形态的通用性优势,从实验室走向工厂、零售店乃至家庭,正成为下一个万亿赛道的核心主角。近期,多家企业密集公布量产交付进展,就是最直接的证明。

日前,开普勒机器人相关负责人透露,该公司的k2大黄蜂已于8月4日开始小批量量产,今年预计生产百台左右,主要投向车企物流和教育领域。此前,该公司已经收获来自多家车企的物流场景订单,以及高校的教育科研订单。

图片来源: 开普勒机器人

8月初,松延动力也宣布,该公司在今年7月量产交付了105台人形机器人。其中,N2人形机器人交付量为92台,E1人形机器人交付量为13台,环比增长176%。松延动力于今年6月正式启动人形机器人量产,在此之前,松延动力已经收获了超2000台人形机器人订单。伴随着相关订单的陆续交付,意味着松延动力已经初步完成了商业化闭环。

加上特斯拉、Figure AI、小鹏汽车、宇树、智元机器人、优必选、众擎机器人、星动纪元等,据不完全统计,目前已经有十余家企业开启了人形机器人小批量生产,更大规模的量产交付仍在进行中。

日前,智元机器人董事长兼CEO邓泰华透露,今年智元预计有几千台的出货,明年会有数万台,希望未来几年内达到每年数十万台规模。

优必选今年也拿下不少人形机器人的商业批量订单,据测算,面向不同应用场景,今年优必选有望交付上千台人形机器人。

图片来源: 天太机器人

天太机器人则与山东未来机器人技术有限公司、山东未来数据科技有限公司、港仔机器人集团等签署了10000台人形机器人订单。据悉,这是全球人形机器人行业诞生以来数量最大的单笔订单,将首要聚焦于家庭康养这一赛道。

整体来看,遵循 “从易到难、从专到泛” 的商用规律,人形机器人正率先在工业制造场景广泛投入应用。比如在整车制造环节,特斯拉的第三代人形机器人Optimus Gen3已在其美国工厂进行实测,预计 2026年实现量产,5年内年产100万台。小鹏汽车的产线上,也已经部署了几百台人形机器人。另外优必选、智元机器人、智平方、乐聚机器人、傅利叶等,也均收获了不少车企订单,用于开展货物搬运、质量检查、智能分拣、零部件组装等工作。

图片来源:特斯拉

此外,在教育科研、展厅接待、零售配送、农业生产、餐饮服务等领域,人形机器人也在开展小规模常态化试点。

分析原因,工业场景之所以成为众多人形机器人的 “首发阵地”,核心在于工业制造环境相对可控、路径相对固定,且任务标准化,机器人只需完成重复动作,技术门槛相对较低,这一点和自动驾驶的演进历程高度相似。

在自动驾驶领域,专用封闭场景由于交通要素相对单一、环境变量有限,技术验证与系统优化难度相对可控,就被普遍认为会率先实现高阶自动驾驶商业化落地。近年来,矿区、港口、环卫等垂直细分市场相继涌现一批技术创新企业,就是最直接的证明。

值得一提的是,自动驾驶汽车从严格意义上来讲,其实也相当于一个专用的“轮式”机器人,无论在产品运行逻辑还是产业链方面,均与人形机器人具有较高重合度。正因为如此,在汽车行业整车厂和零部件公司跨界布局机器人业务,也正在成为大势所趋。

长远来看,伴随着核心技术持续升级迭代,盖世汽车研究院认为,人形机器人将沿着“工业制造一商用服务一极端作业一家用服务”的顺序,逐步向技术复杂度和通用性要求最高的家庭服务场景迈进,最终实现 “全场景覆盖”,真正走进普通消费者的生活。其中,在极端作业场景与家用领域,预计至少还需要3~5年的时间,才能逐步迎来商业化“破冰”。

星动纪元创始人陈建宇也认为,以未来五年为时间节点,家用机器人有望迎来爆发式增长。在此之前,由于应用场景的持续演进及多元化,轮式、半身足式、全人形机器人甚至非人形机器人等多种形态有望共存。

政策、资本、技术三重驱动

具身智能与人形机器人赛道的火热,并非偶然,而是政策引导、资本加持与核心技术持续突破共同作用的结果。

自2024年概念层面的市场预热后,2025 年《政府工作报告》首次将"具身智能"与"智能机器人"同步列为未来产业重点培育方向,标志着该领域正式跃升为国家战略。随后,各地政府快速响应,与中央形成政策合力,构建了“全国统筹、地方竞逐”的发展格局。

北京就提出,到2027年培育产业链上下游核心企业不少于50家,形成量产产品不少于50款,在科研教育、工业商业、个性化服务三大场景实现不少于100项规模化应用。

广东省在《人工智能与机器人产业创新发展有关资金管理实施细则》中,宣布对四大类重点项目给予财政资金支持,其中对国家级制造业创新中心,结合国家支持政策予以建设经费支持,单个项目最高可获5000万元奖补。

上海则提出到2027年实现具身智能核心产业规模突破500亿元,并重点支持感知决策、运动控制等关键技术攻关,按核定项目总投资给予最高30%且不超过5000万元支持;对产业创新服务平台建设项目,给予最高50%且不超过2000万元支持;对产业创新融合示范应用项目,给予最高20%且不超过1000万元支持。

在头部一线城市的示范引领下,全国范围内围绕具身智能领域的产业布局竞争进入白热化阶段。据盖世汽车不完全统计,过去半年里,国内已经有超过20个省市发布了具身智能相关政策,从资金补贴、基础设施建设、关键技术突破、应用推广等多个维度,为具身智能及人形机器人产业的发展提供全方位的支持。

图片来源:宇树科技

如果说政策是具身智能发展的 “指南针”,那么资本就是 “燃料”,为行业发展源源不断地注入充足能量。

根据IT桔子统计数据,2025年上半年,国内具身智能领域投融资事件数达114起,累计融资总额超145亿元,均已超过2024年全年。其中出现了不少亿元级别的大额融资,例如银河通用,6月份完成的新一轮融资总额达11亿元,另外它石智航、千寻智能、星海图、地瓜机器人等上半年也均斩获了单笔超5亿元的新融资。

从融资轮次来看,目前具身智能领域的融资主要集中在天使轮、Pre-A 轮和 A 轮,这一方面表明该行业整体仍然处于发展初期,另一方面也凸显了资本对赛道长期潜力的高度认可,愿意在技术研发阶段就为企业们“下注”,为他们补充“粮草”。

抛开以上两点,人形机器人发展的 “核心引擎”,则是技术层面的持续 “突破”。

从构成来看,人形机器人主要由大脑、小脑和肢体三个部分组成,这背后集合了 AI 芯片、传感器、关节模组、灵巧手、电池等关键技术。过去两年,这些技术都有了显著进步,为机器人从 “能走” 向 “会用” 演进提供了坚实支撑。

以灵巧手为例,作为连接数字世界与物理世界的终极“触点”,灵巧手需要具备高度灵活性和精确控制能力,才能支持机器人更好地模拟人手的灵活运动与精细控制。目前,市场上先进的灵巧手产品已经能达到22个自由度,接近人手水平——人类手部约拥有21至27个自由度。

比如特斯拉Optimus第三代灵巧手自由度已经提升至22个;智元机器人的OmniHand 2025 系列灵巧手,灵动款与专业款分别具备16和19个自由度;宇树科技今年4月推出的Dex5灵巧手,单手集成了20个自由度。

整体来看,国内在人形机器人关键零部件的研发制造上,均实现了不同程度的自主化生产。其中在高精度减速器、高效能电机、智能传感器等领域,据盖世汽车研究院测算,主要核心部件国内与国外相比有60%-70%的成本优势。

技术进步和国产化率提升,带来最直接的影响是成本快速下降。前两年,一台人形机器人价格动辄上百万元,如今普遍在30-50万元,甚至更低。

图片来源:智元机器人

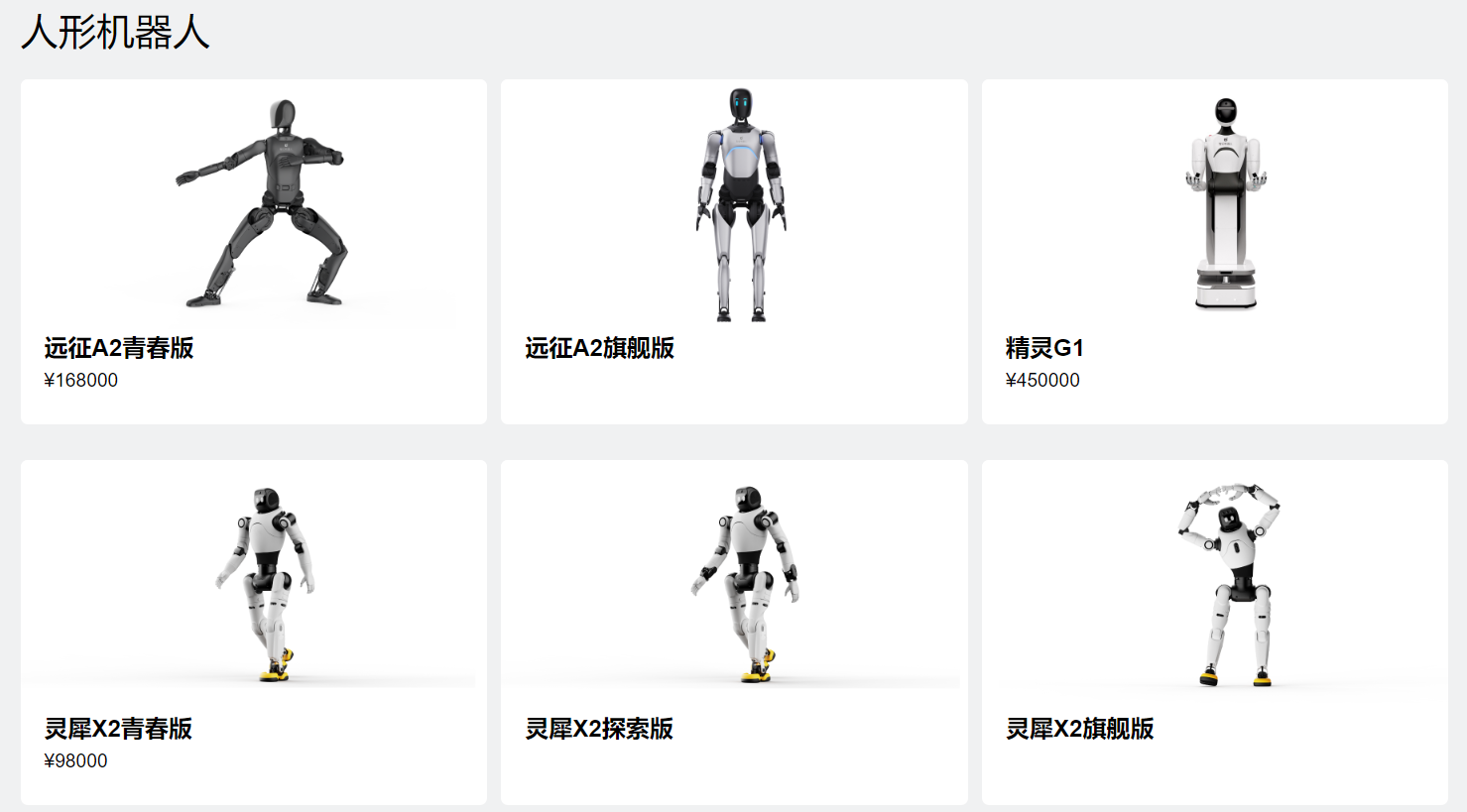

近日,智元机器人旗下全系产品正式开售,其中人形机器人远征A2青春版售价16.8万元,灵犀X2青春版全智能灵动机器人售价9.8万元,精灵G1智能机器人售价45万元;优必选3月份发布的全尺寸科研教育人形机器人“天工行者”,售价29.9万元;开普勒K2大黄蜂起售价仅24.8万元,该款产品也已于8月初正式开启量产预售;众擎机器人即将推出的“年轻人的第一台人形机器人”—— 众擎“头号玩家”SA02,售价甚至低至3.85 万元。

有理由相信,接下来伴随着人形机器人关键零部件继续迭代升级,国产化率不断提升,与此同时更大规模的量产进一步铺开,必将推进人形机器人成本进一步降低。

规模化商用仍待时日

毋庸置疑,人形机器人已经走过 “从 0 到 1” 的探索期,正在迈入 “从 1 到 100” 的成长期。据盖世汽车研究院测算,2025年,全球人形机器人量产规模约在3万台左右,整体市场规模约90亿元。

银河通用创始人王鹤预计,大约六年后,人形机器人产业规模有望突破10万台,对应的是千亿级的市场空间。“未来10年将出现超越所有工业机器人量的市场,再往后10年可能超越汽车、手机行业,成为万亿级市场”。王鹤认为。

然而,人形机器人虽然市场前景广阔,面临的挑战亦不容忽略。一个现实问题是,当前的人形机器人更像是 “专项选手”,而非 “全能选手”,只能在特定场景完成单一任务,并且现有订单也主要集中于表演展示与数据采集等非核心场景,一旦场景变化,性能便会大幅下降,距离成为真正的多场景通用型机器人还有一段距离。

“现在能替代0.6—0.7个人的工作量就不错了,还不能完全像人一样”。智元机器人通用业务部总裁王闯指出。

图片来源:千寻智能

甚至很多看起来能自主工作的机器人,背后也需要一定程度的人工辅助。比如有的机器人在复杂环境行走,遇到突发障碍物就没法自己避让,需要依靠人工远程操控;有的抓取易碎物品时,成功率很低,需要人为调整姿势。

这背后的挑战是多方面的。首先是数据,和自动驾驶类似,具身智能算法迭代也需要海量多模态数据,然而目前行业整体面临 “数据少、复用难” 的困境。一方面,不同机器人的自由度、输出维度、传感类型可能各不相同,这使得数据和模型的直接复用面临限制;另一方面,现实世界的多模态数据采集难度大,尤其是动态场景,数据的真实性和完整性难保证,进一步制约了技术发展。比如在家庭场景中,老人的动作、物品的摆放都是随机的,机器人很难采集到完整、有效的数据。

为解决这一问题,广东正计划打造具身智能训练场,用于开展人形机器人数据的规模化收集和生产,为开发通用型机器人基础模型提供关键支撑。

北京也构建了专门的人形机器人数据训练中心,通过搭建3C工厂流水线、汽车装配、机器人新餐饮等十个实景应用场景,专注于数据采集与模型训练。据预计,该中心每年可产出超百万条高质量多模态数据。

其次是 “小脑” 能力不足,也就是灵巧操作的软件泛化能力弱。人形机器人的 “大脑” 负责决策规划,“小脑” 负责运动控制和精细操作。虽然现在 “大脑” 算法进步快,能基本理解场景、规划任务,但“小脑” 受制于现实世界多模态数据的采集能力,以及灵巧操作的软件泛化能力较弱,能实现的灵巧操作能力急需加强——比如抓取不同形状、重量的东西,机器人没法像人一样快速调力度、变姿势,做组装、拆卸等精细活时,精度和效率也远不如人。

另外技术路线不统一,行业标准的缺失,也在一定程度上制约着具身智能的发展。比如模型架构未收敛,不同企业的机器人接口、控制协议不统一,导致适配成本高昂、能力复用性差、开发门槛高,严重制约着具身智能规模化落地进程。

为此北京人形机器人创新中心牵头研制了《人形机器人电驱动一体化关节接口要求》标准,目标规范人形机器人电驱动一体化关节的机械、电气及通信接口,并于7月进一步牵头立项了《人工智能具身智能体应用框架及接口规范》团体标准。

此外人形机器人的应用还会带来隐私和安全问题,例如家庭场景下搜集信息的处理、养老或看护时的安全性问题等,行业继续更加统一的标准和规范。

不过,尽管挑战重重,具身智能将成为继手机和智能汽车之后的又一颠覆性物种,已经是确定的趋势。

站在万亿级赛道的新起点,人形机器人产业正开启无限可能。当机器人能像人类一样理解世界、自主行动,当康养机器人能贴心陪伴长者,当工业机器人能守护工人安全——一个"人机协同"的新时代即将到来。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。