IAA 2025 | 中国智能汽车“军团”围攻欧洲技术高地

中国汽车“围剿”欧洲,早已不是新闻。在所有中国汽车企业看来,那片全球汽车工业的核心腹地,或许才是它们真正的“终极考场”。于是,继2023年IAA,2024年巴黎车展后,当慕尼黑车展的旋转穹顶在9月9日亮起,场馆中再一次被中国智能汽车所“包圆”。

尤其是本届IAA MOBILITY在欧洲市场整体承压、参展规模持续缩水的背景下,其中百余家来自中国(含港澳台),除了比亚迪、广汽集团、零跑、小鹏等整车企业外,不乏辅助驾驶、智能座舱、芯片等智能汽车产业链全军出击。显然,中国车企不再只是“来卖车”,而是把欧洲当成技术主场,把IAA Mobility 2025变成一场对德系堡垒的“围攻演习”。

而更为重要的是,这一次,舆论关心的不再是“谁能活下去”,而是“谁能在欧洲率先复制中国速度”。

从“卖车”到“秀肌肉”,中国车企重构欧洲战略

过去,中国车企出海往往遵循一套标准范式——“把车运过来、把价签贴上去、把经销商哄开心”。然而,自去年10月底起,欧盟在原有10%关税基础上,对在中国生产并出口至欧盟的纯电动汽车加征最高35.3%的反补贴税,使得单纯依靠贸易出口的盈利模式难以为继,也让中国车企意识到,必须从根本上改变出海策略。

正因如此,在本届慕尼黑车展上,中国车企所展示的远不止产品本身,更包括技术开放与合作诚意、本地化生产能力、供应链协同效率,以及深度融入欧洲市场的战略决心。

从车展现场来看,中国展台无疑成为最具人气的“新磁场”。零跑汽车全球首发Lafa5,并欧洲首秀海外版B10;长安深蓝S05凭借搭载高能量固态电池吸引大量观众试乘体验;小鹏汽车和广汽集团更是将各自的“AI生态”带到了慕尼黑。

以小鹏汽车为例,其不仅带来了全新P7、2025款G6与G9等五款主力车型,还同步展出了人形机器人、飞行汽车、陆地航母模型以及SEPA扶摇架构等一系列前沿科技成果。全新小鹏P7全系配备三颗图灵AI芯片,总算力达2250 TOPS,可高效驱动端侧大模型,显著提升智能座舱的交互体验。

图源:小鹏汽车

更关键的是,小鹏宣布正式启用欧洲研发中心,作为其全球第九大研发基地,与硅谷、圣地亚哥共同构建“AI研发三角”。这意味着,从图灵AI芯片、XNGP智能驾驶系统、XGPT灵犀大模型,到5C超充网络和Robotaxi运营平台,小鹏正通过本地化研发、供应链合作与数据合规体系,推动欧洲本地化的持续运转。

基于AI基础设施与数据体系的支撑,小鹏利用海量非标注数据开展无监督学习,训练出具备强泛化能力的大模型。即便在欧洲这类陌生场景中,该系统仍可保持高度适应性,从而实现更高效、更迅速的全球化推广。按照规划,小鹏将于明年将最新一代Ultra级辅助驾驶系统推向全球市场。

相较于仍在探索欧洲落地路径的小鹏,已在该地区取得实质性突破的比亚迪,则进一步加快了本地化步伐。

比亚迪执行副总裁李柯在慕尼黑车展上透露,公司计划在未来三年内实现在欧洲本地生产电动汽车,以更精准响应区域市场需求、提升供应链效率。最晚至2028年,比亚迪面向欧洲市场的电动车型将逐步完成本土化生产布局。

李柯表示,比亚迪正系统推进生产体系与欧洲标准接轨。位于匈牙利的工厂预计今年内投产,2026年还将在土耳其启动生产,显著增强对欧洲市场的产品响应与交付能力。

为支撑欧洲业务扩展,比亚迪正在与数百家当地供应商推进合作谈判,并计划于年底前在32个欧洲国家建立超过1000家销售门店。但显然,相比从头培育本地供应商以匹配中国现有的电动化与智能化水平,带动中国零部件企业集体出海,已成为更具效率与现实意义的战略选择——而事实也正是如此。

智能供应链“军团”压境,打造全球化技术底座

与今年4月的上海车展相呼应,整车企业并非慕尼黑车展舞台上的唯一主角,技术供应商同样占据关键地位。尤其引人注目的是,中国在汽车智能化软硬件领域派出了空前规模的参展阵容,几乎将展区打造为一个微缩版的“中国智能汽车供应链博览会”。

在智能驾驶板块,芯片企业地平线、黑芝麻智能,算法与解决方案提供商卓驭科技、Momenta、轻舟智航、元戎启行、知行科技、佑驾创新,以及激光雷达厂商禾赛科技、速腾聚创、图达通等集体登场。

智能座舱方面,德赛西威、中科创达、东软集团等头部厂商,以及思必驰、车联天下等创新企业,全面展示了从域控制器、操作系统到人机交互与应用生态的全栈技术能力。

蔚来欧洲版firefly车型;图片来源:地平线

以地平线为例,其带来的HSD全栈系统与征程6系列芯片成为展台焦点。HSD作为国内首个软硬一体、全栈自研的城区辅助驾驶系统,采用端到端架构并融入强化学习能力,被业内誉为“中国版FSD”。尤为值得一提的是,蔚来面向欧洲市场推出的萤火虫车型,搭载的正是征程6M芯片及配套方案,成为中国智驾技术伴随整车出海的重要标志。截至目前,地平线征程系列芯片累计出货已突破1000万套,国内市场每三辆智能汽车中就有一辆采用其方案,规模化应用为其海外拓展奠定了坚实基础。

图片来源:Momenta

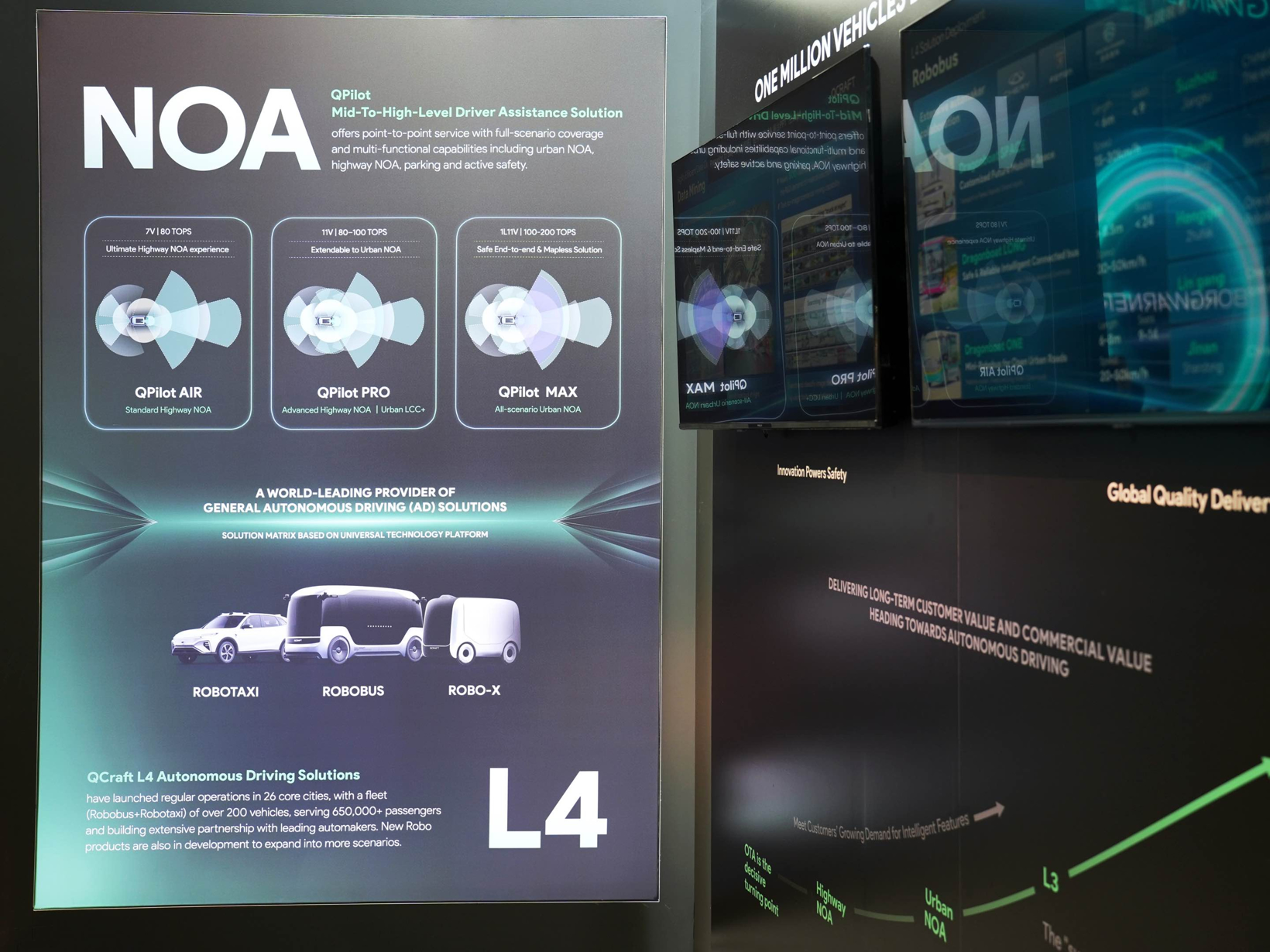

Momenta则通过“飞轮大模型”系统,展示了在算法泛化与跨区域适配方面的核心优势。该系统作为行业首款量产级端到端模型,具备强化学习与自进化能力,可大幅降低新市场适配周期与成本。Momenta已与全球20多家主流车企达成合作,其高度灵活的模型架构为中国车企“技术出海”提供了另一条可行路径。值得注意的是,Momenta不仅与Uber合作在慕尼黑率先推出L4级Robotaxi服务,计划2026年落地,还与法雷奥签署协议,共同开发面向中国和全球市场的中高阶ADAS系统。

卓驭科技则带来了行业首创的车规级激光与视觉一体化传感方案激目2.0、纯固态超广角短距激光雷达知周;以及基于英伟达DRIVE Thor芯片打造的域控制器,首次在欧洲亮相的与高通合作的SA8775P舱驾一体融合控制器等等。

图片来源:禾赛科技

在传感器领域,禾赛科技展出ETX(全球首款800线超远测距激光雷达)与FTX(纯固态补盲雷达);速腾聚创则推出全球首款1080线激光雷达EM4,以及首款量产固态激光雷达E1,其RoboSense EM数字化平台已实现全线量产交付,最高可定制2160线。这些高性能激光雷达已成为多款主流新能源车型高阶智驾方案的核心感知部件,助力中国智能驾驶系统整体输出。

黑芝麻智能则展示了两款主力产品:华山二号A1000Pro芯片已实现量产,应用于L2 至L3级自动驾驶系统;首次公开亮相的武当V10则定位下一代中央计算平台芯片,集成AI算力与功能安全冗余,目前已获东风等车企定点,预计2025年量产。爱芯元智首度展出联手行业领先的AI视觉感知技术公司STRADVISION打造的基于M57芯片的辅助驾驶解决方案DEMO,该方案适配全球化辅助驾驶系统开发。

这些企业代表了中国智能汽车领域最活跃的创新力量,正试图在欧洲市场复刻令全球瞩目的“中国速度”。可以说,它们已超越传统“供应商”角色,成为中国车企出海进程中不可或缺的“技术底座”。它们共同构建起从感知、决策到执行的完整技术链,推动中国智能汽车生态系统在欧洲实现全面落地。

欧洲本土化深水区:合规、协同与生态突围战

中国智能汽车相关企业正以自信姿态从“方案提供方”转型为“生态合作者”,这一底气源于其在中国市场复杂场景中锤炼出的系统能力。然而,要在欧洲真正实现智能化软硬件的规模化落地,仅靠技术移植远远不够,还面临法规适配、数据合规与工程交付等多重挑战。这倒逼中国企业必须在欧洲建立包括数据采集、脱敏处理和模型微调在内的完整本土化合规体系。

面对上述严格限制与高门槛,中国企业已不再停留在产品 demo 展示阶段,而是积极推进技术团队、产品节点与组织中台的本地化部署。通过设立研发中心、数据中心与测试中心,并与国际顶尖Tier1供应商及主流车企开展深度合作,它们正全力推动智能驾驶技术的全球化落地。从算法、芯片、工具链到整车集成,这些企业正逐步摆脱“零部件供应商”的单一角色,转变为与主机厂深度协同、共担研发与交付责任的“出海伙伴”。

在这一背景下,多家企业在本届车展上公布了关键进展。例如,地平线正式宣布成立欧洲总部,旨在支持中国车企在出海进程中继续采用高标准、本土化的智驾方案,避免因技术体系或供应链差异导致用户体验降级。

紧随其后,卓驭科技也释放出明确的全球化信号,正式发布欧洲战略:依托新成立的德国分公司,优先深化与欧洲头部车企的合作,重点服务欧洲本土制造商及出海的中国品牌,并计划分阶段部署可扩展的高阶辅助驾驶及自动驾驶解决方案,覆盖L2至L4级别。预计到明年,其在欧测试车辆与场景将覆盖德国全境,公司还将持续加大算力及基础设施投入。目前卓驭已获得大众等多家欧洲车企的定点项目,初步验证其产品与商业模式的可行性。

图片来源:轻舟智航

同样不容忽视的是轻舟智航,该公司宣布将于今年第四季度在德国设立欧洲总部,核心职能包括产品研发、安全认证、测试运营等,并已启动本地团队招聘,以加速产品合规与场景适配,持续为车企与用户创造价值。轻舟智航将以欧洲为枢纽构建全球生态合作体系,与OEM、产业链伙伴及国际机构建立多模式合作,形成覆盖欧、亚、北美三大市场的创新与服务网络,致力于提供完全符合欧盟与国际最高标准的智驾解决方案。根据规划,2026年轻舟将推出基于强化学习和世界模型的VLA大模型,进一步推动自动驾驶技术迭代。

元戎启行则表示,正积极布局欧洲、日韩等重点海外市场,并践行“两条路线并行”的全球化发展策略:一方面,依托丰富的量产经验和技术成熟度,帮助smart等国内客户加速智能化产品出海;另一方面,深度服务海外与合资车企客户,提供本地化、高适配性的辅助驾驶解决方案,赋能客户拓展更广阔的市场版图。

首次参展的中科创达则携多项智能汽车突破性技术及全栈解决方案亮相,展示了其在端侧AI领域的实力同时,宣示全面进军欧洲市场的战略决心。

图片来源:中科创达

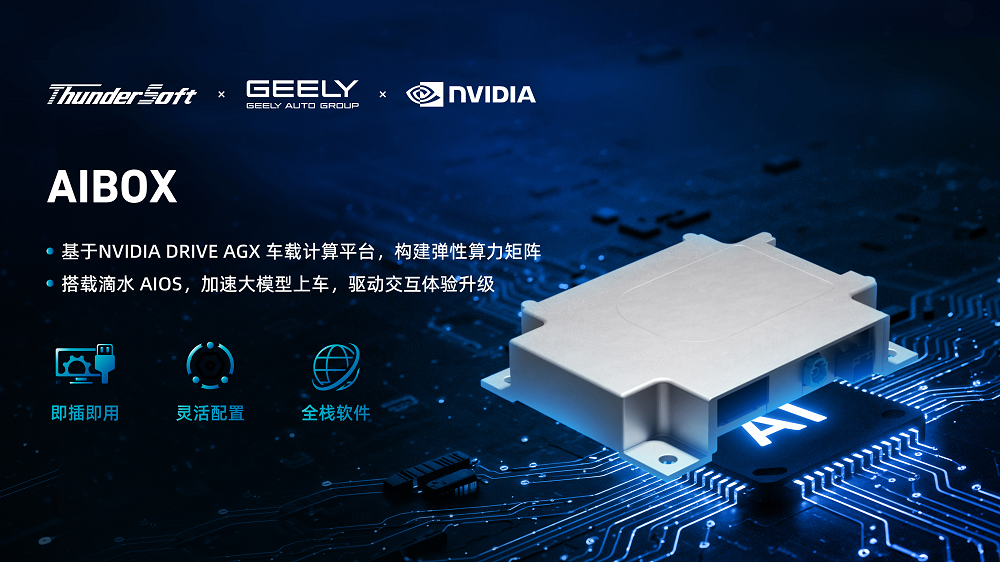

中科创达执行总裁兼智能汽车总裁常衡生表示:“欧洲是全球智能汽车创新的高地,更是中科创达战略布局中的关键市场。我们将以端侧智能为核心,通过‘本地研发 生态合作’模式,为欧洲车企提供从技术创新到商业落地的全栈支持,助力其智能化转型。”值得一提的是,展会期间中科创达还宣布与吉利汽车集团、NVIDIA联合打造AIBOX,为车企提供即插即用、灵活配置、全栈软件的一站式AI算力方案,助力大模型快速、高效上车。

作为较早出海的辅助驾驶供应商,知行科技已在海外本土化开发、量产合规与迭代服务方面积累丰富经验,并初步建成海外研发与生产网络,为后续项目落地提供坚实支撑。

图片来源:德赛西威

相较于正在摸索全球化布局的其他企业,已先后进入欧洲、日本、东南亚等市场,并通过与当地伙伴共建生态的创新模式的德赛西威早已有了明确且深刻的认知——出海不是简单复制中国方案,而是基于本地需求进行适配研发与服务,以此实现中国经验的高效迁移与全栈开放的价值主张。也正因此,其在欧洲提出“In Europe, with Europe, for All”的战略导向。

从芯片、感知、域控到算法、操作系统、交互,中国智能汽车产业链在IAA 2025的舞台上展现出多元且成熟的技术体系。这种“组团出海”的模式,既是中国智能汽车产业整体实力的集中体现,也是应对欧盟政策与市场差异的系统策略:通过技术输出、本地合作与生态共建,中国企业正试图将国内的智能汽车竞争高地扩展至全球,甚至在“德系堡垒”的腹地发起一场高维度的智能化突围之战。

在这场无声而激烈的竞争中,“中国技术”能否在欧洲复刻又一个“中国速度”,或将成为未来三年全球汽车行业最值得关注的叙事之一。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。