到欧洲去,中国汽车的“深水”挑战

2025年9月,慕尼黑再次成为全球汽车产业的焦点。

2025IAA MOBILITY(德国国际汽车及智慧出行博览会)在9月8日正式拉开帷幕,在这场被誉为"欧洲汽车风向标"的盛会上,来自全球的700余家参展商,不仅展示了技术的最新演进,更通过这场最新的国际交流,凸显出了对全球汽车竞争格局的深刻重构。

一个明显的变化,中国企业参与海外汽车展会的热情,持续高涨。

在2023年(IAA每两年召开一届)已经把IAA基本变成中国主场的基础之上,2025年的IAA上,中国企业再破新纪录。盖世汽车整理的相关数据显示,2025 IAA上,参展企业共有748家,其中中国企业超过110家,占比近七分之一,成为除德国外参展企业最多的国家。

中国企业再次的集体亮相,不仅改变了IAA的展会格局,更是重新定义了全球汽车产业的竞争规则。没有中国企业的参与,IAA或许只是欧洲车企的"自嗨秀";而有了中国军团的全产业链出击,IAA才真正保持了其全球顶级车展的权威性与代表性。目前,已经有海外媒体以"中国汽车制造商在慕尼黑车展上展示技术实力"为题,详细报道了中国汽车企业从价格竞争向技术竞争的转变。种种迹象都已经很明确的凸显出,中国汽车产业已经成功实现了从"追随者"到"并跑者"的转变,甚至在一些更细分的领域,已经完成"领跑者"的角色转变。

图片来源:零跑汽车

IAA 2025:中国力场的崛起和全球市场的重构

IAA历来是观察汽车产业变革的窗口,而2025年的展会呈现出与往届截然不同的特征,而带来变化的主体就是中国势力。首先当然是中国参展企业数量的激增,从全球方位看,中国参展企业数量的增长速度之快,都是绝无仅有的。其次,应该也是更重要的,中国企业参展的结构也发生了质的变化:从早期的整车企业单独参展,发展到如今覆盖整车、三电系统、辅助驾驶、芯片、激光雷达等全产业链的集体亮相,呈现出"集群化、生态化、高端化"的新特征。

有不少外媒在做相关报到时,已经直言不讳的指出,慕尼黑车展正在变得越来越'中国化',这不仅仅是参展商数量的变化,更是技术话语权的转移。而中国参展商的变化其实正反映出了全球汽车产业价值链条的重构——从以传统动力总成为核心转向以智能电动技术为核心,中国企业在这一转型中,显然占据着有利位置。

接下来,我们通过中国企业展出的新产品和更加具体的策略变化,来总结下本届 IAA主要凸显出的行业新趋势。

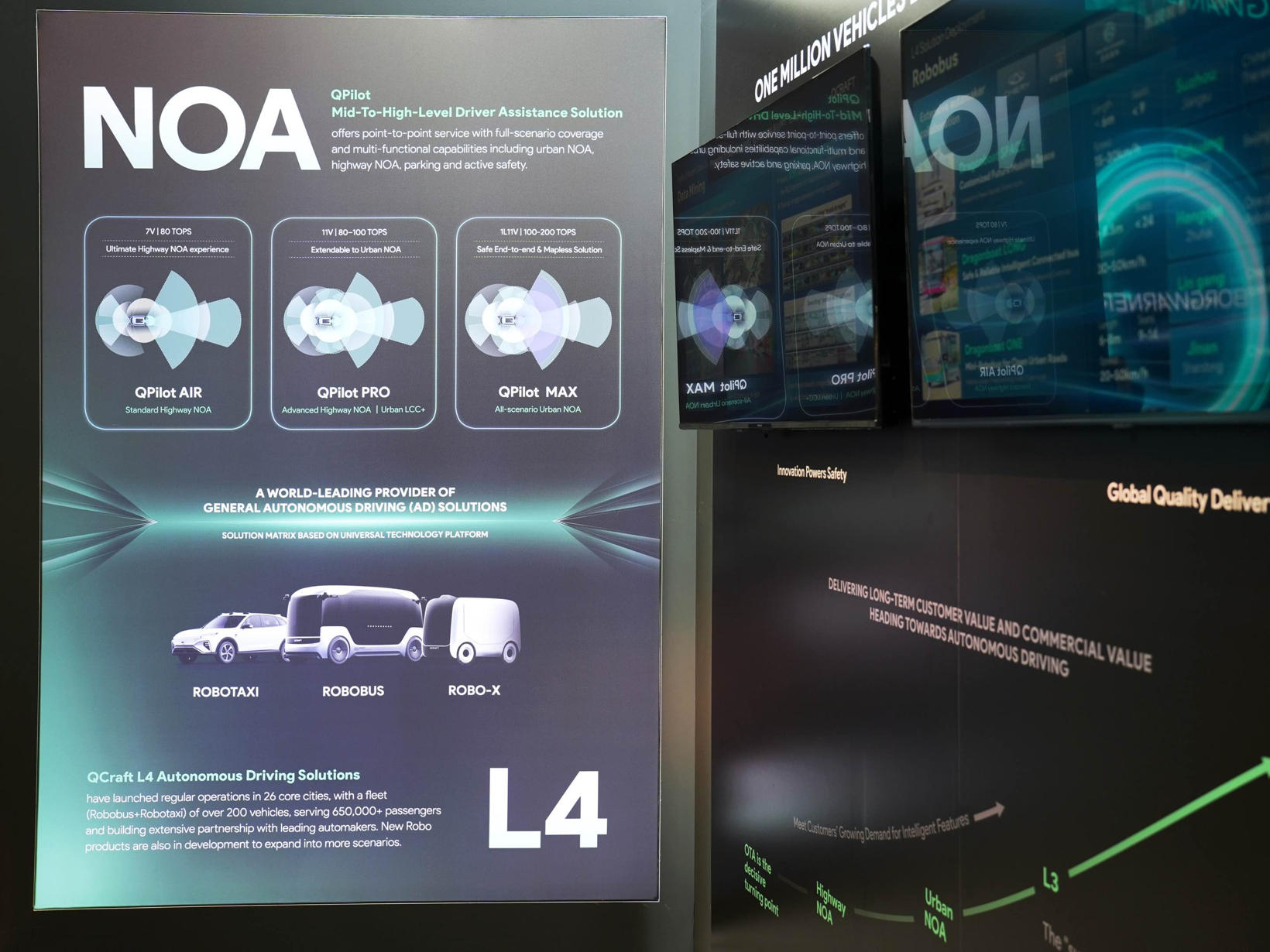

先从技术展示的维度看。电动化技术正在从"续航竞赛"转向"全生命周期价值竞赛"。宁德时代推出的NP3.0无热扩散技术平台和神行Pro电池,不仅解决了安全痛点,更在快充和寿命方面设立了新标准;智能化技术也已经从"功能堆砌"转向"体验融合",小鹏展出的端侧大模型车机系统、图灵AI芯片及超充网络,凸显出了这家中国车企的技术生态整合能力;此外,不少中国车企的本地化策略,正在从"产品输出"转向"技术生态输出",地平线、Momenta、卓驭科技等供应商纷纷设立欧洲研发中心,推动着中国技术标准与欧洲法规体系的对接。而且还有很重要的一点,来自中国的汽车供应链企业,正在通过IAA等国际展会,建立与全球主机厂直接合作的新路径,而且打破了传统的供应链关系,创造了更加扁平化的技术合作模式,尤其是在智能化领域,中国的智能汽车供应链集体出海,正在改变全球汽车产业的创新节奏和研发模式。

图片来源:地平线

从中国企业的参展策略上,我们也能明显感受到“时代的变化”。不少中国企业参与海外车展的策略,都已经也从早期的"单点产品展示"升级为"系统解决方案输出"。很显然,中国企业已经不再满足于单纯的零部件供应商身份,而是希望成为技术解决方案的提供者和标准的制定者。

中国车企从边缘参与者,到核心输出者

回看中国汽车企业参加IAA等海外展会的历史,可以说是一部从"旁观"到"参与"再到"主导话题"的进化史。早期中国车企参展多以试探市场、学习经验为主,展出的产品也多为燃油车或初级电动车型,技术含量和品牌声量均有限。直至2023年的IAA,中国车企才开始以较大的规模亮相,但当时仍被欧洲媒体称为"搅局者",甚至引发部分群体的警惕与抵触。

2025年的IAA则呈现出截然不同的氛围。欧洲行业观众和媒体对中国企业的态度明显趋于理性与务实,"技术交流"和"合作探讨"取代了曾经的"质疑"和"防范",有不少欧洲汽车行业的专业人士都认为,中国汽车技术已经达到或部分超过国际领先水平。

这一转变的背后,是中国企业近年来在欧洲市场的实质性进展和本地化投入,带来的连锁反应。以比亚迪为例,自官宣进军欧洲市场后短短数年间,这家领军中国市场的新能源车企,已经在欧洲市场上初步建立销售网络和服务体系,在欧洲市场的销量保持着稳步提升的态势。比亚迪执行副总裁李柯在慕尼黑车展上还透露,公司计划在未来三年内实现在欧洲本地生产电动汽车,以更精准响应区域市场需求、提升供应链效率。上汽MG凭借高性价比的混动车型在西欧多个国家进入销量前十;奇瑞、小鹏、零跑等品牌也逐步扩大了在欧洲市场的份额。盖世汽车整理的相关数据显示,今年上半年中国汽车品牌在欧洲欧洲市场的销量同比增长91%,市场份额达到5.1%,创造了历史新高。

比亚迪欧洲总部大楼,图片来源:比亚迪

中国品牌已经找到了进入欧洲市场的有效路径:先通过电动车建立技术形象,再通过混动车型扩大市场份额,最后通过本地化生产实现可持续发展。更重要的是,中国企业不再满足于贸易出口模式,随着欧盟对华电动车加征关税政策的落地,单纯依靠出口已难以维系价格竞争力。本地化生产与合作成为新一轮出海战略的核心。比亚迪匈牙利工厂计划于2025年底投产;零跑通过与Stellantis合作利用其欧洲工厂实现了本地组装;奇瑞则借助合作伙伴在巴塞罗那改建生产线,已启动Ebro品牌车型的生产。

研发的本地化也在同步推进。小鹏在IAA期间宣布启用欧洲研发中心,将其作为全球AI研发布局的关键支点;地平线、卓驭科技、轻舟智航等供应商也纷纷设立欧洲总部或研发基地,推动技术方案符合欧洲法规与标准。中国企业正从"出口产品"转向"输出技术 本地运营",这一转变在2025 IAA期间得到集中体现。

图片来源:轻舟智航

整体上看,中国汽车企业的欧洲本地化战略,既是应对欧盟贸易保护的自救措施,也是全球化经营的必然选择,未来,在欧洲地区,综合成本相对更加可控的中东欧,或许将成为更多中国汽车相关企业设立工厂的首选之地。

中国汽车出海的新叙事

很显然,中国汽车产业出海的底层逻辑已经发生根本性的变化。早期依靠低成本制造和价格优势的时代正在过去,取而代之的是技术领先性、供应链效率、产品组合广度以及生态合作深度的综合竞争。

通过最新的IAA 展会,我们可以清晰的看出中国汽车出海的几个明显优势。

一是全产业链的协同能力。中国已形成从电池材料、电芯制造、电驱电控、智能座舱到辅助驾驶算法的完整产业链,且各环节之间协作效率高、迭代速度快。宁德时代、比亚迪等电池企业可与整车厂深度合作开发CTB、CTC等一体化方案;地平线、黑芝麻等芯片企业则已经与算法公司、车企合作,在共同推动辅助驾驶系统在当地的快速落地。这种"组团出海"的模式,将显著提升中国汽车产业在全球舞台上的整体竞争力。

二是技术整合与创新速度。中国市场上激烈的"内卷"竞争,已经锤炼出中国企业极高的响应速度和技术集成能力。小鹏的端侧大模型、地平线的HSD全栈系统、Momenta的飞轮大模型等,均代表了中国在智能化领域的快速迭代能力。这些技术不仅在国内已大规模应用,也具备海外拓展的潜力。

图片来源:小鹏汽车

三是产品组合的灵活性。面对欧洲市场电动化进程的不均衡性,中国车企没有盲目押注纯电,而是采取"纯电 混动"双线策略。目前,一众中国品牌的双动力或多动力车型,都开始在欧洲等区域市场上,覆盖不同能源形式的用户需求,尤其是PHEV和增程车型,在欧洲市场增长迅猛,盖世汽车整理的销量数据显示,2025年上半年,中国出口到欧洲的插混车型达到11.63万辆,同比增幅达到了547%。

我们可以明显感受到,中国汽车产业参与全球竞争的优势,已经不再局限于成本,而是体现在创新速度、技术集成度和生态协同性等多个新的维度。而且中国新能源车的整车产品和创新功能,平均开发周期较之传统车企都可谓是显著提速,这种快速迭代的能力,也正在成为中国车参与到全球竞争的核心优势。

当然,当前形势和未来潜力一片大好之下,中国汽车出海欧洲等区域市场的实际操作过程中,肯定还是要面临多重的挑战。比如说欧盟政策与关税壁垒使出口成本大幅上升;本地化生产也普遍面临着建厂周期长、投资大的压力;欧洲消费者对中国品牌的认知仍处于初步阶段;智能驾驶系统也需要满足欧盟相当严格的行业标准等。

以上这些挑战,都需要中国企业采取更加系统化和本地化的应对策略。

此外,欧洲行业组织对中国汽车的进入,表现出的也是比较复杂的态度。一方面他们表示欢迎竞争,但另一方面,他们也强调必须确保竞争环境的公平,要保护欧洲汽车产业的技术主权和就业市场。很显然,在中国汽车后续大规模进军欧洲市场的过程中,还必须时刻留意欧洲传统汽车产业对中国企业进入的矛盾心理,充分做好应对各种潜在危机的企业预案。

未来三到五年,毫无疑问会是中国汽车企业真正扎根欧洲市场的关键阶段,我们的企业能否在欧洲实现本地化研发、生产、服务与合规适配,将直接决定中国汽车全球化战略的成败。更重要的是,相关的产业链尤其是智能化产业链,正在成为助推整车出海的重要力量。它们通过技术授权、合作开发、本地服务等方式,帮助中国乃至全球车企在欧洲实现智能化落地。这种"技术出海"的模式,或许是中国汽车产业真正走向全球的最高形态。

小结:IAA之后的中国汽车全球化

2025年的IAA已落下帷幕,但它所揭示的产业走向却刚刚开始发酵。中国汽车企业不再满足于做"世界的工厂",而是要做"世界的技术伙伴"。从整车到芯片,从电池到算法,中国正在以全产业链的方式嵌入全球汽车工业的价值网中。

可以这么说,IAA更像是一面镜子,映照出的事中国汽车的成长与短板、雄心与挑战。未来的全球汽车竞争,将不再是单一产品或价格的竞争,而是技术体系、供应链韧性、本地化深度与生态开放性的综合竞争。中国车企能否在欧洲复制"中国速度",或许将是未来几年全球汽车行业最值得关注的叙事之一。

而可以肯定的是,下一届的IAA,中国企业的身影只会更多,声音只会更响,技术只会更强。中国汽车全球化的大潮,正在IAA的舞台上找到自己的节奏和方向,这是一个开始,远非结束。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。