吉利汽车研究院:汽车产业的硬件思维是智能 融合

2025年9月10日,在第五届未来汽车AI计算大会上,吉利汽车研究院前瞻技术研究资深总工程师徐晓煜指出,汽车产业的硬件思维是智能 融合。他强调,芯片对智能车发展起着关键作用,硬件决定智能车功能上限,软件决定功能好坏,二者相辅相成。徐晓煜还提到,辅助驾驶存在两个价值爆发点,当前处于第二个阶段,未来算力需求将持续上升,各档次硬件平台需求并存。此外,座舱领域对AI算力需求急剧攀升,配置形态多样。

徐晓煜表示,近几年,吉利通过内部组织、产品及产业链融合应对变化,成立先进电子实验室和硬件中心,打造通用评估平台缩短芯片导入周期,后续还计划开放模组接口。此外,硬件中心具备完整能力,正通过多种开发模式实现硬件产品阶梯状平台化与通用化。

徐晓煜 | 吉利汽车研究院-前瞻技术研究资深总工程师

以下为演讲内容整理:

今年上半年,为应对智能化带来的挑战,吉利陆续成立了先进电子实验室,近期又设立了智能硬件中心。这些都是我们为顺应产业巨大变革所做出的调整。

过去一百年来,芯片技术从晶体管到IC、再到半导体全面渗透生活,推动整个社会前进。如今,芯片处理信息的速度已超越人脑,成为人类实现超越和进步的关键要素。智能车正是在这一背景下应运而生。

我们常听到"软件定义汽车"的说法,但硬件尤其是芯片才是决定软件上限的关键因素,定义了智能车的发展天花板。以辅助驾驶为例,其基础理论早已提出,但当时受限于芯片和硬件技术无法实现。硬件决定功能的可行性,软件决定功能的好坏,二者相辅相成。

在辅助驾驶领域,存在两个价值爆发点:第一个爆发点出现在从基本无辅助驾驶功能向具备辅助驾驶功能转变之时,一旦使用便难以割舍;第二个是当前发展的L3级或者说是全路径的L2级加部分L4级,部分L4级功能给用户的感受有质的飞跃。然而,从第一个到第二个爆发点周期漫长,至今距离完全L4级仍有距离,因此在辅助驾驶高阶算法上需持续投入。实现辅助驾驶功能需更多算力和最优算法拓展边界,这个过程中算力需求将持续攀升。在发展平缓期,我们会采用一些已成熟的算法,在相对标准化的功能上实现最具性价比的方案。针对不同车型,在中阶配置中,可能会出现对多档不同算力以及不同硬件平台的需求。而在最低档的入门款车型中,一些最基础的功能可能会与座舱功能或其他功能相融合,以实现最基础的辅助驾驶功能。

综上所述,辅助驾驶未来将主要呈现两大趋势:一是算力需求持续增长,二是多档次硬件平台需求并存,尚未收敛。类似情况也出现在智能座舱领域。在大模型兴起之前,行业普遍认为座舱智能化需以高级别辅助驾驶对用户的解放的实现为前提。然而大模型的出现显著加速了对座舱智能化的需求。从座舱SOC芯片的发展来看,NPU、GPU和CPU的需求变化各有不同:CPU与GPU仍大致遵循摩尔定律稳步提升,唯独NPU呈现近乎线快速增长,反映出座舱对AI算力的需求正在急剧上升。

另一方面,座舱设计也呈现“平板化”趋势。行业早期追求多屏布局,而当前则更多探索多屏、一体屏和大屏等多元形态,整体体验越来越趋近消费电子领域。因此,座舱同样面临AI算力需求大幅上升与功能落地仍在探索的双重挑战——真正高价值场景尚未定型,多种硬件配置将在长期内并存,这为硬件设计与选型带来显著压力。

关于“舱驾融合”,它并非一蹴而就,而是分阶段推进的进程:从 One Box 到 One Board,最终走向 One Chip。目前行业多数仍处于 One Box 阶段,少数开始尝试 One Board。由于高阶辅助驾驶尚未实现L4,座舱应用也仍未收敛,One Chip 在高阶领域短期内难以实现,但在中低阶领域可能较快落地。因此,主机厂需同时开发辅助驾驶域控制器、座舱域控制器、舱驾融合方案以及One Box设备,并持续为未来One Chip预留扩展空间——这不仅带来AI算力需求的持续提升,还同时面临多种硬件形态并存的复杂局面,构成一项重大工程挑战。

吉利近期在组织架构上进行了一系列融合调整,集团将统一负责银河、领克、极氪等多品牌多车型业务。为满足这些车型的需求,考虑到不同车型的顾客消费群体存在一定差异,即便在同一品牌内,不同车型的需求也不尽相同,为了以更优的方式满足众多车型、多个品牌对硬件及芯片的需求,我们正通过内部融合与产业链协同,以更高效率响应市场需求。我们整合自研团队成立智能硬件中心加强研发能力,通过零部件平台化与通用化提升产品开发效率,降低成本。并与Tier 1、芯片公司乃至制造商开展更深协同,推动产业链加快迭代。年初,我们成立了先进电子实验室,面向前瞻领域,聚焦前瞻技术与生态合作,旨在引入更多芯片和电子技术生态伙伴,提供快速原型验证服务,评估技术特点,并将原型验证技术尽快导入公司内部。

同时,我们成立的硬件中心具备从硬件开发、测试、制造到软件开发的全流程能力,可通过硬件中心推动产品快速真正落地。实验室与硬件中心共同构成整个研发底座,能够支撑辅助驾驶、智能座舱、三电系统等领域的工作,以及与Tier 1和外部合作伙伴开展深度合作,实现更好的产业融合,推动产业进一步发展。

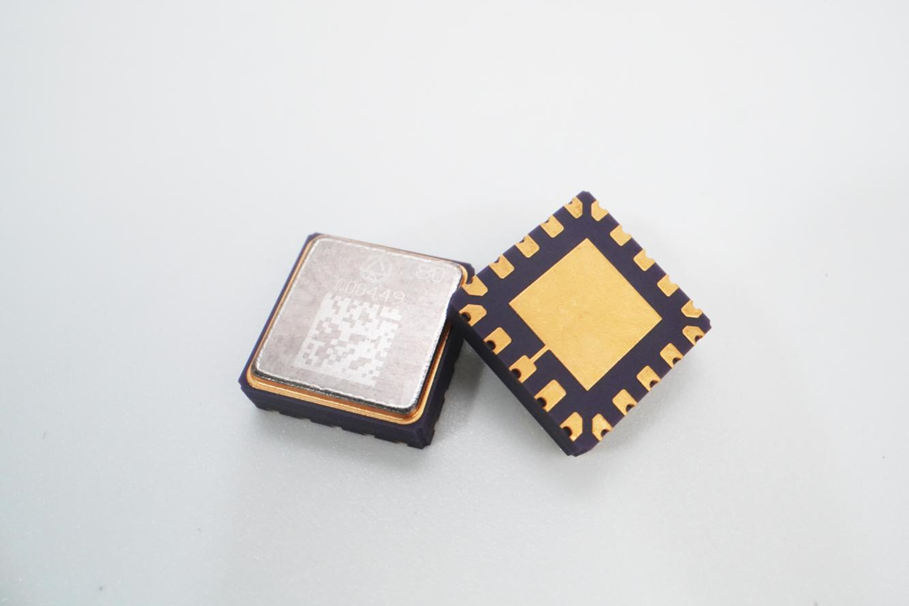

目前,先进电子实验室正在推进一项名为芯片通用评估平台的工作,采用了模块化设计理念。期望借助这一设计,引入更多芯片公司和硬件方案,在吉利体系内实现快速验证与评估,有效降低成本,目标将芯片导入周期缩短3至6个月。未来还将对外开放接口,便于合作伙伴基于我们的平台自主开发与快速验证。

硬件中心已具备扎实的工程能力,覆盖硬件开发、测试仿真等环节,测试团队拥有多年量产经验,为各类产品提供了坚实基础。依托此能力,我们设立了出行交互与融合不同产品的供应部门,以及面向Tier 1合作的组织架构,支持多种开发模式,积极联合产业伙伴开展共同开发或方案审核,确保符合吉利战略与平台化要求,逐步实现硬件产品的平台化、通用化及软硬件解耦。目前我们已成功交付辅助驾驶域控制器、智能座舱域控制器、激光方案及舱内AR等多类产品,其PPM显著低于行业平均水平,体现出优质的质量水平。我们也期望能够全面覆盖各类车型、各个品牌的需求。

谈完智能车领域,我们再将目光投向未来。当下,“从智能车到具身智能”是一个备受关注的话题。业内普遍认为,具身智能是辅助驾驶的下一步发展方向。

辅助驾驶主要解决的是“有无”问题。一旦实现辅助驾驶,其提升空间相对有限。以打车场景为例,我们不会因为出租车司机有10年驾龄,就愿意支付比1 - 2年驾龄司机高10倍的车费,最多在费用上做些微小调整。辅助驾驶亦是如此,在实现之后,其算法虽有优化空间,但提升幅度不大。我与一些业界伙伴交流后了解到,他们认为辅助驾驶算法中有70% - 80%,甚至更高比例可直接应用于具身智能领域。

当L4级辅助驾驶实现之时,便是当前具身智能发展的“发令枪”打响之际。在辅助驾驶问题尚未解决时,我认为对具身智能进行投入性研究是值得的,而且这个时间节点不会太远,相信很快就会到来。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。