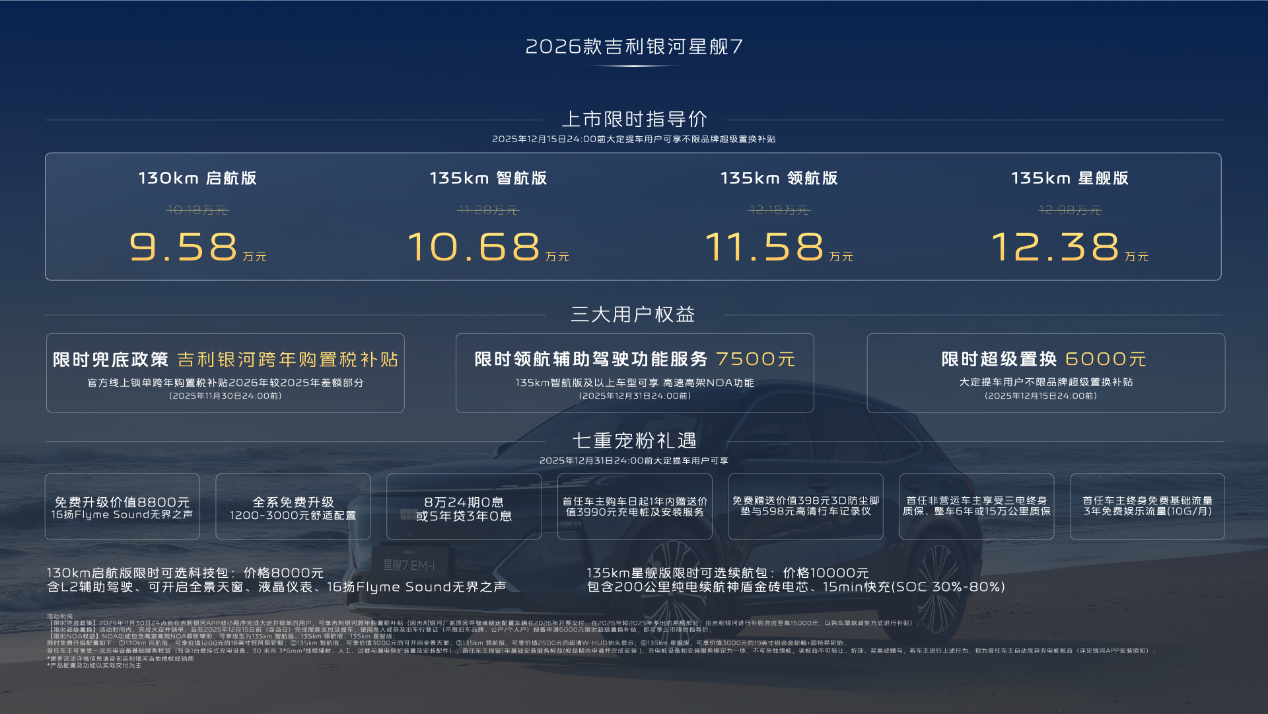

【全球汽车新技术观察】10月上期〡中国科学家在固态锂电池领域取得突破;极星推出全新互联服务;斯巴鲁获可调悬架专利

本期全球前沿汽车技术动向如下,如需更具体的内容与分析解读,欢迎订购盖世汽车研究院《全球前瞻技术情报》。

智能网联

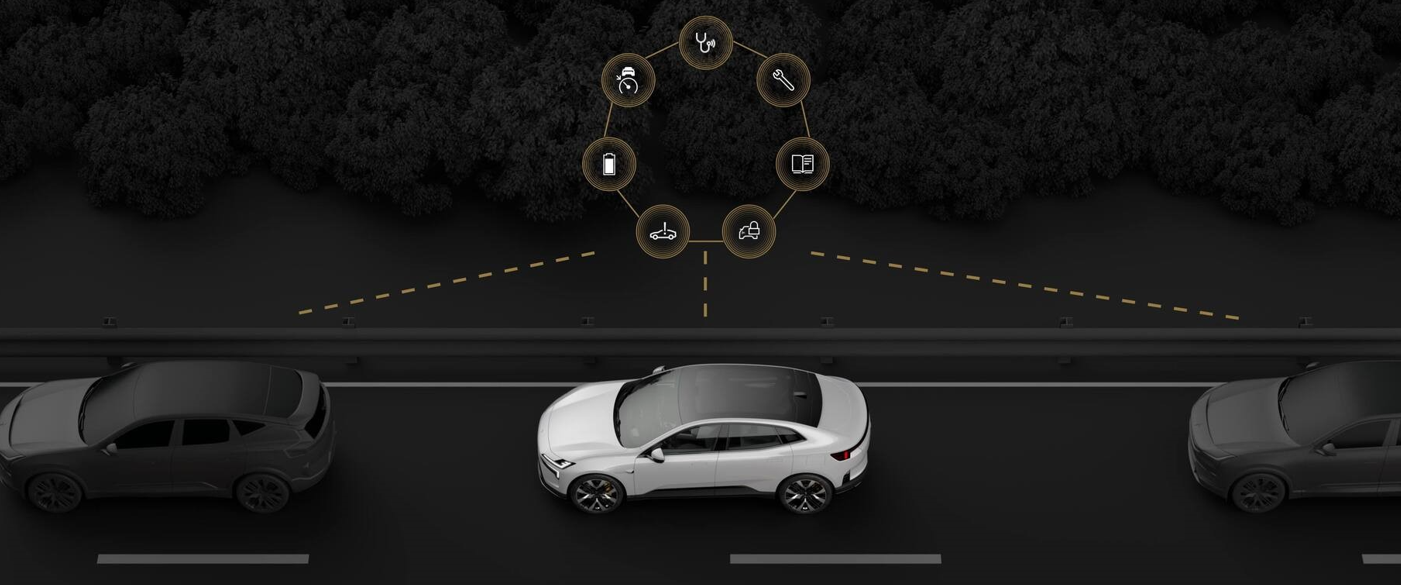

极星推出Polestar Fleet Telematics,提升车队智能化运营

瑞典电动汽车制造商极星推出全新互联服务Polestar Fleet Telematics,旨在帮助车队客户实时管理、监控与优化电动车队。该系统可提供实时数据与洞察,并可与领先的车队管理平台无缝对接,无需额外硬件安装。

图片来源: 极星

该服务由极星与Echoes、Geotab和High Mobility共同开发,可为车队提供更智能的规划和预测,帮助降低运营成本并提升用户体验。其可扩展架构适用于极星旗下所有产品线,为全球客户带来统一的互联体验。

盖世点评:极星正在以数据智能化推动车队管理的可持续转型。

Hyphastructure推出分布式边缘云网络

Hyphastructure宣布推出全球首个专为物理AI构建的分布式边缘云网络,将数据中心级算力部署至物理边缘,实现低于10毫秒的AI推理延迟。

该网络基于英特尔Gaudi 3加速器,支持智慧城市、车对车防撞、自主机器人等实时场景。其架构可大幅降低延迟与成本,开启AI边缘计算新篇章。

盖世点评:Hyphastructure正用边缘计算重新定义AI实时能力。

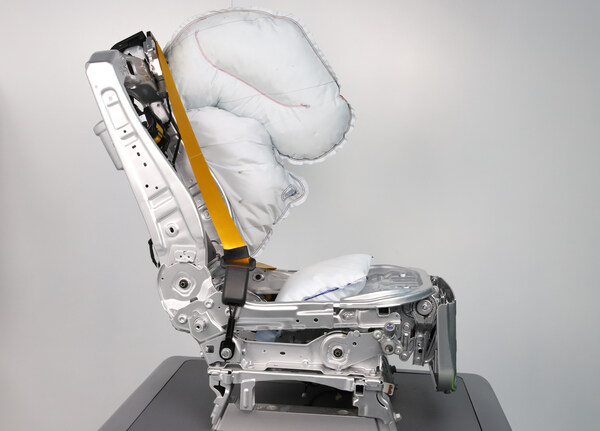

安道拓与奥托立夫联合推出动态座椅安全解决方案

安道拓与奥托立夫联合开发新一代座椅安全系统,将安道拓Z-Guard概念与奥托立夫先进约束技术融合,为“零重力”深度倾斜座椅提供全程动态保护。Z-Guard采用主动折叠与可调式安全带设计,可在碰撞时减轻脊柱冲击、优化乘员姿态。

图片来源: 安道拓

该系统还能通过预测信号提前调整座椅位置,即使在未能主动检测到碰撞时,也能利用双预紧器与塌陷机制保障安全。Z-Guard已计划在全球大型车企的车型上量产,助力智能座舱安全再升级。

盖世点评:座椅从被动保护迈向主动防护,标志乘员安全的全新阶段。

安立推出Hybrid eCall系统评估方案

安立公司推出业界首个Hybrid eCall汽车紧急呼叫评估解决方案,将4G LTE与2G/3G网络融合,实现无论何地都能保持救援通信。该系统帮助车企验证兼容Hybrid eCall的车载系统性能。

新方案可在单台设备上完成多网络切换测试,并支持SRVCC语音连续性,满足2026年欧盟强制实施的NG eCall的法规要求。

盖世点评:安立的Hybrid eCall方案让车辆紧急通信更安全、更智能。

福特申请磁性车门专利,实现多功能吸附设计

福特为一项磁性车门设计提交专利,旨在利用磁力减少风噪与震动,并在车辆锁止时增强防盗性能。该专利允许磁性组件根据速度或环境自动吸合。

这一设计还可提升车门使用便捷性,尤其在强风或狭窄空间下。

盖世点评:福特用磁吸思路重新诠释车门的人性化与安全性。

Smart Eye携手索尼推出车内传感与虹膜识别技术

Smart Eye与索尼半导体解决方案公司达成合作,将AI感知与索尼IMX775 RGB-IR传感器相结合,开发新一代车内感知与身份认证系统。该方案支持驾驶员监控、生物识别验证及车内支付等多种应用,以满足欧盟GSR与Euro NCAP 2026的安全要求。

图片来源: Smart Eye

IMX775传感器具备500万像素、110 dB动态范围及高NIR灵敏度,可在不同光照下实现精准成像。结合Smart Eye算法,可实时识别驾驶员注意力、疲劳状态及乘员姿态。

盖世点评:车内AI感知正从安全监管迈向个性化体验。

福特申请向下充气式安全气囊专利

福特为一项向下充气式安全气囊提交专利,旨在为后排乘客提供更全面保护。该系统将气囊装置嵌入车顶内衬,在碰撞时自上而下展开,覆盖整个第二排座椅。

该设计延续福特在安全气囊创新领域的探索,也融合此前用于警车与行人保护的专利理念。福特表示,专利申请用于保护创意,不代表量产计划,但显示其持续强化乘员安全的意图。

盖世点评:福特持续拓展在安全气囊领域的布局,彰显以乘员保护为核心的技术思路。

Netradyne发布D-810边缘AI 360°车队安全平台

AI车队管理公司Netradyne推出Driver•i™ D-810系统,集成8摄像头与边缘智能处理,实现全景监控与实时驾驶分析。

该系统可识别盲点风险、疲劳状态并发出语音警示,减少事故与诉讼风险。边缘AI架构保证离线环境下依然可运行,有助于提升车队运营效率与数据安全。

盖世点评:边缘智能让车队安全系统更高效、更自主。

自动驾驶

Aukua发布以太网与IP测试平台MGA8410

Aukua Systems推出新一代以太网和IP测试平台MGA8410,集成流量生成、网络仿真与数据分析三大功能。该系统采用紧凑1U设计,支持10Mbps至10Gbps速率范围。

图片来源: Aukua Systems

其可同时执行流量生成和在线捕获,帮助工程师验证干扰、吞吐量及延迟表现,显著提升测试效率。MGA8410适用于汽车、国防和半导体等多行业网络验证。

盖世点评:Aukua的集成式测试平台让网络验证更高效灵活。

indie发布可见光DFB激光器 助力量子增强与激光雷达

indie Semiconductor推出ELA35可见光DFB氮化镓激光二极管,支持量子计算、激光雷达和工业传感。其具有高稳定性、低噪声和高效率,可在375–535 nm范围内运行。

图片来源: indie

该器件采用indie专有光栅技术,无需外部反射器即可实现单模输出,适用于高精度量子传感和紧凑光子模块集成。

盖世点评:indie以激光创新赋能汽车与量子应用的融合。

TDK推出DRIVE软件方案,提升定位精度与控制性能

TDK发布集成GNSS与INS的DRIVE软件方案,面向ADAS、机器人及越野车辆,能在GNSS信号不稳定环境中实现厘米至分米级定位精度。该方案可在隧道、城市峡谷等场景保持连续导航。

DRIVE无需昂贵传感器,能以较低成本提供高精度定位,并支持多种GNSS接收器和RTK改正。TDK希望以此助力L2及以上自动驾驶系统在更复杂环境中实现可靠控制。

盖世点评:TDK以软件化定位方案为精度要求与成本控制之间的平衡提供了新思路。

耐世特发布直驱手轮执行器

耐世特发布直驱手轮执行器DD-HWA,标志其线控转向(SbW)技术进入新阶段。该系统通过电子信号取代机械连接,实现更灵活的车内布局与精准转向控制。

图片来源:耐世特

DD-HWA兼容12V与48V平台,具备高精度角度感测、冗余设计及轻量化结构,可提升驾驶体验与安全性。目前该技术已具备面向量产的可扩展性。

盖世点评:耐世特正以SbW技术重塑驾驶体验与平台架构。

斯巴鲁获可调悬架专利,实现行驶中外倾角调整

斯巴鲁获得新型自适应悬架专利,可在行驶过程中实时调节车身高度与轮胎外倾角。该系统通过支柱顶部的动力连杆实现动态几何调整。

新结构让车辆能根据转弯、加速等状态自动优化姿态,兼顾赛道性能与日常舒适性,为车辆操控带来更多可能。

盖世点评:斯巴鲁的悬架创新,为量产车带来更灵活的动态控制。

IMDEA研究所开发智能停车协调系统

IMDEA网络研究所推出Cord-Approx系统,通过协调驾驶员分配路边停车位,平均找位时间从20分钟缩短至6.7分钟。

该算法基于真实交通数据模拟,可整合至地图应用,为驾驶员提供最优停车路径。未来有望在多城市落地,缓解拥堵并减少碳排放。

盖世点评:智能协同停车方案为城市交通减负提效提供新思路。

新思科技为STEM赛车运动引入数字孪生赛道和NVIDIA Omniverse

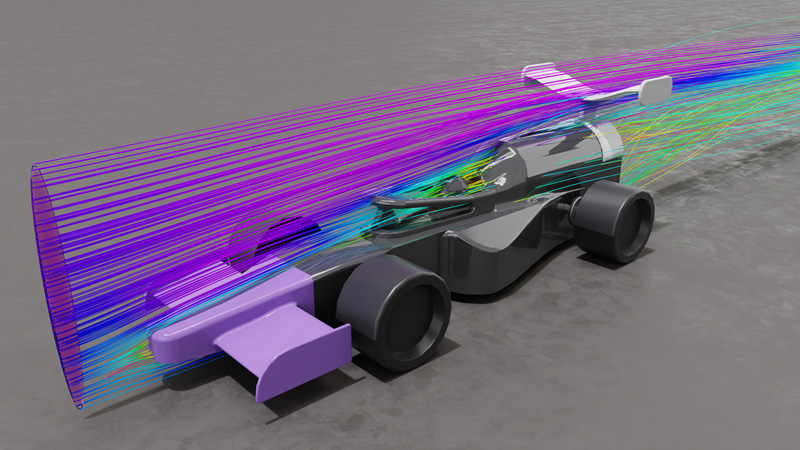

在Aramco STEM赛车世界总决赛上,新思科技推出基于NVIDIA Omniverse库的Discovery引擎,打造数字孪生赛道体验。这一平台让全球学生能免费使用与F1车队同级的仿真软件,学习空气动力学和CFD仿真。

图片来源: 新思科技

学生可在虚拟环境中修改赛车部件、实时观察气流变化,通过互动方式理解工程概念。未来,新思科技将持续推动该计划,帮助学生掌握数字化设计技能,激发他们对STEM的兴趣。

盖世点评:数字孪生技术正让STEM教育更具沉浸感与实践性。

Taoglas推出新型MA58x系列圆盘天线

Taoglas扩展彗星系列,发布MA58x圆盘天线,专为金属结构环境设计,即使在复杂安装条件下也能保持稳定高效的信号性能。该天线支持5G、Wi-Fi 6/7及多种GNSS系统,尺寸仅101毫米,性能提升约20%。

其IP67外壳具备耐候性,适用于车队车辆、重型设备及工业场景,并提供多种安装方式和定制方案。该产品兼顾紧凑外形与高性能,为复杂环境下的无线通信提供可靠连接。

盖世点评:小型化高性能天线正成为智慧出行连接方案的新焦点。

提雅智行将开发交通网络数字基础设施

日本提雅智行(TIER IV)被选入NEDO项目(该项目旨在应对日本人口老龄化导致的交通劳动力短缺),负责开发公共交通的数字基础设施系统,目标是提升自动驾驶公交车的安全与效率。

图片来源: 提雅智行

提雅智行将利用其Autoware开源平台构建车联网系统,实现远程监控、道路数据共享及区域公交数字化。通过该项目,未来日本公共交通系统有望更智能、更高效。

盖世点评:数字化道路网络是自动驾驶服务落地的重要前提。

新能源

福特申请组合式电机转子与轮辋组件专利

福特汽车公司申请了一项组合式电机转子和轮辋组件专利,该组件可能用于未来电动车型。该设计将电机与轮辋集成为一体,无需紧固装置,旨在减轻非簧载重量并提升能效。

专利显示,该装置可为单个车轮独立提供动力,电机转子的旋转直接带动轮辋旋转,从而简化驱动结构。尽管福特表示该专利并非量产计划,但其在轻量化与集成化方面的探索值得关注。

盖世点评:福特正以创新结构设计探索电驱系统的新路径。

英飞凌发布100V汽车级GaN晶体管

英飞凌宣布推出首款符合汽车标准的100V CoolGaN晶体管系列,覆盖信息娱乐系统、车载充电器和牵引逆变器等多类应用场景。该系列产品符合AEC-Q101标准,并具备高效率、低损耗特性。

随着汽车从12V向48V系统转型,GaN功率器件能以更小尺寸实现更高能效,适配未来区域控制与高性能系统。英飞凌计划继续扩展其GaN产品矩阵,推动节能型车载电子发展。

盖世点评:英飞凌在GaN领域的布局,正引领高效功率器件向汽车加速落地。

Littelfuse推出全新栅极驱动器

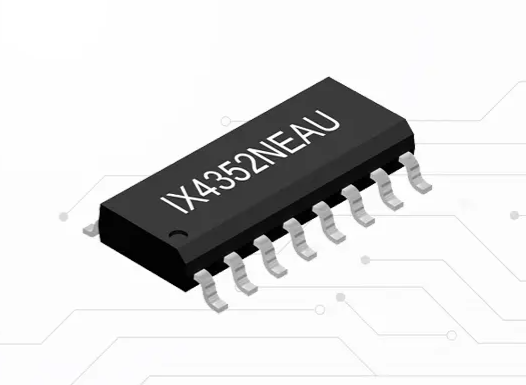

Littelfuse发布符合AEC-Q100标准的IX4352NEAU低侧栅极驱动器,面向电动汽车动力系统与DC-DC转换器。该芯片通过可调负栅极驱动偏压和集成保护功能,减少寄生导通并提升系统效率。

图片来源: Littelfuse

IX4352NEAU能以单芯片实现更高的功率密度与安全性,同时降低系统成本。其设计简化了SiC与IGBT系统的栅极控制,帮助工程师更快实现高效驱动。

盖世点评:Littelfuse通过集成化方案,让高压电驱系统设计更轻量高效。

Melexis推双输入电感式传感器

Melexis发布MLX90514双输入电感式传感器IC,可同时处理两组线圈信号,实现更高精度的扭矩与角度测量。该器件支持SENT、SPC、PWM等接口,适配ADAS及线控转向系统。

MLX90514可直接计算差分或游标角度,降低系统复杂度并减少元件数量。其符合ASIL D标准,确保安全可靠。

盖世点评:Melexis正以创新传感方案支撑智能转向的安全升级。

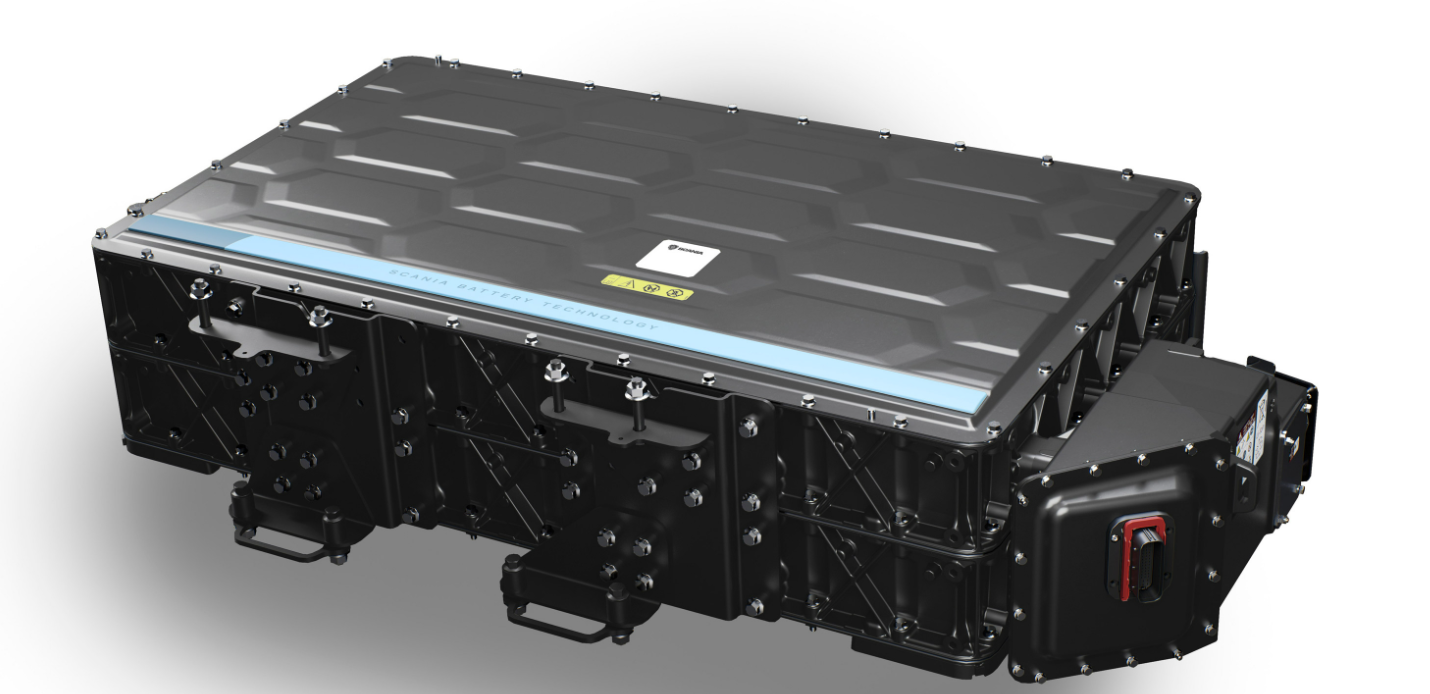

斯堪尼亚发布高地板电动平台

斯堪尼亚在Busworld Europe上推出高地板电动客车平台,续航可达600公里,适配城市公交、校车及机场接驳等场景。其行李空间与燃油车型相当,为长途出行提供零排放方案。

图片来源: 斯堪尼亚

该平台兼容多种充电方式,并结合智能能源管理系统帮助运营商控制成本。斯堪尼亚计划以该平台推动全球客运市场电动化转型。

盖世点评:斯堪尼亚以系统化电动方案拓展零排放出行边界。

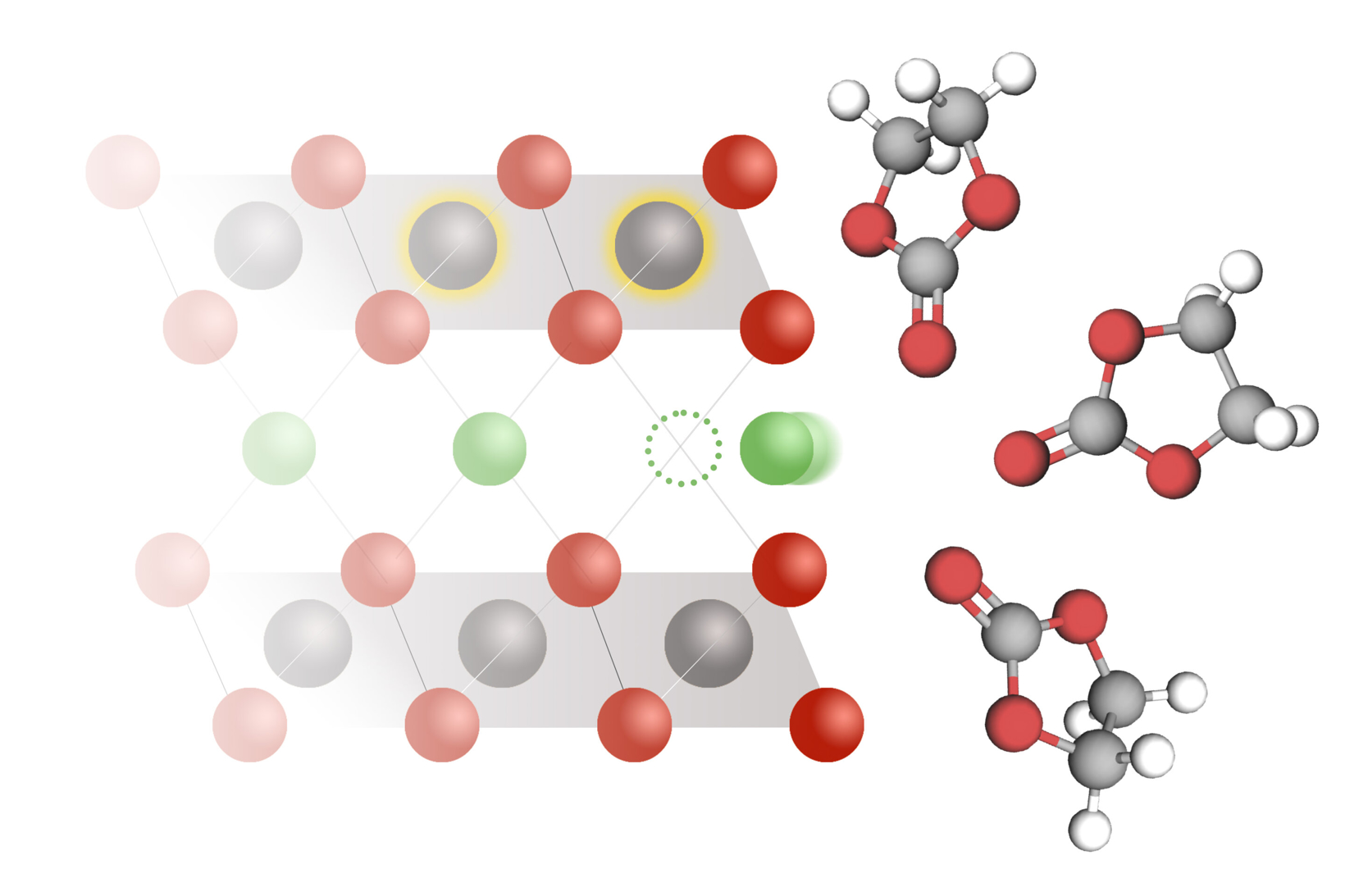

MIT提出锂电反应速率的新模型,揭示电池更快充电原理

MIT研究团队在《Science》发表成果,提出锂电反应速率的新模型,揭示耦合电子-离子转移机制。该理论可指导更快充电、更高能量密度电池设计。

图片来源: 期刊《Science》

通过实验验证,新模型能准确预测不同材料的反应速率,为改进电极与电解质提供方向,有望缩短研发周期。

盖世点评:MIT的研究为高性能锂电池研发提供了科学依据。

中国科学家在固态锂电池领域取得突破,开启量产大门

中国科学院物理研究所黄学杰教授团队携手多家机构,开发出阴离子调控技术,解决了全固态金属锂电池电解质与锂电极之间的接触难题,使电池无需外部压力即可保持紧密贴合。这项成果发表于《自然-可持续发展》期刊,被认为是固态电池实用化的重要一步。

新方法通过在电解质中引入碘离子,使电池运行中自动形成富碘界面,从而提升界面稳定性。测试显示,该电池经历数百次循环仍保持高性能,具有成本低、结构轻的优势,可广泛应用于电动汽车、人形机器人等领域。

盖世点评:这一突破为固态电池商业化按下“加速键”。

意法半导体推出汽车级8通道栅极驱动器

意法半导体(ST)发布L98GD8驱动器,支持48V轻混系统,拥有8个可配置通道,可驱动多种MOSFET结构。该方案为电动压缩机、泵阀等提供更高效率与更低能耗。

L98GD8具备自检、过流、欠压及过温保护,提升系统安全与EMC兼容性,符合车规级要求。其高集成度可减少控制器数量,助力48V电气化平台加速落地。

盖世点评:ST以集成驱动方案提升轻混系统能效与可靠性。

西门子发布SICHARGE FLEX电动车充电系统

西门子推出新一代分布式充电系统SICHARGE FLEX,具备模块化与动态配电能力,可在多桩间智能分配功率,最高输出达1.68MW,满足重卡与公交等高功率需求。

图片来源: 西门子

该系统占地紧凑、支持远程监控及能源优化,可通过云平台实现动态调度。首批系统将部署于奥地利OMV充电网络,计划2026年上市。

盖世点评:西门子以灵活充电架构推动商用电动化基础设施升级。

宾夕法尼亚州立大学利用路灯打造EV充电网络

宾州州立大学研究人员在堪萨斯城部署路灯充电站,验证其作为低成本电动汽车充电方案的可行性。结果显示,其安装简便、充电高效且具环保优势。

研究团队计划推广该框架,助力城市实现公平、可持续的电动化基础设施。

盖世点评:路灯充电方案为电动车基础设施扩展提供新思路。

科学家发明自修复层 提升固态锂电池寿命与安全

中国科学院研究团队在《Nature Sustainability》发表新成果,开发出动态自适应界面层(DAI),可填补锂电池电极与电解质间的缝隙。该层能显著延长全固态锂电池寿命并提升安全性。

实验结果显示,经过2400次循环电池仍能保持90%以上容量,软包电池在无外压下也具备稳定性能。研究团队认为该策略可促进固态电池规模化应用。

盖世点评:DAI自修复技术为固态电池迈向量产提供了新思路。

智能制造及新材料

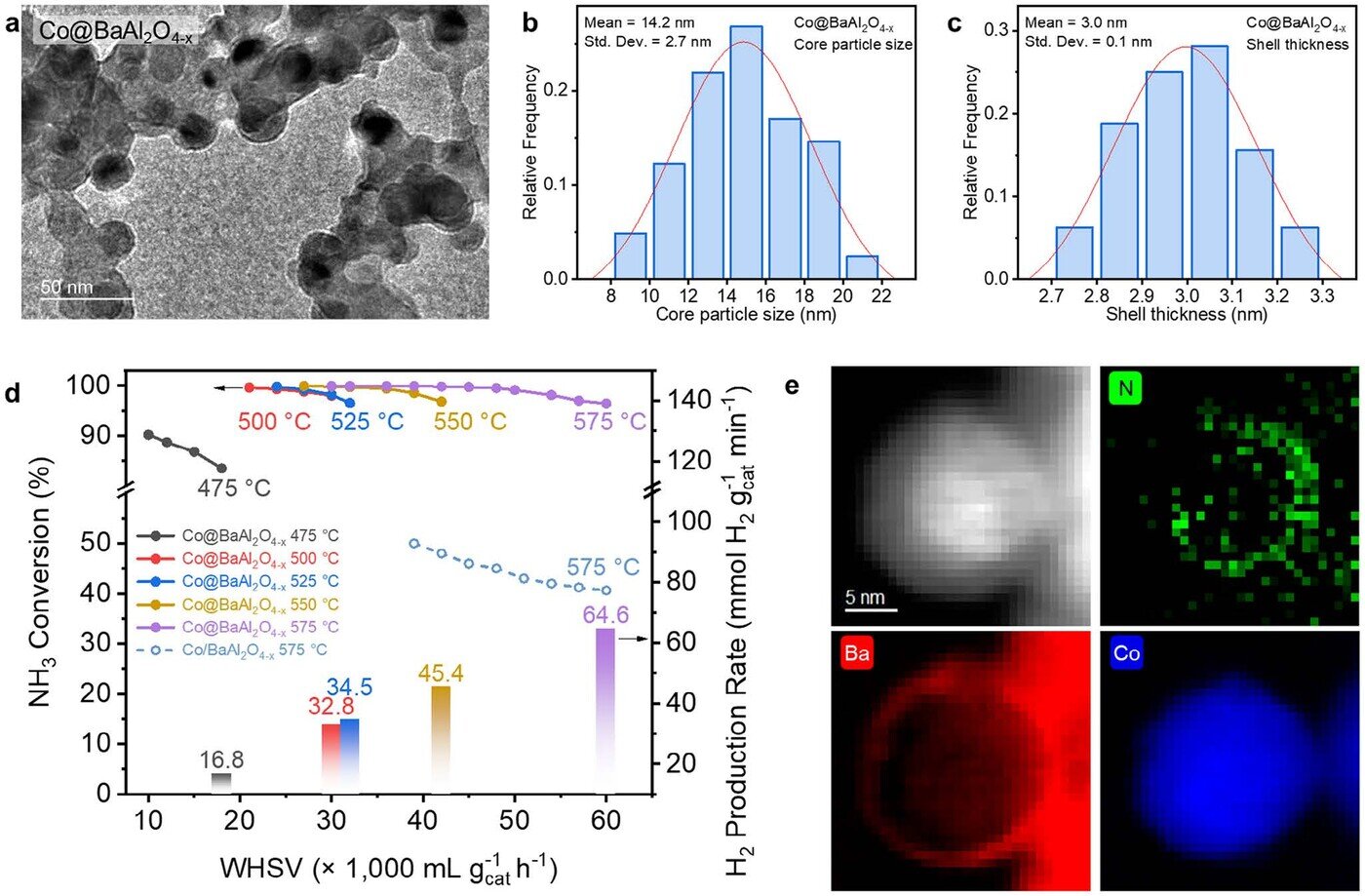

香港理工大学研发低成本钴基催化剂,助推氢燃料车发展

香港理工大学Mengjung Li团队开发出新型钴基核壳催化剂,可在中温条件下高效分解氨以制氢,性能媲美昂贵的钌基催化剂。这一研究成果发表于《Advanced Materials》。

图片来源: 香港理工大学

该催化剂在475°C即可实现几乎完全转化,稳定性与活性兼优,为氢燃料汽车提供了更经济的制氢路径。其创新设计凸显了晶格应变与金属-载体界面的协同作用。

盖世点评:非贵金属催化剂突破为氢燃料车降本增效提供关键支撑。

将铁锈转化为燃料:MANA研发绿色除锈催化剂

日本国立材料科学研究所(NIMS)下属中心之一的材料纳米结构研究中心(MANA)团队成功将“绿锈”——一种混合价态氢氧化铁矿物——改造成高性能氢氧化铁催化剂,用于支持硼氢化钠储氢反应。这一成果使氢气制备不再依赖昂贵的贵金属材料,显著降低了储氢系统成本。

图片来源: NIMS

通过氯化铜溶液改性,研究人员在绿锈颗粒表面生成纳米氧化铜簇,有效提升产氢效率与耐久性。该催化剂能在室温下稳定工作,已在氢动力船舶试点项目中验证,未来或广泛用于氢燃料电池汽车与其他零排放交通工具。

盖世点评:廉价铁基催化剂的突破为氢能社会提供了更可行的绿色路径。

日本东北大学开发新型有机氧化还原聚合物材料

东北大学与日东纺织合作,研制出兼具高能量密度与可回收性的有机氧化还原聚合物材料。研究团队通过将高电荷存储能力的二羟基苯分子引入聚胺中,实现了高亲水性和水体系兼容性,为水系电池的开发提供新方向。

该材料能在室温下作为电极使用,并在低温下分解回收,既降低环境风险,又减少资源消耗。研究人员表示,这项成果为可持续储能材料带来新的可能,未来有望用于电动车和电网储能系统。

盖世点评:可回收有机聚合物材料为绿色电池技术注入新活力。

AI及跨界技术

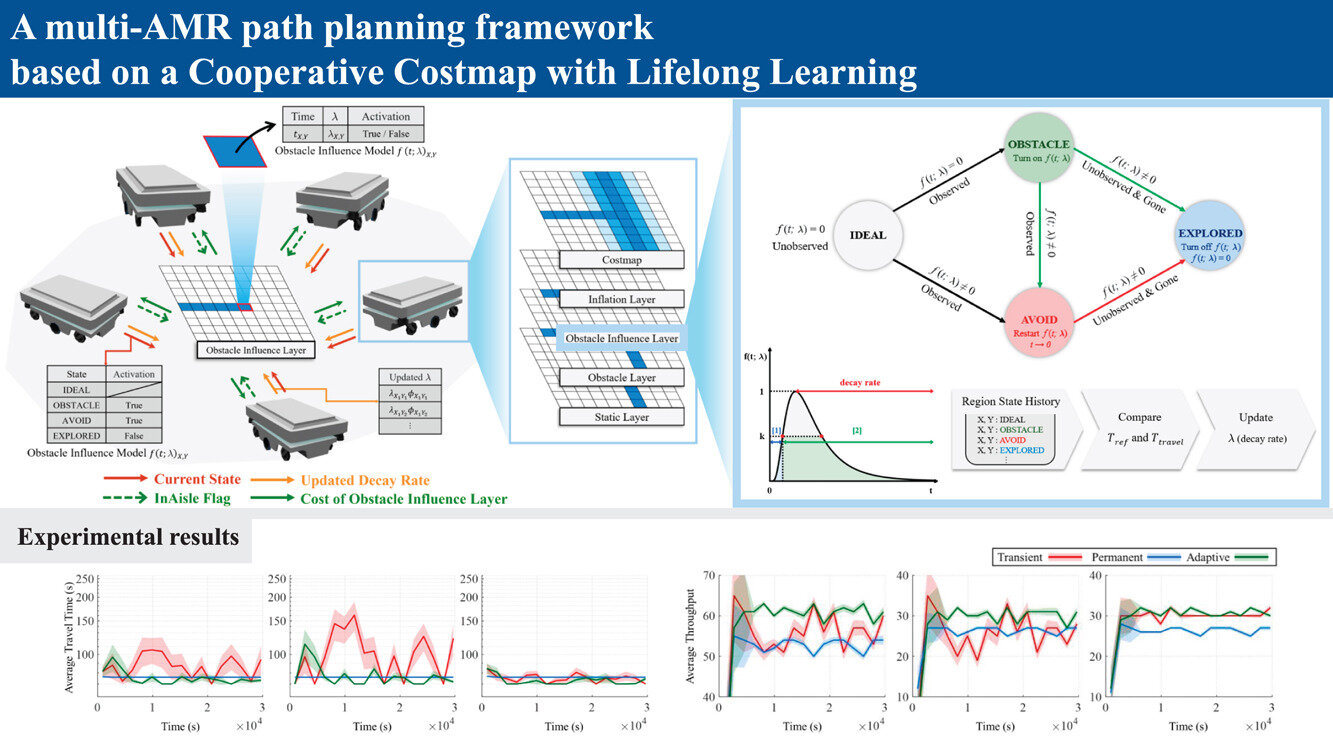

DGIST开发Physical AI 提升机器人群体导航效率

韩国DGIST团队研发“物理人工智能(Physical AI)”技术,将社会传播与遗忘原理融入机器人算法,使其在物流等场景中能更高效地协同导航。实验显示,吞吐量提升18%,平均行驶时间缩短30%。

图片来源: 期刊《Journal of Industrial Information Integration》

该系统无需额外传感器,仅依赖激光雷达即可实现,并兼容现有ROS导航平台,可应用于仓储、无人机及智慧城市交通管理。

盖世点评:模仿社会记忆机制的AI算法让机器人协作更高效。

大阪都立大学研发轻量化无人机遥感检测框架

大阪都立大学研究团队推出SORA-DET无人机视觉检测框架,兼顾高精度与轻量化设计。该系统采用改进的卷积结构与双向特征金字塔网络,可在低功耗设备上实现快速、准确的目标识别。

测试显示,SORA-DET在多项数据集上均取得领先表现,推理速度提升显著,参数量减少近九成。凭借出色的效率与小型化优势,该方案将助力无人机在灾害监测、城市管理及搜救领域更广泛落地。

盖世点评:轻量化设计正在推动无人机视觉识别进入实用新阶段。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。