专访何小鹏:有了十一年纯电的积累,我们才能做出超级增程

二季度财报发布后的电话会议中,何小鹏说月销4万辆将成为小鹏的常态。

过去的10月,这家新势力造车没有食言,共交付新车42,013辆,同比增长76%,环比增长1%,再次创造了历史新高。

作为旁观者,最大的感触俨然集中在“在接连推出一款款纯电车型后,市场层面已经给予了小鹏比较正向的反馈,兜住所谓的底线应该没什么问题。”

而为了追求更高的销量上限,同样需要新的突破口。押宝增程,则是小鹏给出的答案。实际上,早在去年,类似的信号就已释放。北京时间11月20日,终于到了阶段性的交卷时刻。

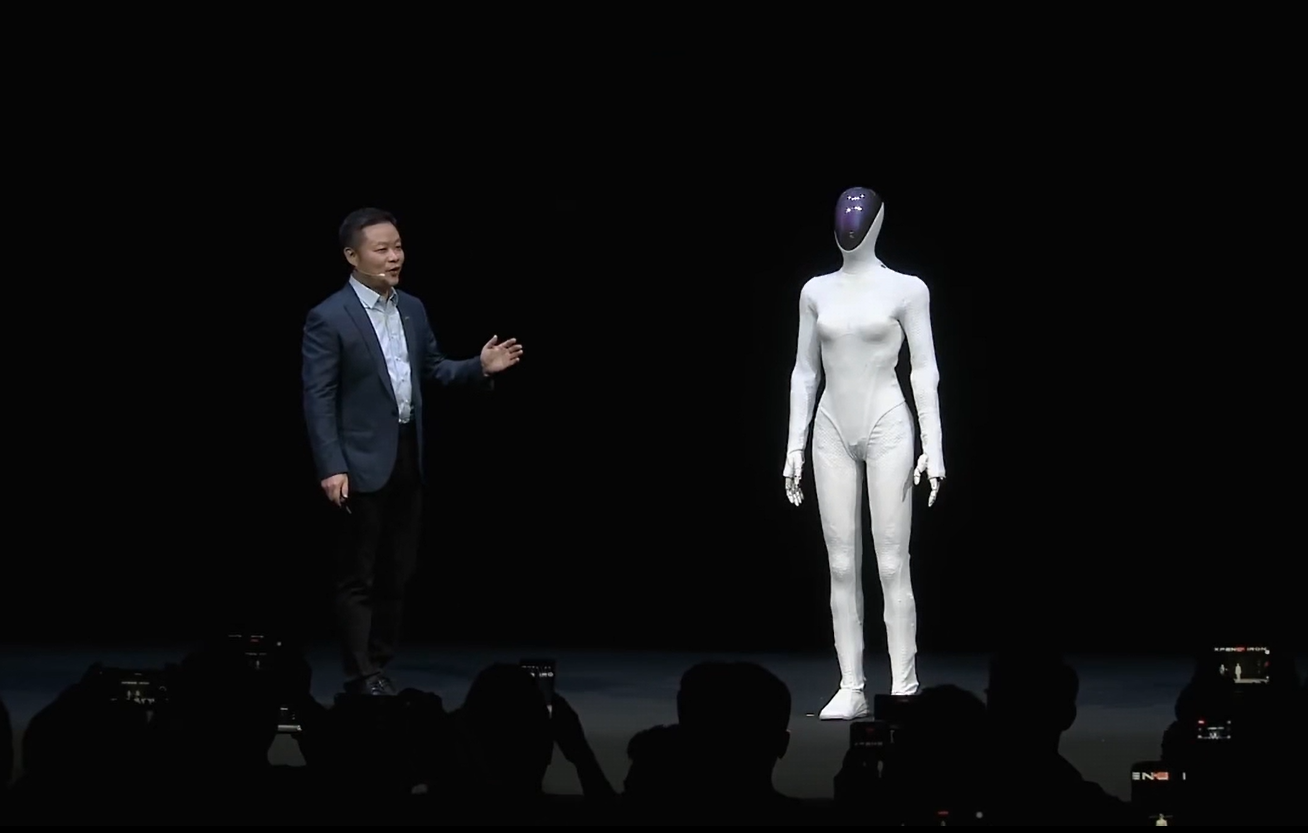

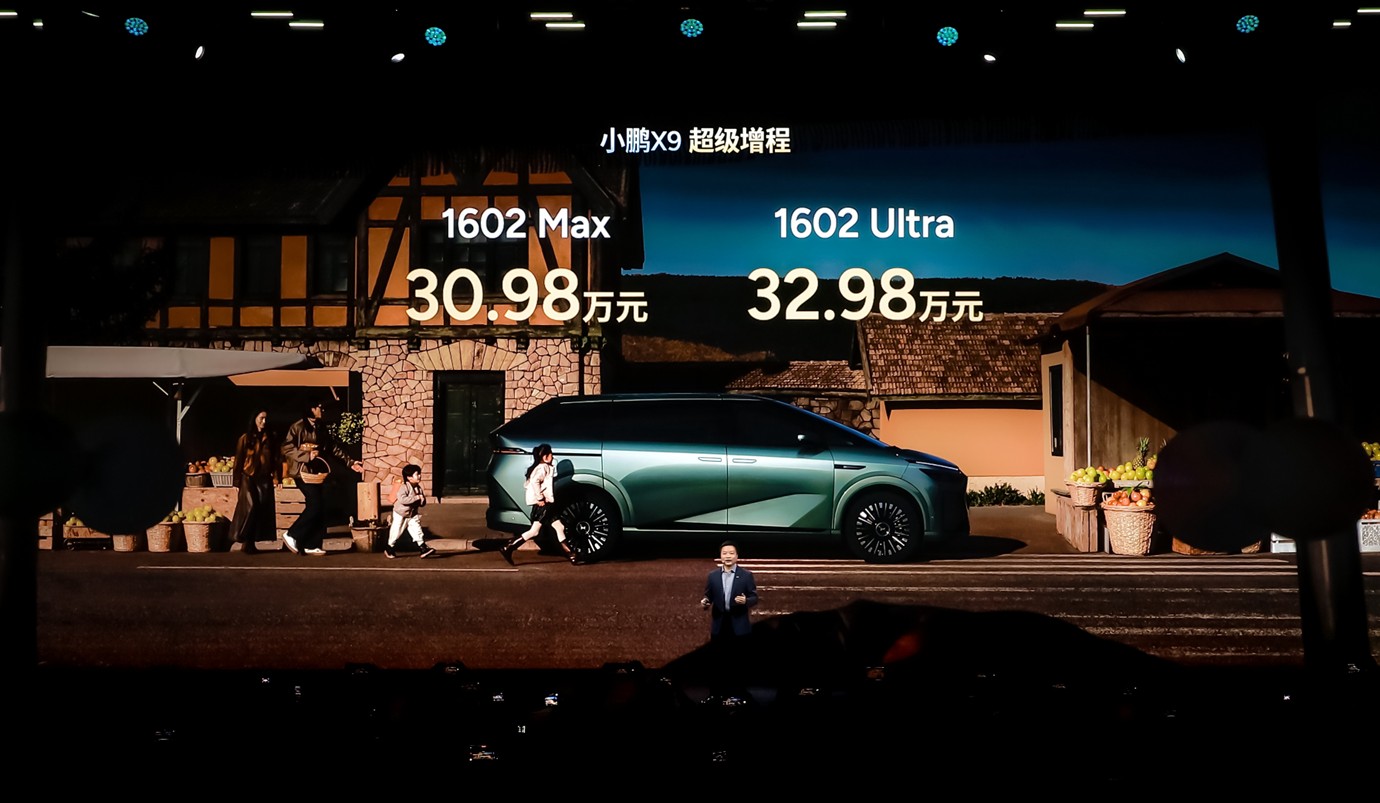

小鹏X9超级增程版正式上市。

关于技术本身,按照何小鹏的说法,目前在售的传统增程车型纯电续航有限,仅能满足城市通勤需求,频繁充电则耗时费力。

反观小鹏,凭借在三电领域十年不断深耕获得的积累和领先的技术创新,成功定义并实现了“超级增程”,将纯电续航做到极致。

作为首发载体的X9超级增程版,不仅拥有452公里的纯电续航,满足一周通勤只需充一次电的需求,更以1602公里的综合续航成为全球最长的大七座车型。

当然,作为旗下首款超级增程产品,在配置上同样不遗余力。

据悉,X9超级增程版是行业唯一实现“63.3度大电池 60L大油箱”的产品,支持800V 5C超充倍率,仅需10分钟即可充电313公里,电池循环次数更超过2000次。

豪华和舒适性配置上,同样表现出色,不仅配备了穹顶星轨氛围灯、AI航空阅读灯、AR-HUD等高科技配置,全车还采用100%软包覆和阿尤斯真木材质。

至于售价,也可谓令人惊喜。共推出MAX与Ultra两个SKU,分别搭载一颗与三颗自研图灵AI芯片,售价分别为30.98万元与32.98万元。

毫无疑问,这一次,小鹏祭出了最大的诚意。也能感受到它想凭借超级增程,让X9在高端MPV市场获得更大份额的决心。

而在上市发布会后,参与了一场小规模专访,整整一小时高密度交流下来,从何小鹏口中,获悉了更多的信息。

以下是部分采访实录:

问:小鹏 X9 超级增程属于旗舰产品,售价定在 30.98 万起,背后的思考是什么?会不会亏本?

何小鹏:这个定价对我们内部来说是一个非常艰难的决定;某种程度上,我们在决定做增程时没想到的是,今年整个中国市场的混动都在往下,纯电在往上。

小鹏推出下一代增程,核心是希望能够让更多原来开油车以及经常要去远方的用户以及一些国家或者充电不方便的用户,去选择超级增程下,这也是我们最终定价的最主要原因。

问:为什么要选择这个节点推出超级增程?

何小鹏:关于为什么推出增程,在内部有少数同学知道,这是我第四次推动增程,前三次并没有推动成功。

在 2023 年我去了很多国家,发现还有很多国家和区域在未来很多年内电力设施还是会很差。

我认为在相当长的时间,这个世界的能源结构应该是由“纯电 混动”所组合的,而增程则是最适合无人驾驶,甚至在将来的机器人体系。

所以,回来之后我决定要坚定投入,做全新一代的增程,比 2023 年的增程要好一大截的增程。小鹏到现在做了11年纯电,我们在纯电积累了很多技术,包括 5C,快充,能耗管理,热管理等,把这些技术放在一起重新思考增程,希望实现纯电开得够远,够安静等一系列的能力。

我们也非常开心看到,不光是我们,过去一年里也有好几个友商都在这条路上走。我相信英雄所见略同。

所以换个角度,我相信我们这一群厂商会再次证明增程在中国甚至全球,还有非常长的生命力,我相信小鹏会在纯电 超级增程“一车双能”的路上,迸发出更大的能力。

问:能否分享一下小鹏的出海进程?超级增程何时会去到海外?

何小鹏:我相信大家都看到小鹏今年出海步伐在加速,我认为在所有的新势力公司中,小鹏在海外市场是做得最好的,从上险量看小鹏是第一,从单价看小鹏也是第一。

小鹏明年多款车都会进入到全球,大概下月底预计会进入50多个国家和地区,明年还会继续增加;明年的四季度,我们要把中国第二代 VLA 带向全球。

我相信小鹏全球化的道路会在2026到2028年这三年看到快速的变化,小鹏X9 超级增程也会进入全球。

问:年初说过,公司可能在第四季度会实现单季度的盈利,现在怎么看待这个问题?另外,从过去一年在 “ICU” 的状态到现在慢慢复苏起来了,这个过程当中您觉得最重要的是什么?在新能源汽车竞争的下半场,想要让小鹏持续保持竞争力,最重要的是什么?

何小鹏:我们刚刚发布了了三季度财报,心中也很笃定,我们四季度盈利的概率是 “五个九”,先不敢说百分之百。

在小鹏的体系里,我们期望有四个能力都要能做好:第一个是技术,第二个是商业;第三个要把全球能力做好,最近的 5 年可能是中国企业走全球非常好的 5 年;第四个要把体系能力建好,在 2022 年小鹏碰到挑战之后,我们在这三年做了巨大的变化和调整。

我觉得后三年小鹏会再上大台阶。

三季度我们大概花了24个亿做研发,四季度会更高。实际上,小鹏是一个研发效率特别高的公司,我相信在这么高的单季研发投入情况下,我期望在未来的三年,大家会看到我们进入到从 AI 驱动开始正在进行的、融合的创新里,涌现出更多的完全不一样的硬软件能力。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。