被平台“绑架”的司机

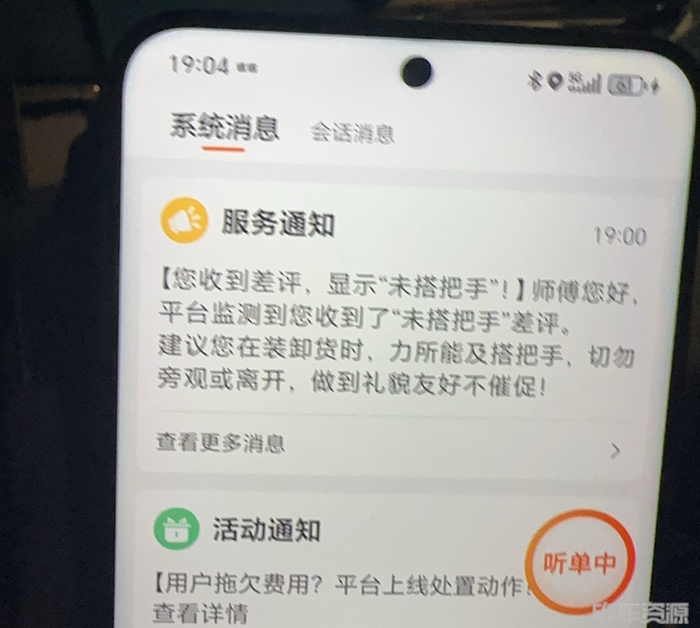

“师傅您好,平台监测到您收到一则‘未搭把手’差评,建议你在装卸货时,力所能及搭把手。”

货运司机黄师傅向电车资源展示这样一则信息,解释道:“这种差评不扣分,但是限制抢单率。我看网上有定制装卸加钱的车贴,买来后一直没敢贴,怕平台罚。”

这看似细碎的困扰,恰是当下千万货车司机生存状态的缩影。当货运平台用算法重构了公路物流的运转逻辑——平台在肆意生长,从车贴样式到接单权限,从运费抽成到账户提现,甚至职业尊严的底线,司机逐渐被深度捆绑。

而这一切的发生,又与中国公路货运市场从增量扩张转向存量博弈的关键节点不期而遇。市场格局的变化,让平台的强势地位愈发凸显,司机的议价空间则被持续挤压。

据相关报道,从2021年以来,监管部门已经多次约谈不限于货拉拉、满帮、快狗打车在内的网络货运平台,多围绕着运价、平台规则、司机权益、司乘冲突在内的相关议题。

被平台“绑架”的司机,是否可以迎来“解绑”的时刻?

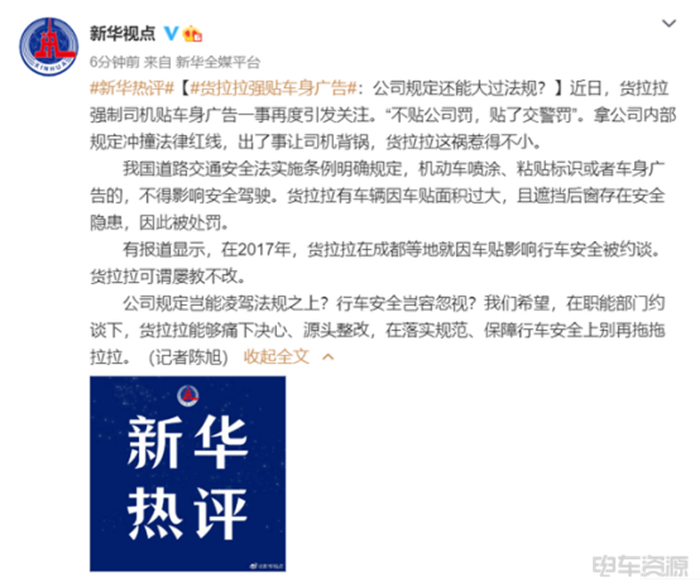

车贴管理和抽成挂钩,司机的“不得不选”

早在今年7月8日,中国道路运输协会组织满帮集团、货拉拉、滴滴送货、快狗打车四家主要网络货运平台联合签署并公开发布的《网络货运信息交易撮合平台保障货车司机合法权益自律公约》中就明确提到,不强制或者变相强制司机使用车贴。

车贴从诞生之时的分辨标识,逐渐成为低成本广告媒介,核心驱动力是商业品牌的户外营销需求,将车辆转化为“移动广告牌”。

在共享出行领域,国外市场上,Uber、Lyft 等平台虽要求司机展示品牌标识(如挡风玻璃贴纸),但明确禁止车身广告,以免影响车辆外观统一性。这种做法更注重用户识别效率,而非品牌曝光密度。

随着共享经济、货运平台的崛起,车贴被部分平台赋予新的效用——司机管理与流量绑定,其商业逻辑从“自愿合作”转向“强制摊派”,这也是国内最大的即时货运平台等平台车贴模式的争议核心。

司机们如果不接受车贴相关的不合理要求,就可能面临无法接单的困境,这实际上就是一种变相的强制摊派。

黄师傅说:“虽然现在平台不强制贴车贴,但是会扣200的保证金,每单多扣8%,这其实还是变相地要求贴车贴。”

贴车贴优惠订单抽成11%,不贴车贴抽成19%。这样的选择题摆在司机面前,其实已经帮司机在无形中作出了选择。

对于司机而言,面临的风险要多一重。一方面,在一些地区,不符合规定的车辆外观可能面临交通管理部门的处罚;另一方面,一旦车贴出现损坏、褪色等情况,司机就可能面临平台扣除保证金的风险。

不难看出,车贴的演变其实是围绕需求与权力关系:当车辆所有权清晰时,车贴是自愿选择的工具;当平台掌握流量分配权,且司机与平台为松散合作关系时,车贴容易异化为强制成本——本质是平台将品牌建设成本转嫁给弱势一方的制度设计。

此外,滴滴对于车贴的管理并没有明显的强制性,而快狗打车率先作出落实。

实际上《自律公约》签署后,从11月开始变相强制贴车贴就属于违法行为,但据了解,目前某些平台对于车贴的要求仍然在继续。

低运费、千元押金,司机的不可承受之重

几乎所有货运平台都要求司机缴纳数千元不等的押金,这笔资金往往需要满足一定条件才能退还,比如完成规定的订单量、无投诉记录等。

但司机的账户资金提取时,设置了诸多限制,有的平台规定每周只能提现一次,有的则要求账户余额达到一定数额才能申请。

当司机与平台发生纠纷时,平台甚至会冻结账户资金作为惩罚,而司机要想追回资金,往往需要经过漫长的投诉和仲裁流程。

这种对资金的控制,让司机在面对平台的不合理要求时,不得不考虑断供的风险。

2025年7月31日,市场监管总局正式发布《网络交易平台收费行为合规指南》并即时施行。

该指南针对网络交易平台向平台内经营者收取的各类费用作出进一步规范,涵盖佣金、抽成、会员费、技术服务费、信息服务费、营销推广费等常见收费项目,旨在通过明确合规边界,引导平台收费行为走向规范透明。

司机也同样面临着低价单泛滥带来的生存挑战。虽说平台在运价走低的路程上并不无辜,但真正左右运价沉浮的,始终是“车多货少”这一最根本的供需格局。

平台所扮演的,更像是价格的发现者与竞争的放大器——它未直接催生低运价,但以高效而残酷的方式,将早已存在的低运价真相直白呈现。

评分体系和无处不在的金融

平台通过引入乘客评分机制来约束司机行为,这本是提升服务质量的有效手段,但如今却演变成了司机的“紧箍咒”。

一旦评分低于某个阈值,司机就会被限制接单甚至封号。然而,评分的客观性却难以保证,部分乘客会因个人情绪随意给出差评,而司机的申诉往往难以成功。

为了维持高分,减少司乘矛盾,司机不得不无条件满足乘客的不合理要求,比如超载、绕路接人等,即便这些要求可能违反交通规则。

评分体系的异化,让司机也在一定程度上丧失了职业尊严。

除此之外,司机四周正在被货运平台衍生的增值服务不断植入,如ETC、能源、保险、金融等,这些被视为平台未来最具想象空间的利润奶牛。

许多货运平台为司机提供金融服务,如购车贷款、运费垫付、小额信贷等。这些金融服务看似为司机解决了资金周转难题,实则隐藏着诸多陷阱。

部分司机为了拥有自己的运输车辆,在不了解详细贷款条款的情况下匆忙贷款,最终发现还款压力巨大,一旦运输业务出现波动,便可能面临逾期还款的风险,进而影响个人信用记录。

满帮集团旗下的运满满、货车帮这两大货运平台,以“无息使用”或低息的口号,吸引货运司机办理“司机贷”。可到了实际还款时,司机们才发现要支付高额利息。众多使用该贷款产品的货运司机反映,实际利息高达36%,已然超出了规定期限内借款年利率24%的标准。

正是这种宣传与实际的巨大落差,最终使得运满满、货车帮与货运司机闹上了法庭。

天眼查显示,2016年12月成立的贵州货车帮小额贷款有限公司累计涉570多起司法案件,其中超90%为该公司作为原告的借款类纠纷。平台面对不还款的货运司机进行封号。

除了封号之外,在黑猫投诉平台上,不少使用“司机贷”的用户反映,贷款出现逾期后,遭到运满满、货车帮平台封号或限制接单,同时平台通过联系亲朋好友、堵门等方式进行暴力催收……

小结

从监管部门的频繁约谈也可以看出,网络货运行业正处在飞速发展和激烈竞争下的失序局面,监管部门的密集介入也正是从无序走向有序的信号。

监管已至,“解绑 需多方发力,我们期盼行业成熟,也期盼司机能够在职业中找到认同感,让货运回归该有的温度。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。