蜂巢汽车:AI驱动下的下一代座舱体验革命及场景化解决方案

2025年9月11日,在第五届未来汽车AI计算大会上,蜂巢汽车电子智能座舱产品线总监高志详细阐述了AI在智能座舱领域的演进历程及其对座舱技术的革命性影响。他指出,AI技术从早期的技术萌芽到声控纪元、对话革命,再到VLM和VLA的兴起,逐步推动了智能座舱在智能驾驶辅助、娱乐体验升级及办公社交交互等方面的显著提升。

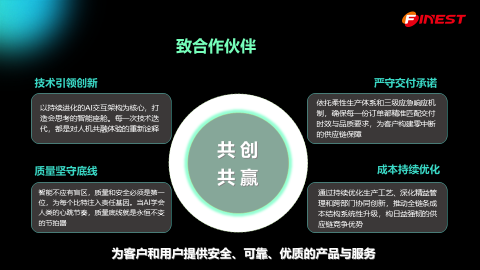

面对未来,蜂巢制定了清晰的智能座舱进化路线图,通过端云协同模式提升响应速度和隐私保护,同时不断推动算力提升和硬件形态创新。此外,蜂巢秉持开放合作态度,与客户及友商共同探索合作机遇,力求在竞争中实现共赢,为客户提供安全、可靠、优质的产品与服务。

高志 | 蜂巢汽车电子智能座舱产品线总监

关于AI的发展历程,其概念虽早在20世纪50年代便已提出,但实质性发展主要集中于2010年之后。2010年前为AI技术萌芽期;2010年至2018年进入声控纪元,以NLP技术为核心;2018年至2022年则迎来对话革命,LLM成为代表,典型案例如ChatGPT已广为人知;2022年后,VLM兴起,支持图像描述、以图搜图、视觉问答等功能;近两年,VLA进一步拓展,通过引入Action实现具身智能,可完成单段式或双段式操作指令。

AI技术对智能座舱的影响主要体现在三个方面,一是智能辅助驾驶,通过环境感知与决策支持,提升驾驶安全性与便利性;二是娱乐体验升级,涵盖音乐播放等多媒体功能优化;三是办公社交交互,构建多模态人机交互场景。

其场景十分多样。第一个场景是多模态人机交互,语音识别已实现流畅对话,可提供情绪安抚、故事讲述、知识问答等服务;手势控制支持指令操作;眼球追踪技术可识别用户视线焦点,优化屏幕交互;面部识别则能分析疲劳状态与情绪变化,并据此推送个性化音乐或互动内容。

第二个场景聚焦于个性化与情感化服务。试想未来乘车时,用户上车后,车辆通过感知系统识别用户身份,可自动调节座椅至用户偏好的位置,并根据车内外温度调整空调设置。同时,系统将播放用户喜爱的音乐,配合氛围灯光及声光电效果,营造出舒适的乘车环境。用户上车后,仅需数秒,预设场景即可全面呈现。

第三个场景为智能导航。当用户进入车内,环境准备就绪后,系统可识别当前时间,结合用户日常行程智能规划行车路径。

总体而言,汽车发展过程中,从早期注重马力和操控性能,到电动化转型及ECU的普及,最终迈向智能化阶段,以算力为核心驱动力。对于座舱系统而言,其发展历程亦呈现显著变化,早期座舱功能单一,只支持"广播"等,用户主要关注驾驶行为;随后逐步实现视觉、听觉、触觉、嗅觉及交互等多维度感知;最终将回归“无感化”服务,即系统通过主动识别用户身份,无需用户交互即可提供智能化服务。

图源:演讲嘉宾素材

AI驱动下的座舱技术革命

座舱技术变革中,云端与端侧AI大模型是常被探讨的两大方向,二者各有优劣。端侧AI在响应速度、隐私安全保护及降低网络依赖性方面表现突出;而云端AI则在响应规模、计算成本效益、模型能力及个性化服务程度等方面更具优势。各企业需结合自身需求,权衡利弊以作出合理选择。

当前,端侧AI的发展势头较为强劲。在端云协同模式下,端侧与云端承担不同职能:端侧主要负责实时响应、硬件控制及基础AI功能,同时在数据生态层面实现数据聚合,并构建自愈架构;云端则专注于大模型训练、大数据计算及弹性算力分配,可灵活调整各云端间的计算资源配置。

关于座舱算力的变迁情况,以高通8155、8295和8797三个芯片为例,CPU算力从105K提升至220K再跃升至650K,增长达6倍;GPU算力从1.1G提升至3.1G再增至8.1G,增幅达7至8倍;NPU算力则从3.4TOPS提升至30TOPS再跃至320TOPS,晋升近100倍。可以看出,近年来AI技术的进化成效显著。

关于座舱算力爆发的关键因素,我们认为主要有以下几点,一是多模态交互需求;二是高精度环境感知,激光雷达、毫米波雷达等传感器数据的融合计算对算力提出了更高要求;三是沉浸式渲染技术,画面呈现已成为重要体验要素,数字仪表、AR-HUD等视觉应用均需GPU算力支持;四是边缘计算负载,各终端需部署本地化AI模型;五是OTA升级冗余设计,智能化设备需为未来5至10年的发展预留算力空间。

对于未来座舱硬件形态,业界已有较多探讨,主要包括One Chip、One Board和One Box三种形式。单芯片方案已实现座舱、智能辅助驾驶甚至网联功能的集成;双芯片方案通过单板部署多个芯片,具备更高的灵活性;若原有控制器算力不足,还可通过叠加AI计算盒的方式进行算力扩展,同样体现了灵活性的设计理念。

跨域融合与AI协同架构存在若干痛点,例如芯片异构、标准缺失等。然而,这些问题实际上并非难以攻克,已有多种方式与策略可加以应对,如算力整合、数据互通、算法进化以及安全强化等,均可有效解决上述痛点。

关于未来AI与汽车的融合发展,近期有消息称,扫地机器人企业追觅已进军造车领域。由此可见,未来AI汽车的发展已非技术难题,互联网、消费电子、家电等行业纷纷涉足汽车领域,为汽车界注入了诸多新元素、新科技与新技术。那么,未来汽车将呈现何种面貌?我们不妨大胆畅想:飞行汽车或许将成为现实。

目前,亿航、小鹏等企业已着手研究飞行汽车,只要相关法规允许,其实现应非难事。此外,脑机接口技术于今年初取得重大突破,未来或可实现脑控操作,即车辆识别乘客身份后执行相应操作,甚至可能通过读取脑电波并将其转化为控制信号。未来,汽车与具身机器人、具身智能相结合后,机器人或许也将具备变形等功能。

蜂巢智能座舱进化

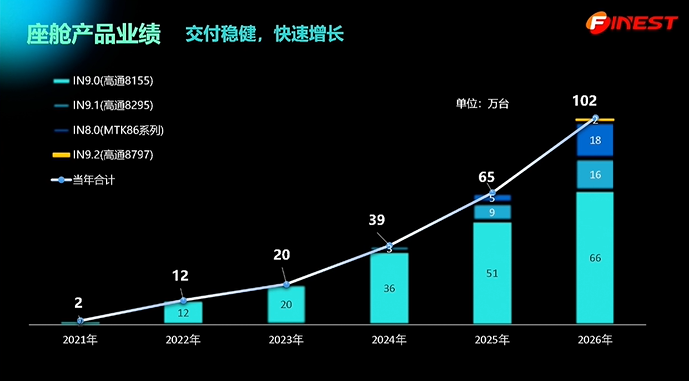

蜂巢成立于2019年,2021年我们实现了首个平台,基于高通8155平台的量产,并持续稳定供货至今。此后,我们保持每1-2年对功能进行一次强化升级,并相继推出了第二代和第三代产品。

近期,我们还在推进基于高通8797的平台的研发,该平台算力强大,但成本也相对较高。目前,该平台落地的车型主要以长城旗下车型为主,因为蜂巢是长城的全资子公司,现阶段80% - 90%的产品供应给长城旗下品牌,当然也有部分外部合作车企。

图源:演讲嘉宾素材

从上图可以看出,座舱产品的市场表现呈现出积极态势。自2021年量产以来,已展现出上升型爆发式增长的特征。具体数据方面,2024年全年销量达39万台,预计今年销量约为65万台,明年销量可能达到102万台。截至2025年年底,高通8155芯片的装机量预计将超过120万台,8295芯片装机量约为12万多台,而MTK86系列芯片装机量预计在5万台左右。8155芯片通常支持五块屏幕和九路摄像头接入,这是较为常见的配置。8295芯片在8155的基础上进行了升级,可支持多达11块屏幕和10路摄像头接入,并预留了泊车辅助功能接口。

MTK86系列芯片则主打极致性价比,以极低的成本提供了极高的算力和性能,适用于8155和8295之间的市场定位,满足众多低价车和中低端车型的需求。该系列芯片支持四块屏幕和九路摄像头接入,并集成了自带4G或5G的TBOX功能。

目前最高端的产品平台为8797平台,该平台预计于明年正式量产。其配置极为先进,支持13个显示屏、14路摄像头接入,以及104路数字麦克风阵列。5G网络功能已在设计中预留空间,目前虽未集成,但未来可根据需求进行添加。此外,该平台支持单侧大模型部署,AI算力较前代产品提升了10倍。除性能实现飞跃式提升外,该平台还支持端侧部署,并具备舱驾融合的潜力。我们此前专注于8397平台开发,后转至8797平台,正是基于对未来舱驾融合趋势的考量

从技术层面而言,只要拥有稳定的客户群体与专业的技术团队,且团队对技术有充分信心,技术难题大多可迎刃而解,毕竟技术路径大体趋同。然而,在项目管理中,成本、周期与质量构成了一个“三角关系”,其中任何一方的变动都会对其他两方面产生影响,尤其是成本与周期,二者关联紧密,成本上升往往导致周期延长。

在当前的项目中,我们面临客户要求多变的情况,这并非个别现象,而是行业激烈竞争下的普遍趋势。客户往往既希望提升产品性能,又要求成本保持不变甚至降低,同时项目周期还需不断压缩。面对这样的挑战,我们的策略是聚焦核心目标,将看似不可能的任务变为可能。

在宏观层面,诸如地缘政治关系、国家间关系等因素,如贸易战、关税政策等,均会产生显著影响。以今年3月为例,这些因素导致众多原材料发生变动,价格也随之起伏。切不可小觑关税的作用,其一旦调整,便可能导致原材料供应受阻。在此情况下,保障供应成为首要任务,同时需满足不断更新迭代的流程体系要求。

当前,多项新法规逐步出台并日趋规范,包括V2X、eCall等相关法规。面对这些变化,应采取何种应对策略?首先,实施灵活的出海策略,紧密跟随客户需求;其次,开展关键原材料的双备份验证,即在选材时选取备份材料,当主材料供应不足时,迅速评估替代方案以解决问题;此外,推进体系渗透开发,实现相互成就,将体系融入开发流程,减少对体系和流程的抵触情绪,并在开发完成后同步进行体系认证;最后,打通与法规制定团队的沟通渠道,提前与法规制定专家及相关协议组保持联系,在法规出台前获取相关信息,从而进行预留设计,包括硬件预留,而软件则可通过迭代提前完成。

在开发过程中,确实面临着巨大挑战。当前产品复杂度显著提升,诸如跨域融合、车云协同以及AI智能等概念虽被广泛宣扬,但对于产品本身而言,其复杂程度相较于以往已大幅提升。那么,应如何应对这一问题?是否应实现软硬件充分解耦?实际上,真正的完全解耦是难以达成的。正如昨日一位嘉宾所言,完全解耦是否可行尚存疑问。那么,我们该如何着手?只能追求相对解耦,或可称之为“神似解耦而形未解耦”,即通过仿真模拟技术来模拟硬件环境,使系统运行不依赖于实际硬件。

关于第二个新平台的启动前置,应如何理解?以往,我们在选择芯片或平台时,通常是在芯片平台相对成熟之后进行选择,选定后基本可直接投入应用。然而,当前情况已发生变化,无论是MTK还是高通,我们基本上是与他们同步开展开发工作。甚至DSP等芯片,一旦他们开始SOP,三个月后我们的产品也需同步实现量产。

在此情况下,我们采取背靠背协同开发策略,与芯片供应商共同制定开发计划。在开发过程中,要求芯片供应商在遇到任何痛点问题,如需进行硬件改动、实验未通过或存在散热问题时,尽早通知我们。这样,我们可以在主机设计上做出灵活调整,避免在芯片供应商临近量产时才得知问题,从而陷入被动局面。

当前,需求频繁变更是普遍现象。以往,特别是合资公司,其需求通常在确定后才会发包,开发过程中变更较少。但如今,面对国内客户,特别是在行业竞争如此激烈的情况下,这已不再可能。我们面临着来自不同用户、媒体以及友商竞品的各种声音,因此需求变更极为频繁,甚至在产品SOP后仍有变更需求。针对这一情况,我们采取分级、分阶段管理的方式,将需求划分为不同级别,涵盖中小变更、硬件、软件等多个方面。

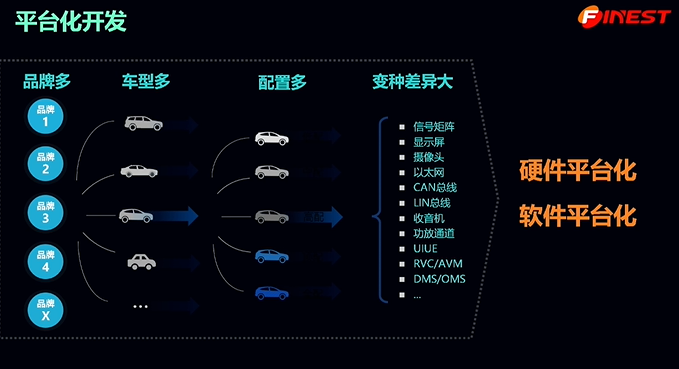

接下来,我们按阶段进行规划:在项目早期应如何推进?中期又该如何把控?临近SOP时又需采取哪些措施?具体细节可后续深入探讨。此外,当前车型种类繁多,品牌林立,我们如何实现快速响应,进行平台化开发,并在统一平台上实现差异化设计,是一个重要议题。同时,安全需求对于开发而言至关重要,是保障产品安全性和合规性的关键。然而,若在功能安全尚未完善的情况下,盲目追求安全功能,反而可能引入诸多漏洞。

为此,我们需向开发团队灌输正确理念:安全设计的初衷是提升产品安全性,便于合规性审查的通过。因此,应将安全需求提前纳入规划,并根据其复杂度灵活应对。那么,开发完成是否就意味着项目终结?实际上,从0到1的突破并非最难,真正的挑战在于从1到10、从1到100的规模化推广。量产后,问题层出不穷。近期,我们就遭遇了销量攀升而产能紧张的困境,这虽是幸福的烦恼,但若供货不及时,导致客户缺料、主机缺货,车辆将无法下线。过去,我认为这主要是工厂端或采购端的问题,但现在发现研发同样至关重要。在此情况下,研发团队需迅速寻找替代方案,加快开发上车应用,并进行验证,以确保供应量,同时应对备货周期长和紧急追料等挑战。

除追料工作外,研发端同样至关重要。以市场质量问题为例,我们的客户长城对质量要求极为严苛。在此,我为长城做一下宣传,其对质量的严格要求,实则是对用户最大的尊重。长城领导曾提出这样的观点:客户以真金白银全额支付款项,而我们交付的样车却存在缺陷,这显然不合理。这一观点颇具道理,但同时也对我们的研发和制造环节提出了极高要求。在此情况下,我们需迅速响应,做好知识沉淀,尽量避免重复犯错。关于用户诉求与反馈,以量产后的情形为例,有时媒体进行相关报道后,相关信息会在网络上广泛传播。用户纷纷表达对某些功能的强烈需求,甚至有用户提出众筹升级硬件的诉求,如将8155芯片更换为8295芯片,涉及数量达一万台、两万台等情况,我们确实遇到过此类案例。面对这种情况,我们需迅速评估并给予客户明确答复。

此外,平台迭代速度极快,往往一个平台刚量产,下一个平台便接踵而至,使我们难以跟上步伐。以预控团队为例,其研发工作所需的人力物力投入巨大,通常需百余人参与。若平台迭代过快,投入成本将大幅攀升。因此,我们需从平台规划视角出发,确保规划准确无误,与客户共同商讨确定最优平台方案,尽量踏准市场节奏。我们产品销量之所以能快速增长,也得益于客户精准的市场眼光,使我们基本能够踏准市场节奏。

最后要提及的是持续降本要求。虽然我将其放在最后阐述,但这一要求至关重要。每一代产品推出后,受友商竞品及行业整体趋势的推动,成本需快速下降。事实上,与三年前相比,我们的成本已降低了30%至40%。那么,成本是如何实现下降的呢?谈判降低价格是一方面,但研发环节通过换量、优化方案以去除冗余等举措,同样是一项规模庞大的工程。

图源:演讲嘉宾素材

我们针对硬件和软件均进行了平台化部署。由于各车型存在差异,如信号矩阵、收音机需求、功放通道、UI、UE等方面各不相同,我们采取了相应的平台化策略。软件平台化方面,采用主分支开发模式,根据各车型差异进行定制化供给,这便是我们平台化的总体路径。简单来说,我们从1.0版本起步,历经2.0版本,直至目前的3.0版本,这是我们近年来持续推进的工作。起初,我们几乎未实施平台化。随着车型数量增多,我们发现成本与质量均难以控制。因此,近两年我们着重开展平台化部署工作,从电子、结构、软件、需求、测试等多个维度进行全面优化。

合作共赢展望

我们的核心技术涵盖硬件与软件两大领域,其中软件细分为BSP、MCU、Audio、安卓开发、应用开发等多个方面,同时涉及功能安全、信息安全及测试等关键环节。在合作模式上,我们虽专注于硬件与底层软件的开发,但针对客户的多样化需求,均能提供灵活应对方案。从上层应用到底层软件,乃至硬件代工等各个环节,我们均具备相应的合作策略。

图源:演讲嘉宾素材

我们秉持开放态度,积极与客户及友商沟通,探寻合作机遇,力求在竞争中谋求共同发展。目前,我们的合作客户中既有已实现量产的伙伴,也有正在商谈中的潜在合作对象。此外,我们还构建了完善的供应链体系,尽管此处展示的仅为部分合作伙伴,主机供应链的丰富程度远不止于此。

在此,我们向广大客户、友商及优秀供应商致以诚挚的感谢。我们坚持技术引领创新,严格恪守交付承诺,坚守质量底线,并持续优化成本。我们的最终目标是为客户和用户提供安全、可靠、优质的产品与服务。

(以上内容来自蜂巢汽车电子智能座舱产品线总监高志于2025年9月10日-11日在第五届未来汽车AI计算大会发表的《智舱进化论:AI驱动下的下一代座舱体验革命及场景化解决方案》主题演讲。)

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。