灵活开放打通全链路,哈曼中央计算平台方案加速智能化落地

今年,受供给侧和需求端双重驱动,车载中央计算平台步入高速发展的关键阶段。

供给侧层面,车规级SoC算力的跨越式增长、芯片集成度的持续提高、硬件标准化程度的不断提升,叠加“软件定义汽车”理念的深化,推动中央计算平台从早期概念验证阶段平稳迈向规模化量产。

同时在需求端,消费者对高端智能座舱沉浸式体验的追求、对高阶辅助驾驶功能可靠性与普及度的更高要求,多重因素交织形成强大驱动力,进一步推动中央计算平台向高集成,高性能、高兼容性、低成本的方向持续优化演进。

据预测,到2030年,该平台架构在全球汽车市场的装机总量将突破2500万台。可以预见,中央计算平台将不仅是汽车产业向前发展的硬核引擎,更是未来车企竞争的战略高地。

在盖世汽车第五届未来汽车AI计算大会上,哈曼汽车事业部智能座舱全球电子工程副总裁李培治谈到,在中央计算平台发展的进程中,中国市场扮演着双重关键角色,不仅是全球最大的潜在需求市场,更在智能座舱交互创新、电子电气架构演进及软硬件协同设计等领域展现出显著的技术引领力,持续主导全球汽车产业电子电气架构的技术路线方向。

李培治丨哈曼汽车事业部智能座舱全球电子工程副总裁

电子电气架构的多元技术路径

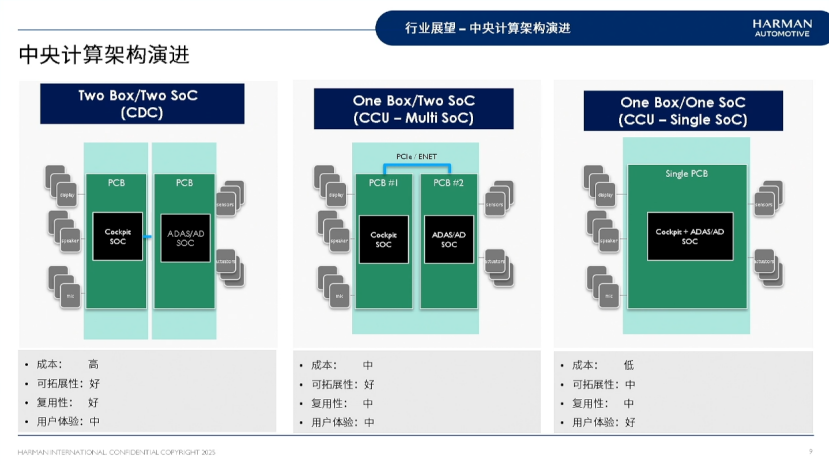

当前,汽车电子电气架构域控领域呈现出多元技术路径并行的产品格局,主要存在三种形态。

其一为“两个盒子、多芯片”架构,采用分离的座舱域控制器与辅助驾驶域控制器,该模式开发成熟、适配性强,仍是目前大部分主流整车企业所采用的主流方案。

其二为“一个盒子、多芯片”架构,将多个芯片集成于同一域控单元中,在减少整车线束布局与硬件成本的同时,也提升了系统协同能力和用户体验,已逐步被多家新兴整车企业采纳并投入量产。

其三为“一个盒子、单芯片”架构,以单一芯片同时支持智能座舱与辅助驾驶功能,在高通8775、8797等域融合芯片以及国内芯片合作伙伴产品的推动下,该架构正不断优化并拓展应用场景。

这三种形态分别对应不同的系统复杂度、开发门槛与成本结构,整车企业将综合考量自身研发资源、项目周期、品牌定位与供应链状况进行选择,预计在未来的一段时间内,多种架构形态仍将在不同车型与市场中并存发展、相互补充。

中央计算平台面临多重技术挑战

在中央计算平台的产品设计与研发过程中,企业面临的是一个多目标、多约束的复杂系统工程。每一项关键指标——性能、功耗、可靠性、功能安全、网络互联性、软件兼容性、热管理、系统成本与未来可扩展性——并非孤立存在,而是彼此交织、相互制约,构成了一个必须全局权衡的设计矩阵。

性能需为智能座舱、ADAS、车控等多域功能提供集中算力,支持高并发、低延迟数据处理。但随着算力迈向千TOPS级别,其带来的高功耗直接挑战车辆的能源分配边界,尤其在电车中过高功耗会直接影响续航,因此必须在硬件选型、计算架构和调度策略中嵌入 “能效优先”的设计原则。

高性能高功耗又必然引发严峻的热管理挑战。芯片过热会引发降频,导致性能波动,影响功能安全与用户体验。企业必须从材料、结构、散热工艺等多维度开展创新,如采用液冷、均热板等技术,在有限空间中实现高效热交换从而保证计算芯片能发挥最大性能

在功能安全与可靠性方面,中央平台需满足ASIL-D等高安全等级要求。这意味着不仅硬件需具备冗余、故障检测与隔离机制,软件也需实现内存隔离、实时监控与优雅降级。同时,整机必须经受振动、温度、电磁兼容等严苛环境验证,保障产品在全生命周期内的可靠性。

网络互联性是中枢神经。平台需集成CAN/FD、Ethernet、LIN等多种网络接口,支持SOA通信与时间敏感网络,确保信号实时可靠传输。而强大的软件兼容性更是 “软件定义汽车” 的核心——需支持Hypervisor、Adaptive AutoSAR、多种操作系统及上层应用生态,实现软硬件解耦与持续OTA升级。

此外,所有设计均需在系统成本约束下实现。车企对成本极度敏感,需通过芯片选型、架构优化、制造工艺等控制BOM成本,否则难以实现规模化量产。

最终,平台还需具备可持续演进的能力。汽车开发周期长,必须预埋足够算力冗余、开放软件架构与标准硬件接口,以支持未来5-10年内通过升级扩展新功能,保护投资并延长技术平台生命周期。

硬件模块化,软件分层解耦

为系统化解这些系统级难题,哈曼依托其全球项目经验,提出采用经过多地区、多平台验证的模块化硬件架构,通过高度复用与标准化接口设计,大幅提升工程响应效率,降低开发与制造成本,并保障大规模量产环境下的产品一致性与质量稳定性。

在物理结构设计层面,方案需兼顾风冷与水冷两种散热路径,以覆盖纯电动车型对高效散热的需求,同时兼容传统燃油车对成本与布置的限制,尤其在10-20万元这一主流价格区间内,能够跨能源类型应用的通用化平台设计方案,将在缩短开发周期、降低供应链复杂度与增强市场适应性方面展现出关键竞争优势。

软件作为中央计算平台的灵魂,其架构设计直接决定了系统性能、开发效率及长期可演进性。哈曼提出以“高度解耦、跨平台复用、原子化服务、模块化升级、多元化生态”为核心原则的软件架构,旨在支持模块化功能升级与多元应用生态的可持续建设。

在应用层,倡导与行业伙伴协同构建开放、兼容且可迭代的生态系统,推动创新应用快速落地并保持持续进化。

在中间件层,通过将整车基础软件服务与通信框架进行抽象化和标准化,为上层应用提供统一、简洁的开发接口与环境,显著降低开发复杂度和集成成本。

在操作系统层,则依托模块化组件设计、标准化接口规范,并结合虚拟化技术与端侧大模型应用能力,实现软硬件之间的深度协同与多平台兼容,从而为AI驱动的智能应用提供稳定、高效且可扩展的底层基础支撑。

全链路打通,灵活赋能

基于软硬件深度协同的设计理念,哈曼致力于为客户提供灵活多元的合作模式,覆盖从硬件设计、底层软件,工具链,到Turnkey一体化解决方案的全链路服务。

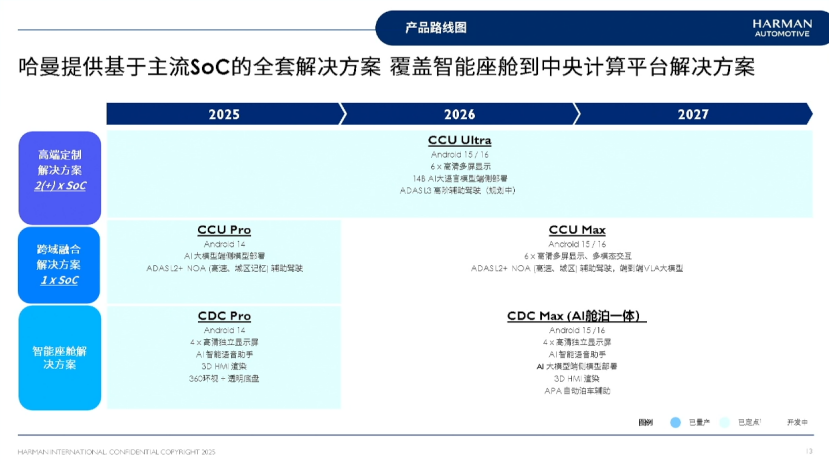

其产品线覆盖不同需求,包括面向性价比市场的中阶Pro智能座舱方案、支持端侧AI大模型本地部署的舱泊一体Max方案、融合智能座舱与高速辅助领航功能的跨域Pro方案、支持高阶座驾交互与城区辅助驾驶的跨域Max方案,以及最高规格的多域融合Ultra方案——该旗舰平台具备支持14B参数大模型本地推理和L3级辅助驾驶系统的能力。通过将全球技术资源与本土研发深度结合,哈曼能够有效助力主机厂加速项目落地进程,提升响应速度,并以高度灵活的技术架构应对中国市场上不同价格段、不同品牌定位与不同智能化等级的多样化需求。

哈曼基于高通SA8775芯片的中央计算平台方案

关于哈曼

哈曼为全球汽车制造商、消费者及企业客户设计并研发互联产品及解决方案,涵盖车载互联系统、音视频产品、企业自动化解决方案,以及支持物联网的相关服务。2024年,营收额达105亿美金,全球员工数量超过33,400名。

实际上,哈曼在全球数字座舱市场中占据领先地位。早在2020年,哈曼便与国内主机厂携手首发第一代数字座舱产品。目前在全球行驶中的汽车中,有超过5000万辆搭载了哈曼的音频系统及车载互联系统。

李培治介绍,哈曼在全球范围内与各大主机厂建立了广泛的合作关系,合作区域覆盖欧洲、北美、亚太地区以及中国。近年来,鉴于中国新能源汽车产业的迅猛发展,以及车内技术和体验的不断创新与提升,哈曼持续反思自身座舱产品路线,并重新审视中国区战略。目前,哈曼正加大在中国市场的投入,制定了“在中国,为中国,也为全球”的数字座舱战略,该战略涵盖座舱,舱驾融合以及中央计算解决方案等内容。

随着消费类体验在车内场景中的快速发展与迭代,哈曼正推出一系列深受消费者喜爱的“Ready”产品,为驾乘者提供智能卓越的车内体验,既能满足消费者多样化需求,又符合严格的车规行业标准(即“消费级体验,汽车级品质”)。目前,哈曼的“Ready”产品系列已十分丰富,涵盖座舱,舱驾融合、中央计算,高端显示屏、驾驶员监测系统、软件服务、全景显示以及智能助手等多个领域,致力于构建一个闭环且持续进步的车载体验产品体系。

就全球布局而言,哈曼在中国已构建起从产品概念设计到交付量产的完整功能团队。在上海和成都设有技术研发中心,并在苏州设有量产工厂,能够为国内主机客户提供涵盖域控制主机、车载显示屏、全景抬头显示等在内的一站式服务。

李培治表示,中央计算平台的发展仍面临诸多挑战,尤其是如何平衡高性能、高安全性要求与成本控制之间的矛盾,以及如何构建真正开放、标准化的软件生态以降低开发复杂度。哈曼将继续与行业伙伴协同创新,共同推进中央计算平台在性能、功耗、可靠性和成本等方面的优化,助力汽车产业智能化转型迈向新阶段。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。