中科院开发出人工传感神经元 实现高精度、多色近红外物体识别

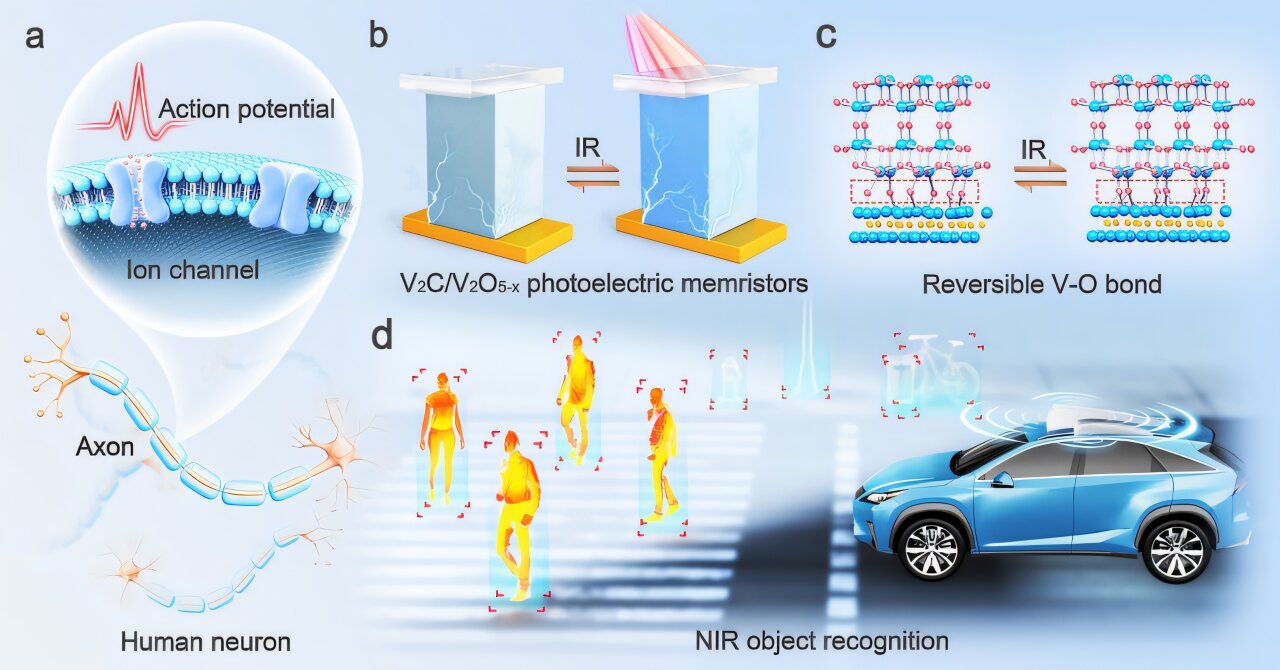

近红外(NIR)光子探测和目标识别是全天候目标识别的关键技术。传统的近红外探测系统依赖于光电探测器和冯·诺依曼(von Neumann)计算算法,存在能源效率低下的问题。基于红外敏感易失性忆阻器的人工传感神经元提供了一种很有前景的解决方案。

图片来源: 期刊《Advanced Materials》

据外媒报道,中国科学院深圳先进技术研究院王佳宏博士领导的研究团队,通过拓扑化学转化,开发出一种基于碳化钒/氧化物(V2C/V2O5-x)异质结构的人工传感神经元,该神经元能够响应多色近红外信号,并在复杂场景下实现高精度目标识别。相关研究论文发表在期刊《先进材料(Advanced Materials)》上。

研究人员通过对V2CTx进行精确控制的温和氧化拓扑化学转化,构建了一种具有天然融合界面的二维V2C/V2O5-x异质结构。这种独特的金属V2C与富含空位的介电V2O5-x的集成赋予了该异质结构近红外响应性和阈值型易失性电阻开关(RS)能力。

V2C/V2O5-x忆阻器展现出稳健的易失性,其置位电压和复位电压的变异系数分别仅为1.62%和1.7%。其阈值电压可以通过近红外光的功率密度和波长进行有效调制。波长与阈值触发电压之间的相关性与光电响应一致,表明可以通过光子参数调制对V2C/V2O5-x忆阻器进行可调光电控制。

王博士表示:“我们的光电可编程性能够通过特征阈值电压信号实现多色红外区分,并且可以将不同的波长响应编码到人工传感神经元中,用于近红外物体识别。”

基于多色近红外可调制遥感特性和YOLOv7算法模型,人工神经网络架构在FLIR数据集上实现了对车辆89.6%和对行人85.9%的平均识别准确率。

该研究提出了一种极具前景的基于忆阻器的神经形态系统,该系统显著提高了物体检测和识别的效率和准确率,为自动驾驶系统、机器人和智能环境等领域的发展铺平了道路。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。